Anfang Woche liessen tausende Depressive unter dem Hashtag #notjustsad auf Twitter ihren Gefühlen freien Lauf. Wie lässt sich dieses Phänomen einordnen? Und was unterscheidet eine Depression wirklich von einem «normalen» Traurigsein? Wir haben bei den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel nachgefragt.

Für Betroffene ist es schwierig, in der Öffentlichkeit über Depression zu sprechen. Die Angst vor Stigmatisierung und negativen Auswirkungen ist nach wie vor gross. Dabei sollten sich Depressive eigentlich keine Sorgen machen müssen um ihren Platz in der Gesellschaft – denn ohne sie würde sie schlichtweg nicht funktionieren.

Studien der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) zufolge war jeder dritte Basler bereits einmal in psychiatrischer Behandlung, davon die meisten wegen Depressionen oder Angststörungen. Und die Dunkelziffer ist hoch: Viele Betroffene, in der Regel vor allem Männer, lassen ihre Krankheit gar nicht behandeln.

Das Schweigen gebrochen

Am Montag Morgen brach eine Bloggerin namens Jana Seelig aus Berlin auf Twitter unter dem Hashtag #notjustsad das Schweigen: «Früher hatte ich Angst, dass man diese Dinge irgendwann einmal gegen mich verwendet. Heute weiß ich, dass es wichtig ist darüber zu reden», schrieb sie. Unter dem Hashtag #notjustsad wollte sie Betroffenen die Chance geben, ebenfalls den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen – und löste damit eine Lawine von Reaktionen aus.

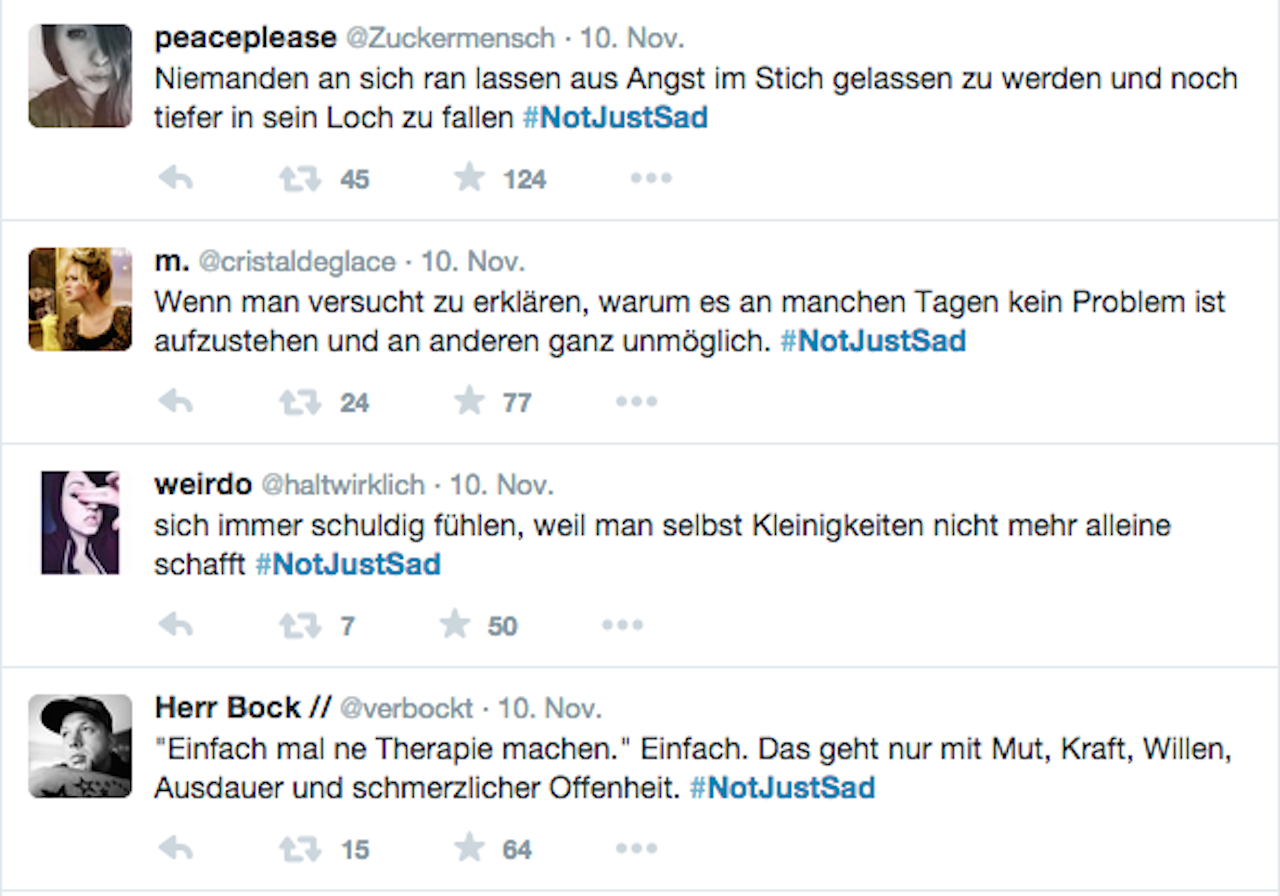

Seither wurden tausende Tweets zu dem Thema verfasst, im deutschsprachigen Raum ist das Hashtag #notjustsad immer noch unter den Spitzenreitern. Die unter dem Hashtag gebündelten Kurznachrichten verleihen einen berührenden, wenn auch bisweilen bedrückenden Einblick in die Gefühlswelt von Betroffenen.

Laut Undine Lang von den UPK Basel liegt dies daran, dass Angehörige und Bekannte die Symptome der Depressiven, anders als etwa bei einem gebrochenen Bein, nur schwer von ihrer eigenen Gefühlswelt abgrenzen können: «Die Kernsymptome einer Depression sind Antriebsstörungen, Interessensverlust und Freudlosigkeit – alles Zustände, die uns an so einem kalten Novembertag sehr vertraut vorkommen können.»

Doch es sei unfair, wenn gesunde Menschen Analogien zum eigenen Leben herstellen: «Das Empfinden bei einer Despression ist nur schwer nachzuvollziehen, wenn man noch nie daran litt. Deshalb muss man sehr vorsichtig sein vor moralischen Wertungen.»

Therapie kann Dauer der Krankheit halbieren

Dass Depressionen richtige Erkrankungen sind, die auch die ganzen Stoffwechselvorgänge im Körper betreffen, müsse in der Gesellschaft erst noch ankommen. «Depressive sind nicht nur traurig – sie sind oft richtig erstarrt.» Das Ironische dabei ist laut Lang, dass die «gut gemeinten Ratschläge» aus dem Umfeld eigentlich tatsächlich etwas bewirken würden: «Es ist erwiesen, dass Sport treiben, Lichttherapie – etwa bei einem Spaziergang, oder der Kontakt mit Freunden tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Symptome haben – nur hat jemand Depressives aufgrund seiner Krankheit überhaupt keinen Antrieb, Sport zu treiben.»

Deshalb sei eine professionelle Behandlung oft wichtig, laut Lang kann eine Therapie die Dauer einer Depression halbieren. Eine solche zu beginnen falle vielen jedoch schwer. Depressionen seien unter den Spitzenreitern der Krankheiten, mit denen am meisten Lebenszeit verloren geht. Dies liegt unter anderem an der gesellschaftlichen Hürde, überhaupt erst Hilfe zu suchen.

Undine Lang wünscht sich, dass sich das Image von Depression in der Gesellschaft verbessert. «Mehr Akzeptanz erleichtert auch die Genesung und die Rückkehr in die Gesellschaft – denn viele Depressive fühlen sich schuldig, unsicher, und nicht verstanden.» Hier gebe es noch enorm viel Nachholbedarf – «so eine Twitter-Aktion ist aber bestimmt bereits ein erster Schritt in Richtung gesellschaftliche Akzeptanz!»