Es ist eng und hektisch geworden für den Chefarzt Christian De Geyter und sein 25-köpfiges Team an der Spitalstrasse 21. Die Räumlichkeiten der Klinik für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin im Universitätsspital Basel reichen fast nicht mehr aus, um die grosse Nachfrage nach künstlichen Befruchtungen zu bewältigen.

Immer mehr Paare – auch aus dem grenznahen Ausland – suchen Hilfe bei Christian De Geyter, weil sie Probleme haben, ein Baby zu bekommen. Die Patientenzahl am Unispital in Basel steigt jährlich um zehn Prozent. 700 künstliche Befruchtungen gab es 2014, 100 mehr als im Jahr zuvor. Somit fanden 2013 rund zehn Prozent aller reproduktionsmedizinischen Behandlungen schweizweit alleine im Unispital Basel statt.

Conrad Engler vom Betroffenen-Netzwerk «Kinderwunsch» setzt sich seit Jahren mit den verschiedenen Behandlungszentren in der Schweiz auseinander. Er sagt: «Die Frauenklinik am Universitätsspital Basel ist in der Schweiz das grösste universitäre Zentrum im Bereich der Reproduktionsmedizin.

Es zählt zu den renommiertesten Kinderwunschzentren überhaupt, was nicht zuletzt mit dem guten Ruf von Christian De Geyter und seiner Forschung zu tun hat.» Zusätzlich würden auch private Anbieter wie das «Kinderwunsch-Zentrum» an der Schifflände die Stadt zu einer beliebten Destination für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch machen. «Basel hat eine Vorreiterrolle», so Engler.

Während Professor De Geyter am Unispital Basel Aufbauarbeit geleistet hat, die Forschung vorantreibt und jedes Jahr mehr Paare mit Kinderwunsch behandelt, eröffnen in der ganzen Schweiz zahlreiche private Kliniken mit dem Schwerpunkt Reproduktionsmedizin. Das Geschäft läuft gut.

So hat etwa die Tessiner Ärztin Anna Raggi zusammen mit drei Kollegen vor einigen Monaten in Olten eine neue Klinik eröffnet, das Zentrum für Kinderwunschbehandlung, Frauen- und Männermedizin «Fertisuisse». Raggi hat sechs Jahre am Unispital Basel unter De Geyter gearbeitet.

Die Standortwahl fiel auf Olten, weil die Stadt zentral gelegen und gut erschlossen ist. Ausserdem habe es in diesem Teil der Schweiz noch keine solchen Angebote gegeben, sagt Raggi. «Paare aus dieser Region mussten für eine Behandlung zuvor nach Zürich, Bern, Basel, Baden oder Luzern fahren.»

Auch Raggi beobachtet eine steigende Nachfrage nach künstlichen Befruchtungen, sowohl früher in Basel als auch jetzt am neuen Ort. Wenn die Paare zum ersten Mal bei Raggi in die Sprechstunde kommen, muss sie oft als Erstes die Erwartungen dämpfen. «In der Gesellschaft und in den Medien kursiert ein verzerrtes Bild der künstlichen Befruchtung. Einige Frauen, die zu mir kommen, denken, mit dieser Methode sei nahezu alles möglich.»

Das Wunschbild einer Wundertechnologie

Raggi findet, das liege auch daran, dass die öffentliche Diskussion nicht ehrlich geführt werde. Wenn etwa eine Prominente mit 50 schwanger wird, dann habe diese Frau mit grosser Wahrscheinlichkeit entweder in jüngeren Jahren eigene Eizellen einfrieren lassen. Oder die Eizellen wurden gespendet, eine Praktik, die in der Schweiz verboten ist. So entstehe das Bild einer Technologie, die Wunder ermögliche.

«Generell kommen die Frauen eher spät zu uns in Behandlung», sagt Raggi, was sich negativ auf die Erfolgschancen auswirkt. Denn egal, ob fruchtbar oder nicht: Je jünger eine Frau ist, desto grösser ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Schwangerschaft und zur Geburt eines gesunden Kindes kommt.

Natürlich zähle nur der Einzelfall, aber grundsätzlich haben Frauen bis 40 realistische Chancen, sagt Raggi. «Darüber nimmt die Erfolgsaussicht leider deutlich ab.» Ganz grob gesagt, gelingt es etwa jedem dritten Paar, das sich für die künstliche Befruchtung entscheidet, ein Kind zu bekommen.

Die aktuellsten Zahlen, die für die gesamte Schweiz vorliegen, datieren von 2012. In diesem Jahr liessen sich 6321 Paare behandeln und es kamen 1993 Kinder zur Welt. Das sind ungefähr zwei Prozent aller in der Schweiz geborenen Kinder.

Die Gründe, weshalb ein Paar ein Kinderwunsch-Zentrum wie Fertisuisse aufsucht, sind vielfältig. Gemeinsam ist ihnen nur, dass sie auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können.

Die Behandlung stelle für ein Paar eine grosse Belastung dar, sagt Raggi, und zwar nicht bloss körperlich. «Gerade der emotionale, psychische Druck ist während einer solchen Behandlung gross.» Nicht nur laste auf dem Unterfangen die gesamte Vorgeschichte aus vergeblichen Versuchen und enttäuschten Hoffnungen, auch der finanzielle Aspekt sei nicht zu unterschätzen.

Ausserdem stelle die Behandlung bei Raggi oft die letzte Hoffnung dar. «Mir fällt auf, dass manche Frauen die zu mir kommen sehr stark leiden, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben keine Kontrolle über die Situation haben können. Job, Wohnung, Partnerschaft: Meist ging vorher alles nach Plan.»

Mit diesem Kontrollverlust umzugehen ist schwierig, auch als Paar. Deshalb wollen Raggi und ihre Kollegen in Olten ihre Patienten speziell in dieser schwierigen Situation unterstützen, zum Beispiel mit dem Aufbau von «Selbsthilfegruppen», wo sich betroffene Paare austauschen können. Denn in einem sind sich alle einig: Es ist enorm schwierig, mit jemandem über dieses Thema zu sprechen, der nicht selbst davon betroffen ist.

Isabelle und Michael haben bereits fünf vergebliche Anläufe hinter sich und dafür über 20’000 Franken ausgegeben.

Das bestätigen auch Isabelle (34) und Michael (37) aus Basel. Seit vier Jahren versuchen sie mit medizinischer Hilfe, ein Kind zu bekommen. Bisher erfolglos. Fünf Anläufe haben sie bereits hinter sich, weit über 20’000 Franken ausgegeben.

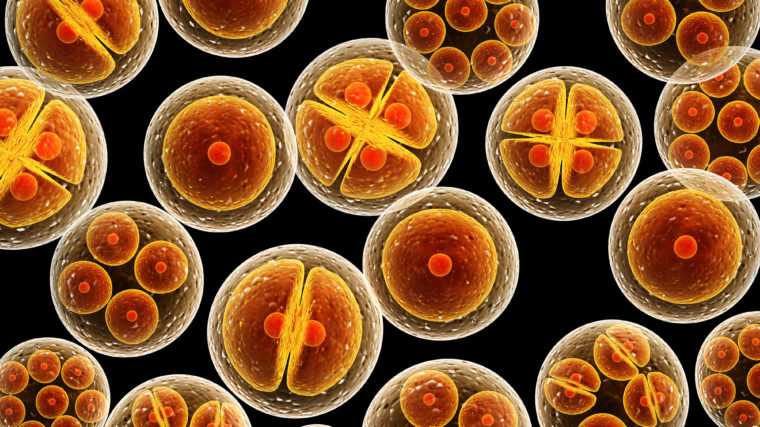

Zuerst war das Paar in einer privaten Klinik in Basel und versuchte es mit der ICSI-Methode. Hierbei werden die Spermien mittels einer feinen Kanüle manuel in die zuvor gewonnenen Eizellen eingebracht und einige Tage später der Embryo in die Gebärmutter «transferiert».

«Ich fand die hormonelle Stimulation sehr belastend und habe sie nicht gut ertragen. Daraufhin sind wir ins Inselspital nach Bern», sagt Isabelle. Doch auch die Methode IVF naturell mit keiner oder nur wenig Hormonstimulation schlug vier Mal nicht ein.

Momentan ist das Paar bei Christian De Geyter in Behandlung. Der Chefarzt des Unispitals hat herausgefunden, dass die Spermienproduktion bei Michael aus hormonellen Gründen nicht ausreichend angeregt wird. «Seit einem Jahr spritze ich mir Hormone. Die Qualität meiner Spermien ist besser geworden, allerdings ist eine spontane Schwangerschaft nicht möglich.»

Isabelle und Michael reden sehr offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch. Sie lachen viel und wirken nicht frustriert, obwohl sie allen Grund dazu hätten. «Man muss die traurigen, frustrierenden Gefühle zulassen und ernst nehmen. Aber diese bringen einen schlussendlich nicht weiter», sagt Michael. Es sei sehr wichtig, dass man mit der Partnerin über alles rede. Auch über eine Trennung hätten er und Isabelle gesprochen.

Das Beste draus machen

«Eine Trennung kommt für mich nicht in Frage, ein Baby ist ja nicht der Hauptgrund, weshalb ich mit ihm zusammen bin», sagt sie. Sie hätten als Paar akzeptiert, dass dieses Schicksal nun mal Teil von ihnen sei. «Die Situation ist psychisch und finanziell sehr mühsam. Vor allem die Zeit kurz vor und während der Behandlung bishin zur Nachricht, ob diese erfolgreich war, ist sehr belastend.»

Und natürlich seien sie manchmal auch neidisch, dass es bei anderen Paaren problemlos funktioniere und bei ihnen nicht. Man müsse jedoch das Beste daraus machen. «Wir müssen uns über Sachen unterhalten, die andere Paare nicht müssen. Das stärkt die Beziehung extrem.»

Wie oft es Isabelle und Michael noch versuchen werden, lassen sie offen. «Wir haben klar abgemacht, dass sofort damit aufgehört wird, wenn jemand die Nase voll hat», sagt Isabelle. Das Paar setzt sich intensiv mit einem Plan B auseinander – sei es eine Samenspende, eine Adoption oder auch Pflegefamilie.

Isabelle und Michael wollen zumindest jede Option diskutiert haben. Vorerst geben sie aber noch nicht auf. Im Mai will das Paar es noch einmal mit der der ICSI-Methode versuchen.