Die Verleger wollen den Suchgiganten Google per Gesetz zwingen, seine Einnahmen mit ihnen zu teilen. Das könnte zum Bumerang werden.

Eine Mehrheit der Schweizer Verleger möchte in die Kassen von Google greifen. Auch wenn Bedenken offenbar an der Präsidiumssitzung vom 7. Dezember für einen vorsichtigen Aufbau der Forderung nach einem «Leistungsschutzrecht» gesorgt haben dürften: Am Nachmittag liess der Verband «Medien Schweiz» ein Communiqué verbreiten, das die Forderung in allgemeinen Formulierungen begründet und als nächste Schritte ankündet, der Verband wolle das Ansinnen in die Arbeitsgruppe von Bundesrätin Sommaruga zur Überarbeitung des Urheberrechts einbringen – und weitere Schritte von einer internen Arbeitsgruppe bis im Frühling prüfen lassen.

Aber im Wesentlichen steht fest – und das kommt zwischen den Zeilen der Pressemitteilung zum Ausdruck – dass Tamedia, Ringier, NZZ sowie weitere Verlage im Verbandspräsidium direkt auf den Suchmaschinengiganten Google zielen und als Hebel nicht Verhandlungen oder ein Boykott der Suchmaschine ansetzen. Sie streben ein eidgenössisches Gesetz nach deutschem Vorbild an. Es läuft auf ein Verfügungsrecht der Verlage über kleinste Textschnipsel hinaus.

Ein gefährliches Unterfangen, warnen nicht nur externe Experten. Urs Gossweiler etwa, rühriger Verleger der «Jungfrau-Zeitung» und selber Mitglied des Verbandspräsidiums, fürchtet unabsehbare Folgen und einen immensen Imageschaden für die Medienbranche. Das Gesetz könnte zum Bumerang für die Verlage werden.

Aber auch der Geschäftsführer des Verbandes, Urs Meyer, argumentiert differenziert. Er hatte im Vorfeld der Präsidiumssitzung eine «interessante Diskussion zwischen Juristen und Verlegern im Vorstand» angekündigt.

Zahlen fürs Zitieren

Der Entwurf für das Leistungsschutzrecht im deutschen Bundestag sieht vor, dass gewerbliche Suchmaschinen für die Publikation der kurzen Artikelanrisse auf ihren Trefferlisten den Verlagen etwas bezahlen müssten. Schliesslich verdiene Google mit der Werbung neben den Inhalten viel Geld, ohne sie erschaffen zu haben.

Auf einen flüchtigen Blick scheint das Ansinnen legitim. In Deutschland ist der Streit um das Leistungsschutzrecht schon viel länger im Gange und wird inzwischen auch heftig geführt – und Google selbst, ansonsten in politischen Dingen so zurückhaltend wie möglich, hat sich bereits eingemischt. Die Initiative gegen das Leistungsschutzrecht IGEL erhält aber inzwischen auch von neutraleren Stimmen wie dem Max-Planck-Institut für Immaterialgüterrecht unterstützt.

Die Verleger halten dagegen und feuern aus allen Rohren. Von «Taliban» Google ist die Rede, und selbst in seriösen Blättern wird das Leistungsschutzrecht gelinde gesagt einseitig dargestellt. Medienjournalist Stefan Niggemeier hat diese Kampagne selber bereits zum Thema gemacht.

Aber auch die Schweizer Verleger dürften sich ihrer Blätter bedienen, deren unantastbare Objektivität ja angeblich gerade auf dem Spiel steht. So redet der Chefredaktor der «SonntagsZeitung», Martin Spieler, wohl kaum zufällig just zur Verbandssitzung in einem Leitartikel (online nicht verfügbar) dem neuen Gesetz das Wort – und allen Ernstes davon, dass es um «die Freiheit im Internet» gehe und darum, «Diebstahl» zu verhindern. Wenige Seiten weiter lässt er den CEO der Konkurrenz, Ringier-Chef Marc Walder, im Interview nachdoppeln. Google «klaue» den Zeitungen ihre wertvollen Inhalte ohne jede Gegenleistung, behauptet dieser.

Beides ist nicht nur falsch, sondern eine groteske Verdrehung der Realität unter Auslassung wichtiger Details.

- Erstens handelt es sich bei den im Internet-Jargon «Snippets» genannten, kurzen Auszügen aus den Artikeln, die Google auf der Trefferseite seiner Suche und auf der Nachrichtensite Google News anzeigt, rechtlich um Zitate.

Diese sind laut Urheberrecht ausdrücklich zulässig; mehr noch: Sie bilden seit jeher einen wesentlichen Bestandteil dessen, was Medien selber publizieren. Mit dem Unterschied, dass sich «Google dabei penibel korrekt im legalen Bereich bewegt», attestiert Verleger Gossweiler dem Suchgiganten, «was ich nicht unbedingt immer von allen Schweizer Presseerzeugnissen behaupten kann.» - Zweitens erhalten die Verlage sehr wohl eine Gegenleistung der Suchmaschine: Millionen von Internetbesuchern, die per Mausklick zu ihren Webseiten weitergeleitet werden. Insgesamt vier Milliarden Klicks pro Monat, die weltweit zu Verlagshäusern geschickt werden, wie Google-Sprecher Samuel Leiser auf Anfrage sagt.

- Drittens muss sich, wer in der Google-Sondersuchkategorie «news» auftauchen will, seit einigen Jahren explizit bei der Suchmaschine bewerben. Übrigens verzichtet Google in der News-Kategorie in der Schweiz auf die Einblendung von Werbung.

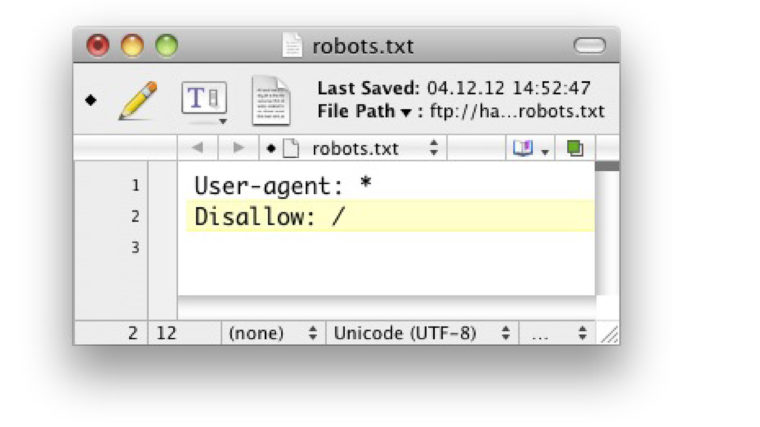

- Viertens holt Google die Snippets ausschliesslich von öffentlichen Webseiten, deren Inhaber die Suchmaschine wenn nicht direkt, so zumindest indirekt dazu einladen: Seit Jahren können Website-Administratoren Suchmaschinen mit einem winzigen Stück Code auf ihrer Seite gezielt «aussperren». Und das sogar dann, wenn der Verlag die Website ansonsten frei zugänglich macht.

30 bis 60 Prozent dank Google

Aber kaum einer macht von der Sperrung Gebrauch. Selbst die inkriminierten «Snippets», die kurzen Textzitate, könnte man mit einem kleinen Eintrag im unsichtbaren Teil der Webseite Google verbieten. Das allerdings macht noch weniger Sinn, als sich ganz aus Google ausschliessen zu lassen. «Hier liegt ein Dilemma der Verleger», sagt Gossweiler, «denn sie wissen, dass sie auf das zusätzliche Publikum, das ihnen Google bringt, nicht verzichten können.» Zwischen einem und zwei Dritteln aller Besuche verdanken die meisten Websites dem unangefochtenen Marktführer Google (92 Prozent Marktanteil).

Selbst hinter einer Bezahl-Mauer möchten Medienunternehmen im Internet noch gefunden werden – und sind dabei auf Google angewiesen. Das hat ausgerechnet der ultrakonservative Medienzar Rupert Murdoch mit der britischen «Times» bewiesen. Die versteckte sich fast drei Jahre lang vollständig hinter der Paywall. Im September dieses Jahres allerdings verkündete die Times, Google jeweils die Schlag- und zwei Zeilen des Textes durchsuchen zu lassen. Insider behaupteten in diversen Blogs, der Web-Traffic der Zeitung sei um deutlich mehr als die Hälfte geschrumpft.

Kein Wunder also, dass die selbsterklärten Diebstahl-Opfer sogar viel Geld ausgeben, um auf Suchseiten möglichst weit vorne angezeigt zu werden. Rund um die «Suchmaschinenoptimierung» von Texten und Webseiten (Search-Engine-Optimization, SEO) ist eine ganze Dienstleistungsbranche entstanden.

Gratiswerbung, die anderswo teuer bezahlt wird

Demnach könnte man eigentlich auch fragen, weshalb Google nicht für die Leistung der Indexierung von den Verlegern Geld verlangt. «Die Suchmaschine lässt uns mit faktisch den gleichen Schlagzeilen im Internet für unsere Produkte werben, für die wir in Aushängen in den Kiosken teures Geld bezahlen», sagt Gossweiler. «Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb wir dafür auch noch Geld verlangen sollten.»

Auf der anderen Seite lebt auch Google von den Besucherströmen. Die Marktführerschaft des Giganten beruht darauf, dass er das kompletteste Angebot an Inhalten aufweist. Weshalb also setzen die Verleger den Hebel nicht dort an und zwingen Google mit einer Boykottdrohung an den Verhandlungstisch? «Weil ein Opt-Out nur infrage kommt, wenn alle Verleger gemeinsam aussteigen», sagt Verlegerverband-Geschäftsführer Urs Meyer. «Das allerdings wäre ein Kartellrechtsverstoss», meint der Jurist. Politische Bestrebungen für eine Ausnahmeregelung wären wohl dennoch aussichtsreicher, als gleich ein Gesetz zu fordern. «Ein entsprechender Vorschlag kommt an der Sitzung zur Sprache», sagt Meyer.

Er liefert darüber hinaus ein Argument für eine Beteiligung an Googles Einnahmen, das im Getöse der Medienkampagne für ein Leistungsschutzrecht untergeht: Google, sagt Meyer, erhalte den «Erstklick» der interessierten Leserschaft. Um zu den Originalinhalten zu kommen, klickt das Publikum zuerst bei Google. Diese Interessenbekundung könne Google nutzen, um noch gezielter Werbung anzubieten. Diese Wirkung und damit die Werbung entgehe den Verlagen.

Das allerdings wird relativiert dadurch, dass Google seine Text-Anzeigen auf Wunsch auch bei den Verlegern platziert, sie dort inhaltlich genau angepasst in die Artikel zum gleichen Thema einstellt und den Verleger am Umsatz aus den generierten Klicks beteiligt: Im Jahr 2011 leitete Google laut Sprecher Samuel Leiser sieben Milliarden Dollar an Verlage in aller Welt weiter.

Ein Boykott der Suchmaschine dagegen ist eine riskante Angelegenheit und mit Verzicht auf viel Publikum verbunden. Das haben jene belgischen Zeitungen festgestellt, die 2011 über ihre Verwertungsgesellschaft gerichtlich gegen Google vorgingen. Die Suchmaschine reagierte umgehend damit, keine Resultate mehr aus den Publikationen in den Trefferlisten anzuzeigen. Worauf die Verwertungsgesellschaft sich beeilte, dem Konzern schriftlich zu garantieren, wegen Suchtreffern nicht zu klagen – und die Zeitungen plötzlich wieder sichtbar wurden.

Denn zumindest der Bundesrat hat dem Leistungsschutzrecht in der Antwort auf eine Interpellation (Mitunterzeichner: «Schweizer Medien»-Präsidiumsmitglied Filippo Leutenegger) schon 2009 eine Absage erteilt: überflüssig, lautete das Verdikt der Regierung.

Imageschaden bei Inserenten

Dasjenige von Urs Gossweiler geht deutlich weiter. «Das Leistungsschutzrecht birgt mehrere Risiken. Erstens würden – zu Recht – eine Vielzahl verlegerisch tätiger Unternehmen bis hin zu Bloggern die neuen Rechte beanspruchen», warnt er. Und dies nicht nur gegenüber Google, sondern schnell auch von den Grossverlagen mit ähnlichen Webangeboten. Zweitens, so der Verleger der «Jungfrau-Zeitung», sei es heikel, per Gesetz Einnahmen von und Schutz vor Dritten zu verlangen: «Es ist das Eingeständnis, dass der Markt nicht spielt. Und das könnte die Abwanderung der Werbekunden zum offensichtlich überlegenen Gegenspieler weiter beschleunigen.»

Dass man Google auf die Finger schauen müsse, daran lässt Gossweiler keine Zweifel aufkommen: «Aber bitte am richtigen Ort», oder übersetzt: Dort, wo der Gigant sein Monopol irgendwann missbrauchen könnte.

«Tatsache aber ist, dass wir Zeitungen hundert Jahre lang die Beherrscher der Such- und Find-Domäne waren. Wir haben uns dabei immer von beiden Seiten und sogar für die wertvollsten Informationen – Todesanzeigen – bezahlen lassen. Seit den siebziger Jahren ist klar, das das Medienwesen digitalisiert wird. Statt uns dorthin zu bewegen, haben wir weiterhin alles möglichst schnell auf Druckplatte gebracht. Wenn uns jetzt jemand anderes eine Nasenlänge voraus ist, dann ist das unser Fehler.»

Quellen

- Pressemitteilung zum Leistungsschutzrecht des Verbands Medien Schweiz

- Systematische Gesetzessammlung des Bundes, Urheberrecht

- Medien-Journalist Stefan Niggemeier über die Deutsche Verlagskampagne zum Leistungsschutzrecht

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 07.12.12