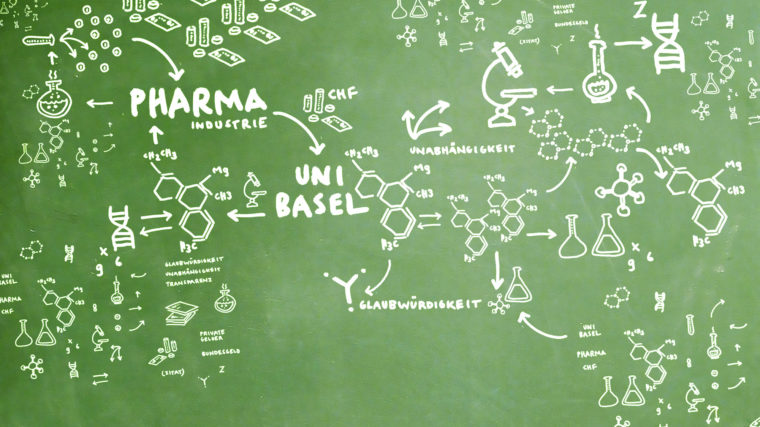

Im Kampf der Wirtschaftsstandorte gelten die Unis als Wundermittel. Das bringt ihnen viel Geld – und macht sie abhängig.

Hier also wird die Zukunft vorgestellt. Im St. Johann, ganz unten in der Maiengasse, Hausnummer 7 bis 11, in den alten, baufälligen Werkstätten, die dem Kanton gehören.

Im Erdgeschoss stehen neben einem ausgedienten Flipperkasten noch ein paar leere Regale herum, oben, im ersten Stock, schimpft die Dame des Catering-Unternehmens, weil wieder mal eine Sicherung herausgesprungen ist.

Immerhin funktioniert das Licht in der Halle nebenan. Dort, wo Baudirektor Hans-Peter Wessels, die Herren von der ETH Zürich und der Universität Basel ihr neustes Projekt vorstellen. «540 Grad» heisst es, ein weiterer Bau für den Life Sciences Campus, mit fünf Ecken und sechs Geschossen, 200 Millionen Franken teuer. Zwischen 400 und 500 Studenten und Wissenschafter werden dort ab 2020 arbeiten. Ihre Aufgabe: Die menschliche Zelle so weit kennenzulernen, dass sie sie umprogrammieren können, um defekte Organe zu heilen und Krankheiten zu verhindern. Wenn die ETH-Forscher in ihrem Kampf gegen Krebs, Aids, Tuberkulose und Diabetes erfolgreich sind, werden sehr viele Menschen besser und länger leben – und einige Konzerne sehr viel Geld damit verdienen können.

Roche vs. Novartis

Entsprechend interessiert ist die Pharma an dem ETH-Departement für Biosysteme – eine Abteilung, die so rasant gewachsen ist wie kaum eine andere im nationalen Hochschulbereich. Von null auf 15 Professuren in sechs Jahren.

Damit würde die bisher in Basel eher provisorisch untergebrachte Vorzeigeabteilung auch bestens ins Portfolio eines anderen erfolgreichen Unternehmens passen – zu Novartis beispielsweise. So jedenfalls dachte ihr früherer Chef, Daniel Vasella. Er wollte das Lehr- und Forschungsgebäude der ETH ins Gebiet Volta holen, zur Abrundung des firmeneigenen Campus sozusagen. Doch dagegen wehrte sich die Roche, die einen Wettbewerbsnachteil befürchtete. Die ETH zeigte Verständnis und gab die Pläne für einen Campus Volta neben dem Novartis Campus auf. Auf dem Schällemätteli-Areal wird die ETH nun mit allen zusammenarbeiten können – mit dem neuen Bio- beziehungsweise Life-Sciences-Zentrum der Uni Basel, das dort ebenfalls angesiedelt wird, mit dem Unispital ganz in der Nähe – und nicht zuletzt auch mit den beiden wichtigsten Unternehmen der Region, der Novartis und der wieder besänftigten Roche.

Eine ganz besondere Liaison

Die Erwartungen sind immens. «Unsere Region braucht starke Life Sciences. Und dafür braucht es diese enge Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft», sagt Erziehungsdirektor Christoph Eymann: «Das ist es, was die Wirtschaft unserer Region antreibt.» Seine Hoffnung ist dabei eine doppelte: Einerseits möchte er die Weltkonzerne wie Novartis, Roche oder Syngenta mit exzellenter Forschung zum Dableiben überzeugen. Andererseits erwartet er eine ganze Reihe von Firmengründungen. Gerade das ETH-Departement of Biosystems hat in seiner noch recht kurzen Geschichte schon mehrere erfolgsversprechende Spin-offs hervorgebracht.

Früher betrieben die Biologen tatsächlich noch Biologie. Dann meldete sich die Pharma zu Wort

Die Pharma und die Uni – das ist in Basel schon seit Längerem eine enge Beziehung. Und eine befruchtende auch. Im Biozentrum zum Beispiel betrieb man in den Anfängen der 1970er-Jahre tatsächlich noch Biologie. Man bewunderte die Vielfalt der unterschiedlichsten Organismen und gab sich alle Mühe, sie zu erklären und zu dokumentieren. Bis die Wirtschaft darauf hinwies, dass solche Forschungen nicht mehr unbedingt zukunftsträchtig seien. Also fingen die Biologen an, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren – den einzelnen Organismus und seine Strukturen. Fehlte nur noch ein moderner Begriff dafür. Life Sciences. Heute kann Basel in diesem Bereich auch in der universitären Forschung weltweit mit den Besten mithalten. Ein Verdienst der Pharma.

Die Liaison kann aber auch gefährlich sein – wenn ein Forscher nur noch seine Aufgabe sieht und so seine Freiheit verliert. Die Welt zusammengeschrumpft auf eine Zelle mit einem Durchmesser von maximal 30 Mikrometer, das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was eine Universität ursprünglich sein sollte. Eine Institution, die nach der Gesamtheit strebt.

Das war allerdings im Mittelalter. Die moderne Universität lehrt und forscht in einer «doppelten Logik», wie Antonio Loprieno, Rektor der Uni Basel und Vorsteher der Schweizerischen Uni-Rektorenkonferenz, es nennt. «Die Hochschulen gehören nicht mehr dem Staat. Sie müssen sich dem Wettbewerb stellen. Dazu gehören der Kampf um Kooperationen mit Unternehmen und der Kampf um Drittmittel», sagt er.

Viele Disziplinen sind plötzlich verzichtbar

Selbstverständlich erkennt gerade er, der Altertumsforscher, auch die Gefahren des neuen Wettbewerbs: Alles, was keinen unmittelbaren Nutzen verspricht, wird verzichtbar. Die Wissenschaftsforschung zum Beispiel, die in Basel kürzlich gestrichen wurde. Ihr Ansatz war interessant, gewiss, aber was bringt es der Uni, was dem Standort Basel, wenn sich ein paar Wissenschaftsforscher darüber Gedanken machen, ob die Konzentration auf die Life Sciences tatsächlich richtig ist und wo die Grenzen der Forschung am Menschen liegen sollten?

Solche Fragen sind eher störend im weltweiten Konkurrenzkampf, in dem die grossen und reichen Universitäten immer grösser und reicher werden, und die kleineren durchfallen, wie sich in den Rankings zeigt, wo die neue Logik vielleicht am deutlichsten zum Ausdruck kommt. Wer dort unten ist, hat bald auch ein Problem im wirklichen Leben, bei der Mittelbeschaffung. «Das Geld konzentriert sich eben dort, wo es am besten aufgehoben scheint», stellt Loprieno fest, auch wenn er persönlich die Rankings für «wenig aussagekräftig» hält, weil sie nicht die besten Unis emporheben, sondern höchstens die angepasstesten.

Aber was soll er machen? Selbstverständlich im Wettbewerb mitmachen. «Wenn ich mir keine Mühe gäbe, die Zeichen der Zeit zu lesen, wäre ich ein schlechter Rektor», sagt Loprieno. Also setzt er sich für eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen der Uni und der Wirtschaft ein. Und er will versuchen, an zusätzliche Sponsoringgelder heranzukommen. Bis jetzt generiert die Universität Basel 30 Millionen Franken pro Jahr, in zehn Jahren sollen es doppelt so viele sein – dank einem neuen Sponsoringprogramm, wie Loprieno im Interview sagt: «Wir sind daran, eine Stelle für eine professionelle Betreuung der Sponsoren zu schaffen.»

Grosse Sorge um die Freiheit der Uni

Mit ihrer Suche nach privaten Geldgebern folgt die Uni Basel einem weltweiten Trend. Immer mehr Hochschulen finanzieren die steigenden Forschungkosten mithilfe privater Geldgeber. Gleichzeitig ist die Zahl forschungsfinanzierender Stiftungen in der Schweiz seit Jahren am Steigen. Beispiele gibt es einige: Nestlé bezahlt ein Forschungsprojekt an der ETH Lausanne, Syngenta eine Professur an der ETH Zürich. Und an der Universität Zürich sorgte im vergangenen Jahr das Sponsoring der UBS von 100 Millionen Franken schweizweit für Aufregung. Kritiker sahen die Unabhängigkeit der Universität in Gefahr. Im «Zürcher Appell» warnten 27 Professoren vor der Bedrohung der Freiheit von Lehre und Forschung durch Wissenschaftssponsoring. Inzwischen haben über 1500 Forscher und besorgte Bürger den Appell mitunterzeichnet.

Ende 2013 gab die Universität dem öffentlichen Druck nach und legte den Wortlaut des Vertrags mit der UBS offen. Wie sich zeigte, enthielt dieser durchaus heikle Details. Zum Beispiel hielt der Vertrag fest, die Bank solle in «vernünftiger Weise» profitieren. Dazu gehört, dass die von der Bank gesponserten Professoren und Assistenten an Anlässen der Bank teilnehmen sollen. Zudem war die Einrichtung eines «UBS International Center»-Hörsaals geplant, wo alle Vorlesungen des Departements stattfinden sollen.

Vorbild Zürich

Seit Anfang Jahr hat die Universität Zürich mit Michael Hengartner einen neuen Rektor, der bereits auf das nächste Sponsoring von 100 Millionen hofft. Doch in entscheidenden Punkten distanziert er sich von seinem Vorgänger Andreas Fischer: Hengartner fordert für alle Sponsoringverträge absolute Transparenz. «Wenn von einem Vertrag zehn Prozent geheim bleiben, hilft das kein Jota», sagte er gegenüber der «NZZ am Sonntag». Zudem sei die Universität daran, ein Reglement für grosse Zuwendungen auszuarbeiten. Intransparenz, sagt Hengartner, sei für eine öffentliche Institution im Jahr 2014 keine Option. Auch den angedachten UBS- Hörsaal soll es nun doch nicht geben.

In Basel finden die Aussagen von Hengartner keine Resonanz. Eine verbindliche Reglementierung steht bei der Universität Basel nicht zur Debatte. Und auch mit der Transparenz tut man sich hier schwer. Im Spätsommer ersuchte die TagesWoche bei der Universität um eine Liste aller Drittmittel der vergangenen Jahre, inklusive Geber, Höhe des Betrags und Zweck. Die Universitätsleitung bezeichnete die Anfrage als zu allgemein und stellte Gebühren in der Höhe von 2000 Franken in Aussicht. Auch eine angepasste Anfrage nach den 30 namhaftesten Geldgebern führte nicht zum Erfolg. Nach über vier Monaten gibt die Universität nun die zwölf grössten privaten Geldgeber preis.

Die Pharma – natürlich

Wenig erstaunlich, das dabei die Pharmaindustrie besonders stark vertreten ist. Die Eckenstein-Geigy-Stiftung finanziert mit 15 Millionen über zehn Jahre eine Forschungsprofessur für pädiatrische Pharmakologie. An zweiter Stelle steht Roche mit 12 Millionen über 25 Jahre mit einer Professur für Immunologie. Der anteilsmässige drittgrösste private Geldgeber ist Novartis. Vor drei Jahren schenkte das Unternehmen der Universität zehn Millionen Franken zum Zweck, begabte Studierende in den Life-Sciences-Disziplinen zu fördern.

Eine abschliessende Liste fehlt offenbar auch Universitäts-intern bis heute. Auf die Frage, ob die Verträge auf Anfrage einsehbar sind, schreibt die Universität: «Wir empfinden dies als einen Anspruch auf Kontrolle, der über den legitimen Informationsanspruch der Öffentlichkeit bezüglich der Finanzierung der Universität hinausgeht.»

Pharma, Pharma, Pharma

Dabei sind es nicht zwingend die Geldgeber, welche sich gegen mehr Transparenz wehren, sondern die Universität selber – wie das Beispiel von Interpharma zeigt. Der Verband der forschenden pharmazeutischen Industrie finanziert mit jährlich einer halben Million Franken eine Professur für Health Economics. Interpharma wollte die Laufzeit und den Betrag des Deals nach dem Abschluss des Vertrags vor sechs Jahren publik machen, doch die Universität wehrte sich. Am Ende hatte der Verband genug vom Versteckspiel und informierte von sich aus über die Vereinbarung. Dabei wurde auch bekannt, dass Thomas Cueni, Geschäftsführer von Interpharma, Einsitz in der Findungskommission hatte.

Die Pharmaindustrie ist nicht nur unter den Geldgebern zahlenmässig überproportional vertreten. Im Universitätsrat zeigt sich ein ähnliches Bild. Von den elf Verwaltungsratsmitgliedern stehen mindestens fünf in einem Zusammenhang mit Unternehmen im Bereich der Biomedizin. Ein Mitglied arbeitet bei Roche, eines bei Novartis – zwei weitere waren während vieler Jahre in der Pharmaindustrie tätig.

Ein steigender Anteil privater Mittel, zahlreiche fremdfinanzierte Stiftungsprofessuren und eine enge Verflechtung mit der Pharmaindustrie. Wäre es da nicht an der Zeit, dass nach der Uni Zürich endlich auch die Uni Basel ihren Umgang mit Drittmitteln klar regelt und offen darüber informiert?

«Was soll da drin stehen?»

Rektor Antonio Loprieno antwortet mit einer Gegenfrage: «Welchen Inhalt sollte ein solches Reglement denn haben? Bei 95 Millionen ist Schluss, mehr nehmen wir nicht.» Das wäre seiner Meinung nach nur eine unnötige Selbstbeschränkung. Die Uni-Leitung entscheidet lieber von Fall zu Fall, wie sie die Drittmittel einsetzt und was sie den Sponsoren bereit ist zu bieten, vor dem Vertragsabschluss, «in einer Phase der Verhandlung», wie Loprieno es nennt.

Vor einigen Monaten hatte er sich bereits in seiner Funktion als Vorsteher der Schweizer Rektorenkonferenz gegen ein nationales Regelwerk ausgesprochen, das die Schweizer Akademien der Wissenschaften ausarbeiten wollten. Dennoch gebe es Regeln, sagt Loprieno: «Es kommt zum Beispiel keinesfalls in Frage, dass ein Sponsor innerhalb eines Berufungsverfahrens etwas zu sagen hat.»

Und wie verhielt sich das mit Thomas Cueni, Herr Loprieno?

Der war zwar dabei, hatte aber kein Stimmrecht, sagt der Uni-Rektor. Es ist eine typische Antwort für eine Institution, die keine klaren Grenzen kennt. Die sich offensichtlich auch gar nicht abgrenzen mag gegenüber der Wirtschaft.

Alles im Dunkeln, auch bei der ETH

Es ist eine fragwürdige Haltung. In Basel, sagt etwa der Wissenschaftsjournalist Marcel Hänggi, falle ihm vor allem der fehlende Wille zur Transparenz auf: «Die Offenlegung von Verträgen ist für mich die Mindestbedingung. Bei der Finanzierung von Lehrstühlen haben Geschäftsgeheimnisse nichts verloren.» Hänggi hat massgeblich dazu beigetragen, dass die Universität Zürich ihren Vertrag mit der UBS offenlegen musste, und hat vor einigen Wochen eine Studie über die Beziehung zwischen öffentlicher Wissenschaft und Industrie in der Schweiz publiziert.

Sobald sich Hochschulen von der Industrie finanzieren lassen, ohne die Rahmenbedingungen bekannt zu geben, sagt Hänggi, gefährden sie neben ihrer Unabhängigkeit auch ihre Glaubwürdigkeit. Private Finanzierung sei nicht zwingend ein Widerspruch zur Unabhängigkeit – könne es selbstverständlich aber sein. Darum die Forderung nach Transparenz. Die Autoren des Zürcher Appells formulierten es so: «Universitäten sind aus der Idee entstanden, der freien Forschung, Bildung und Lehre einen geschützten und nicht käuflichen Ort zu schaffen.» Diese Idee dürfe man keinesfalls aufgeben. Dabei sei ein Reglement und Transparenz nicht nur im Interesse der Öffentlichkeit, sagt Hänggi. Auch die Geldgeber würden eine Gleichbehandlung und einen professionellen Umgang mit den Geldern erwarten.

«Entscheidend ist, dass Transparenz herrscht», sagt die ETH – liefert dann aber keine Zahlen.

Ganz ähnlich sehen das auch die Promotoren des neuen Lehr- und Forschungszentrums der ETH. Die Wissenschafter, von denen so viel erwartet wird in der Region, gerade weil sie auch mit Forschern von Roche und Novartis zusammenarbeiten werden. «Warum soll das ein Problem sein?», fragt Renato Paro, Professor für Biosysteme – und gibt die Antwort gleich selbst: «Da gibts keine Probleme. Entscheidend ist einfach, dass die Form der Zusammenarbeit möglichst transparent ist.»

Noch ist einiges im Dunkeln

Wie genau gestaltet sich denn diese Zusammenarbeit? Wie viel zahlt die Pharma? Was gibt sie vor? Das fragten wir bei der ETH-Spitze nach. Eine Antwort blieb aber zumindest bis Redaktionsschluss aus.

Noch liegt also einiges im Dunkeln, so wie beim Apéro in den alten Werkstätten ganz unten an der Maiengasse. Als die Dame des Catering-Betriebs nach den vielen schönen Worten über die Versprechen der Life-Sciences-Forschung endlich ihre Silserli servieren konnte, war die Sicherung schon wieder draussen.

Artikelgeschichte

Erschienen in der Wochenausgabe der TagesWoche vom 07.02.14