In der Heimat verfolgt, in der Schweiz bestenfalls geduldet. Eine Veranstaltung anlässlich des internationalen Tages gegen Homo- und Transphobie stellt die Thematik in den Kontext von Migration und Flucht. Und kämpft damit für eine öffentliche Wahrnehmung von Lebensformen abseits der Norm.

«Hello, I’m Ahmed* a young gay guy from Turkey, I’m here in Switzerland for days, I run away from murder, I’m in such a bad condition now in Zurich. I need your help. Please help me.»

Es kommen weitere solche Nachrichten, in Variationen zwar, aber immer mit ähnlichem Wortlaut. Zweimal wöchentlich, manchmal öfter tauchen sie im Postfach von Queeramnesty auf. Jakob Keel vom Schweizer Ableger des internationalen Hilfswerkes für Homo- und Transsexuelle präsentierte dieses E-Mail anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo- und Transphobie (Idahot) der Öffentlichkeit.

Illustres Podium

Keel spricht an einer öffentlichen Veranstaltung. Dienstagabend, Halle 8, Gundeldinger Feld in Basel. Geladen hat der Verein Migration und Menschenrechte, der anlässlich des Idahot ein illustres Podium versammelt: Sibel Arslan (Nationalrätin, Grüne Fraktion) und Andreas Räss (Leiter Diversität und Integration Basel-Stadt) als Vertreter der Politik, Mehdi Künzle, schwuler Aktivist mit Migrationserfahrung, und Anu Sivaganesan, Juristin und Präsidentin des organisierenden Vereins, sowie Musiker Msoke, der vor drei Jahren als Teilnehmer bei «The Voice of Germany» für Schlagzeilen sorgte. Die Moderation bestreitet Patrick Rohr.

Msoke ist es dann allerdings, der den Abend musikalisch einleitet. Dicke Bässe, Reggae-Swag. Musik, die der westeuropäische Reflex gern mit einer Veranstaltung für Vielfalt und Farbe assoziiert. Msoke korrigiert diesen naiven Kurzschluss: «Ja, ich bin Musiker in der Reggae-, Dancehall- und Hip-Hop-Szene. Die ist allerdings noch immer ziemlich homophob. Ich werde öfters mal gebeten, nicht über dieses Thema zu sprechen.»

Msoke wurde im Körper einer Frau geboren, der aber nicht seiner geschlechtlichen Identität entsprach. Mit Hormonen und Operationen vollzog er eine Geschlechtsanpassung. Heute tritt Msoke auf als Mann, «dieses Thema», über das er spricht, erzeugt Ablehnung und Feindseligkeit, die er dafür einstecken muss.

Msoke hat tansanische Wurzeln, wurde aber im ostschweizerischen Toggenburg geboren. Sein leiser Vorteil als Transmann ist, dass er die Strukturen kennt, die Sprache spricht und sich artikulieren oder verbal zur Wehr setzen kann.

Diese Möglichkeit fehlt vielen Migrantinnen und Migranten, die als Homosexuelle oder Transmenschen in die Schweiz kommen und um Asyl bitten. Ihnen bieten sich nur sehr wenige Anlaufstellen, an die sie sich wenden können. Ein strukturelles Problem. Aber auch wenn sie diese finden, wie der junge Türke Ahmed* in der eingangs zitierten Mail, sind sie vor Hass nicht sicher. Und das ist ein gesellschaftliches Problem.

Das Problem mit der Plausibilität beim Bundesamt für Migration

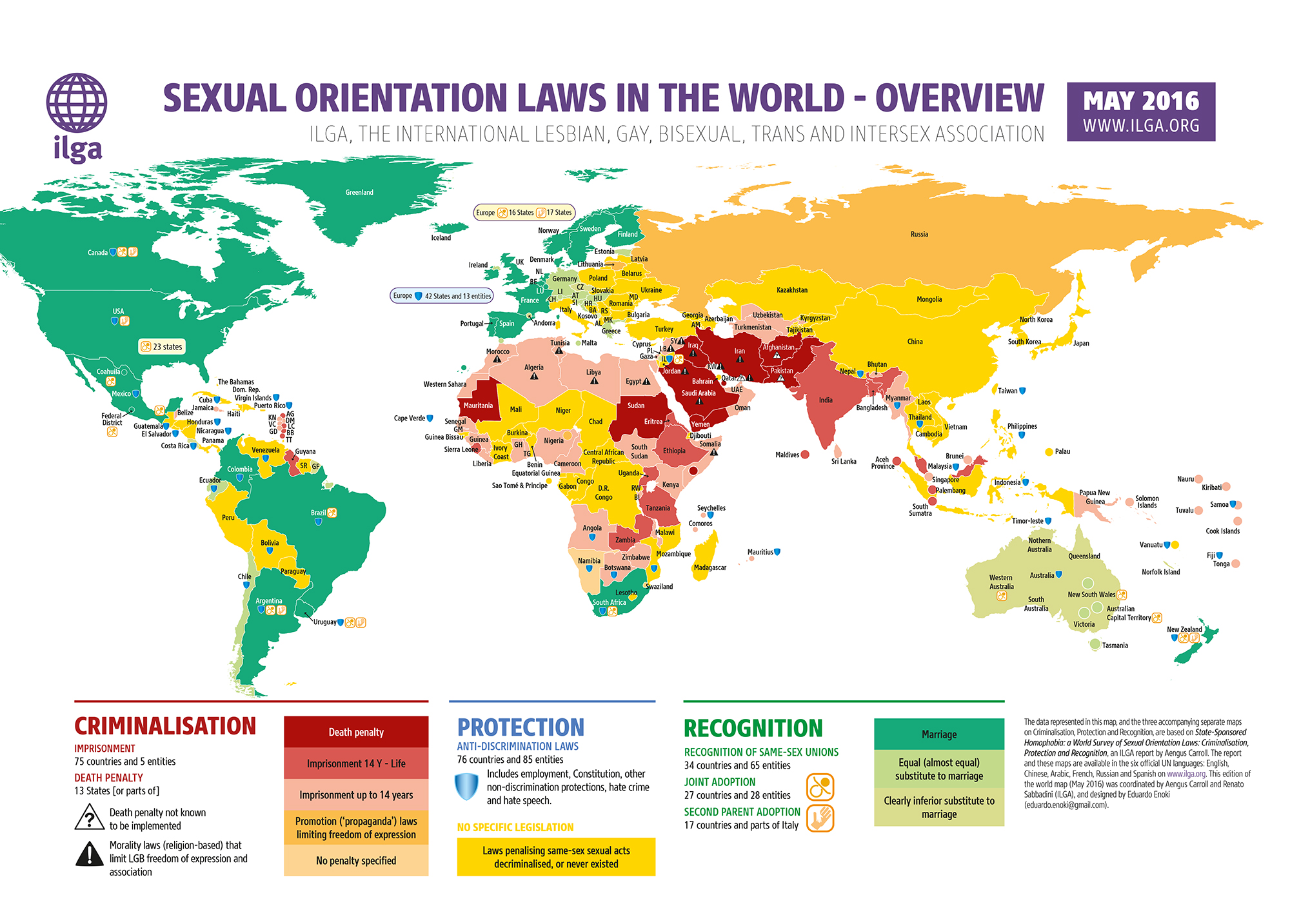

Jakob Keel benutzt oft das Wort «Mehrfachbelastung», wenn er die Situation von LGBT-Migranten beschreibt. Viele stammen aus Ländern, in denen das Abweichen von der heterosexuellen Norm mit dem Tod oder drastischen Gefängnisstrafen geahndet wird (siehe Karte unten oder als PDF).

In vielen Ländern drohen Gefängnis oder Tod. (Bild: www.ilga.org)

Vor der Migrationsbehörde in der Schweiz, sollen sie dann sofort und in maximaler Detailliertheit artikulieren, was sie noch nie aussprechen konnten. «Das überfordert viele komplett», sagt Keel, «das Wort Vergewaltigung bringen sie erst im zweiten oder dritten Gespräch über die Lippen.» Nicht selten wird ihnen das dann als Unglaubwürdigkeit ausgelegt.

«Aus solchen Widersprüchen wird auf die Unwahrheit der vorgebrachten Asylgründe geschlossen. Dies ist umso problematischer, als dass Personen mit einem LGBTI-Hintergrund sehr oft nicht in der Lage sind, ihre Fluchtgründe sofort in ihrer Gesamtheit und widerspruchsfrei darzulegen. Dies hängt oft mit der traumatischen Vergangenheit vieler LGBTI-Asylsuchenden sowie der Tabuisierung ihrer sexuellen Orientierung bzw. ihrer geschlechtlichen Identität im Heimatland zusammen.»

Das Schweizerische Asylgesetz hat noch immer eine Lücke, was die Anerkennung von Verfolgung aufgrund sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität angeht. Menschen mit LGBTI-Hintergrund werden unter Art. 3, Abs. 1 als Zugehörige zu einer «bestimmten sozialen Gruppe» subsummiert, die nur dann Asyl beantragen können, wenn sie in ihrem Heimatland «ernsthaften Nachteilen» ausgesetzt sind. Ein nebulöser Begriff, der auch auch durch Abs. 2 nur geringfügig präzisiert wird: Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken.

Fehlende Sensibilisierung

Dieser psychische Druck resultiert auch aus einer fehlenden Sensibilisierung in der Schweizerischen Mehrheitsgesellschaft, sind sich die Podiumsteilnehmenden einig. Es brauche Kampagnen, offen homo- oder transsexuelle Vorbilder, Sichtbarkeit und Achtung, auch auf der Sprachebene.

Aber auch in den Communitys mit Migrationshintergrund müsse Aufklärungsarbeit geleistet werden, fordert Anu Sivaganesan. Der Druck, der in gewissen konservativen Familien mit Mitgrationshintergrund auf Homo- und Transsexuellen laste, sei enorm und zwinge diese Menschen, ein Doppelleben zu führen. «Das muss man benennen», sagt die Juristin und Menschenrechtsaktivistin entschieden, auch wenn sich gerade linke Politiker aus Angst, in die Populismusfalle zu treten, damit schwertun. «Wenn man nichts unternimmt, dann werden genau die ausländerfeindlichen Kreise Migrantinnen und Migranten als rückständig diffamieren und für ihre Ziele instrumentalisieren.» Und sie fügt an: «Man darf Migrantinnen und Migranten kritische Selbstreflexion durchaus zutrauen.»

Auch in der Politik herrscht also Handlungsbedarf. «Sie sind der Verantwortliche», sagt Sibel Arslan an Andreas Räss gewandt, «der in Basel-Stadt den Regierungsräten beschreibt, was wichtig ist und wie sie in Bezug auf Geschlechterfragen Position beziehen können. Setzen Sie ein Zeichen!»

Räss nahm die Forderung zur Kenntnis, betonte aber: «Der gesetzliche Rahmen ist das eine. Wichtig ist, dass Toleranz auch in der Gesellschaft gelebt wird. Und ich glaube, da haben wir noch einigen Nachholbedarf.»

–

* Name geändert