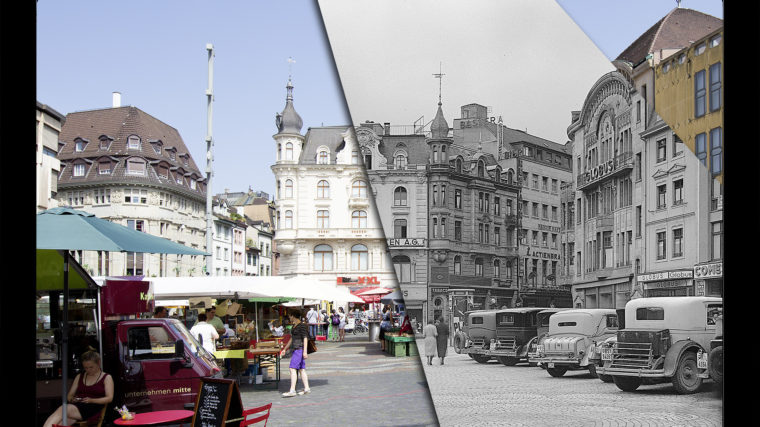

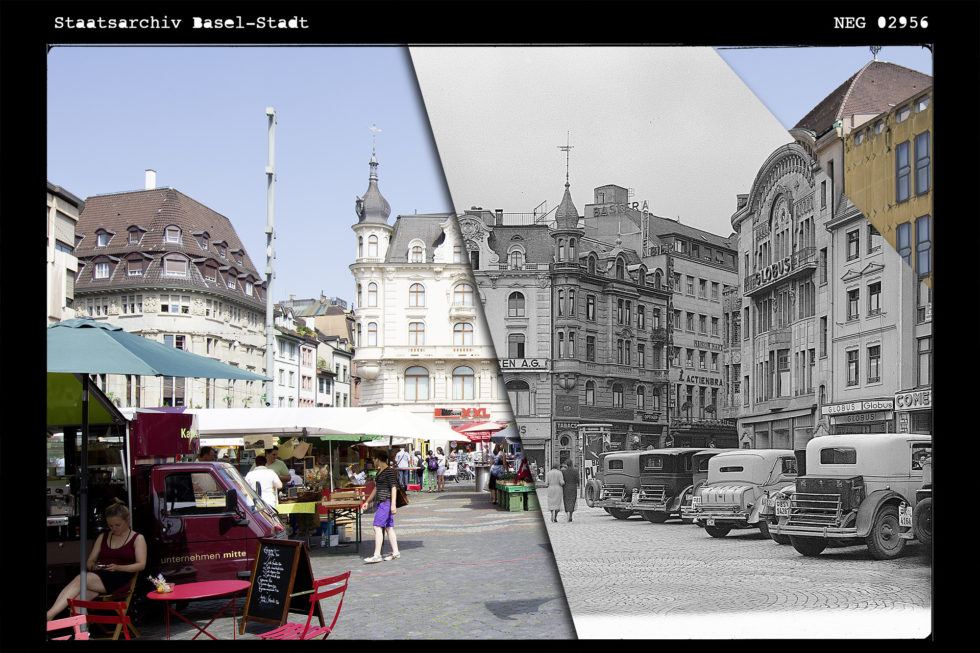

Der öffentliche Raum wird so stark genutzt wie nie zuvor. Das bringt Behörden und Anwohner ins Schwitzen.

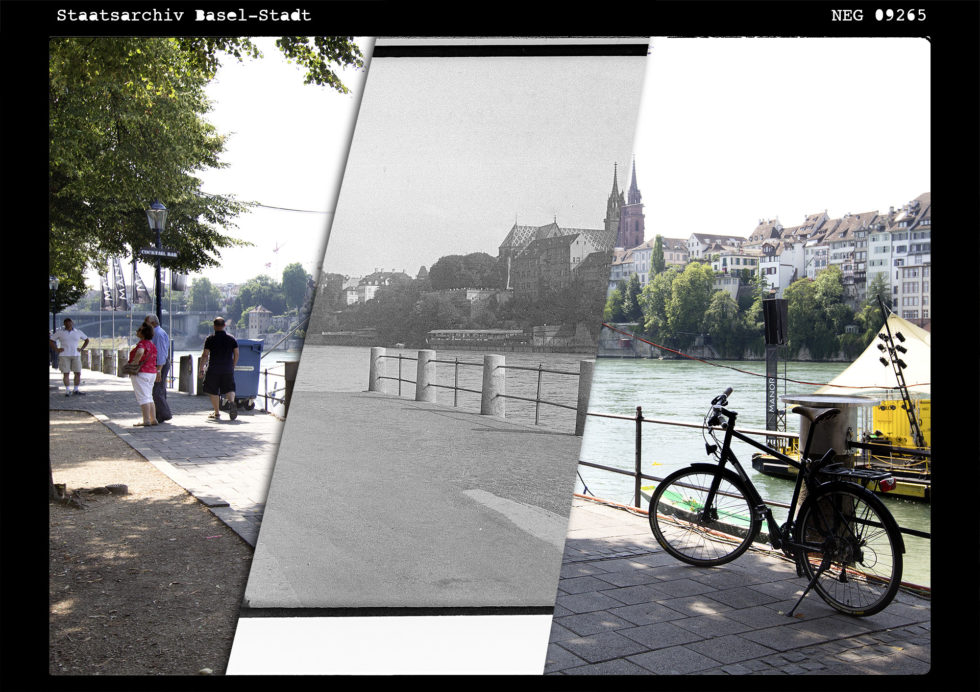

Die grosse Motzerei ist vorbei. Die Polizei verzeichnet diesen Sommer nicht mehr Lärmklagen als im vergangenen Jahr, und auch beim Amt für Umwelt und Energie (AUE) ist man erstaunt über die ausbleibende Flut von Reklamationen, die den «organisierten Lärm» betreffen. Die Menschen reklamieren kaum mehr, obwohl sie mehr denn je Anlass dazu hätten: Das Kleinbasler Rheinbord scheint an schönen Tagen noch voller zu sein als im vergangenen Jahr, die Menschen sitzen Körper an Körper, ob sie sich kennen oder nicht.

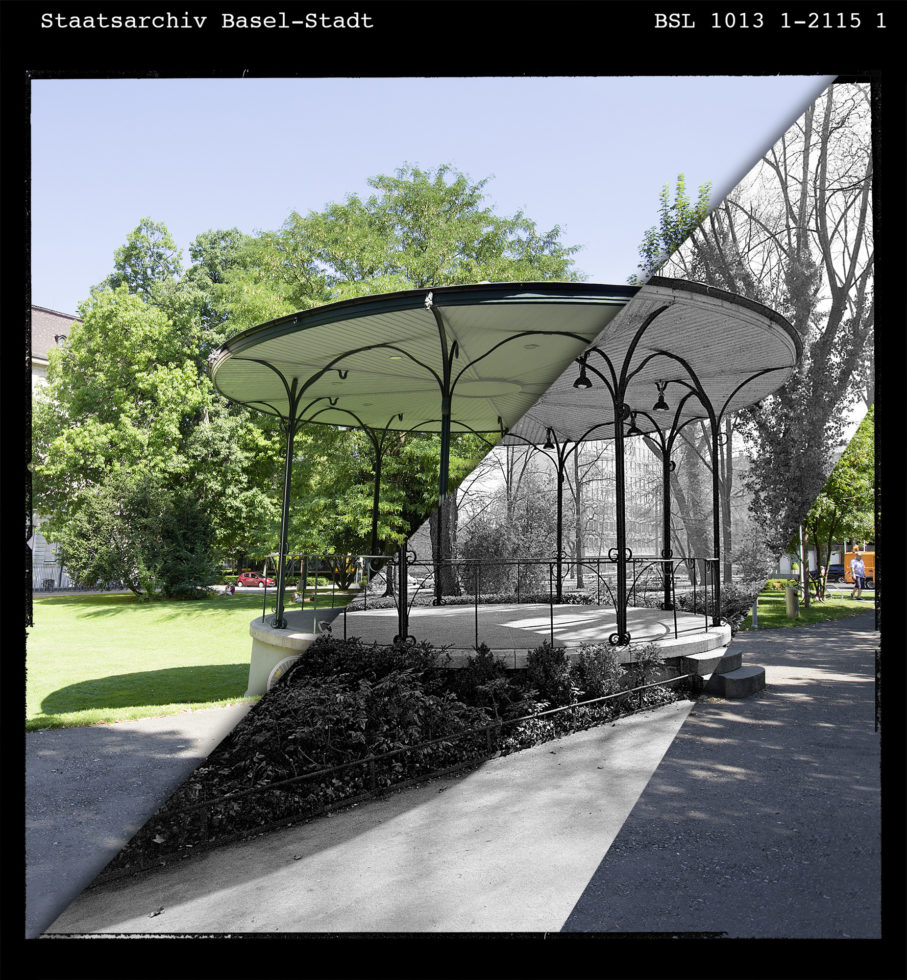

Überhaupt gibt es praktisch keinen Fleck mehr im öffentlichen Raum, der nicht von Menschen mit dem Wunsch nach Begegnung genutzt würde. In Parks, auf Plätzen, am Wasser – überall trifft man sich, plaudert, isst, trinkt. Am Rhein gibt es inzwischen mehrere vom Staat gewollte Buvetten; vor zehn Jahren wollte die Verwaltung bei der damals einzigen Buvette noch auf Sonnenschirme verzichten, damit die Leute nicht zu lange bleiben. Inzwischen wünschen Anwohner, eine der Buvetten möge länger offen bleiben dürfen, da während der Öffnungszeiten alles mit rechten Dingen zugehe.

Die vielbeschworene Mediterranisierung ist angekommen in Basel, endgültig – und wird gefördert, scheint es. Gemessen an den lärmgeplagten Bürgern, die ihr Leiden offiziell kundtun, scheint dieser Zustand inzwischen akzeptiert zu sein: Die Polizei ist in diesen Monaten an Wochenenden bis zu 40-mal wegen Lärmbelästigungen ausgerückt, wobei der Lärm nicht zwingend von feiernden Menschen ausgehen musste. Von Hundegebell über Kindergeschrei bis zu singenden Passanten sind etliche Quellen Grund für Reklamationen. Vierzig Klagen von Freitag bis Sonntag sind beinahe nichts.

Floss ist erfolgreichstes Stück

Wie konnte es so weit kommen? Eine Erklärung ist bestimmt: Da war eine Entwicklung, die rasch voranschritt; es gab Klagen, die ernst genommen wurden – doch die Entwicklung liess sich dadurch nicht stoppen. Basel ist zum mediterranen Pflaster geworden. Die Anwohner finden sich damit ab, zum Teil resignieren sie und ziehen weg. Sie rebellieren aber nicht – oder sie freuen sich sogar über das Leben draussen.

Eine andere Erklärung: Es gab Prozesse, hinter den staatlichen Kulissen, aber auch öffentlich sichtbare. Diese zogen die Betrachter in ihren Bann wie gute Theaterstücke und schufen Verständnis. Das wohl erfolgreichste Stück dieser Art spielt auf einer im Rhein schwimmenden Kulisse und nennt sich «Kulturfloss».

Dessen Erfinder und «Kapitän», Tino Krattiger, kann sich in diesen Tagen stolz zurücklehnen und das Treiben beobachten. Er kann zusehen, wie jeden Abend Tausende Menschen zum Rheinbord strömen und die Mischung aus Begegnung und Musik geniessen. Ob Anna Rossinelli mit Band oder Patent Ochsner auf der Bühne stehen, ist für viele zweitrangig. Die Stimmung macht es aus. Die Möglichkeit, im öffentlichen Raum daheim zu sein.

Vergessen scheint die Zeit, als das Kulturfloss im wahrsten Sinne des Wortes auf der Kippe stand und die Polizei jeden Abend Anrufe geplagter Anwohner entgegennehmen musste. Heute sitzen sogar vermehrt Anwohner auf ihren Terrassen und an den Fenstern und beobachten das Spektakel von oben.

Möglicherweise gibt es die Geplagten trotzdem noch, doch schliessen sie nun während der Konzerte die Fenster und lassen die Bässe und das Stimmengewirr über sich ergehen. Denn sie wissen: Die Floss-Betreiber halten sich «peinlich genau an die Auflagen», wie Jürg Hofer vom AUE sagt.

Weniger Klagen wegen Transparenz

Überprüfen lässt sich dies in der Belegungsliste im Internet, wo sämtliche bewilligten Veranstaltungen mit Datum und Uhrzeit aufgeführt sind. Etliche Strassenfeste, Benefiz-Veranstaltungen und Standaktionen sind aufgelistet. Stört sich ein Anwohner am Lärm einer solchen Veranstaltung, weiss er genau, dass Reklamieren erst dann etwas bringt, wenn der Lärm länger dauert als erlaubt.

Viele Veranstalter täten es den Floss-Betreibern gleich und hielten sich an die Vorschriften, sagt Hofer. Probleme gebe es eher mit Beizen. Sowieso hat das Floss Vorbildcharakter, nicht zuletzt deshalb, weil es als bisher einzige Basler Veranstaltung vom Bundesgericht behandelt wurde.

Dieses hatte 2004 bestätigt, was zuvor die Verwaltung dargelegt hatte: Es sei Aufgabe des Staates, öffentlichen Grund für generationenübergreifende Kulturveranstaltungen zur Verfügung zu stellen. Von solchen gibt es inzwischen etliche, das Basel Tattoo ist nur ein Beispiel.

Diese Entwicklung bringt die Verwaltung nicht nur wegen des zusätzlichen Aufwands ins Schwitzen, sondern auch wegen eines Gesetzes aus dem Jahr 1927. Die Regeln stammen aus einer Zeit, als die Fasnacht praktisch die einzige Veranstaltung im öffentlichen Raum war. Das Gesetz wurde im Laufe der Jahre zwar mit Verordnungen und Anpassungen angereichert, gleichzeitig erwies sich der Flickenteppich aber gerade wegen der vielen reparierten Stellen je länger, je mehr als unzumutbar.

Das alte Allmendgesetz macht Probleme

Es war klar: Ein neues Gesetz muss her. Das Gesetz über die Nutzung des öffentlichen Raums (NöRG) ist zwar noch nicht abgesegnet, aber es befindet sich auf gutem Weg. Die Regierung hat den Entwurf verabschiedet, im Herbst wird der Grosse Rat darüber debattieren. Auseinandersetzungen sind programmiert; gleichzeitig weiss aber jeder Parlamentarier, dass das NöRG unumgänglich ist. Auch deshalb, weil es neu den gesamten öffentlichen Raum regelt und nicht wie bisher nur die Allmend.

Der Rechtsstreit um das Basel Tattoo und das gleichgelagerte Problem um die Bewilligung für den «Summerblues», über das die BaZ diese Woche berichtete, zeigt: Egal, ob es sich um Allmend, einen Park oder «privaten Staatsbesitz» wie etwa das Kasernenareal handelt – alles gilt als öffentlicher Raum, und dieser gehört allen.

Doch noch kann die Bewilligungspraxis in Fällen wie diesen kompliziert sein; manche Veranstalter befürchten gar, ihr Anlass könne wegen Einsprachen wie damals beim Basel Tattoo nicht durchgeführt werden, da der gewünschte Ort nicht unter die Allmend fällt. Das Bewilligungsverfahren selber wurde bereits vereinfacht. Das ändert aber nichts daran, dass es schwer sein kann, überhaupt eine Bewilligung zu erhalten. Erst mit dem NöRG soll es diesbezüglich eine klare Regel geben.

Neue Orte sollen die «Hotspots» entlasten

Tino Krattiger ist überzeugt, dass der Bundesgerichtsentscheid zum Floss den Ausschlag gab, das Allmendgesetz zu ersetzen. «Die ganze Geschichte rund um die Allmend ist uns zu verdanken», sagt er. «Durch die Komplikationen wurde allen klar, dass es neue Regeln braucht.» Viele dieser neuen Regeln werden bereits umgesetzt, bloss die gesetzliche Grundlage fehlt noch.

Bereits heute beurteilt die Kommission für Veranstaltungen auf öffentlichem Grund, ob ein Anlass auf diesem oder jenem Platz sinnvoll ist. Mit den vorgeschlagenen Nutzungs-plänen soll diese Zuweisung breiter diskutiert und abgestützt werden, so dass ein Konsens darüber besteht, ob beispielsweise ein Rockkonzert auf der «Ruheinsel» Münsterplatz sinnvoll ist.

Niklaus Hofmann, Leiter der Allmendverwaltung, hofft, dass künftig auch kleinere, bisher wenig beachtete Orte vermehrt genutzt werden, um die Hotspots im Zentrum zu entlasten. Denn für ihn ist klar: Wenn der Trend anhält, dass die Menschen auch draussen leben wollen und die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung eintrifft, so sei zu befürchten, «dass es noch enger wird an gewissen öffentlichen Orten und dass Nutzungskonflikte zunehmen». Die Verwaltung arbeite bereits jetzt daran, neue öffentliche Räume wie etwa am Klybeckquai oder auf der Erlenmatt entstehen zu lassen.

Stadtentwickler vermisst sozialen Umgang

Bei solchen Prozessen sind auch die Kollegen vom Präsidialdepartement gefordert. Der dortige Stadtentwickler Thomas Kessler findet jedoch nicht nur lobende Worte für die derzeitige Entwicklung. So warnt er etwa vor noch mehr Regeln. Auch müsse darüber nachgedacht werden, die gesetzlichen Vorgaben so zu ändern, dass künftig nicht mehr «ein einziger Anwohner von lebensfrohen Orten» wie beispielsweise Gartenbeizen deren Schliessung um 20 Uhr erzwingen kann. Kessler plädiert deshalb für den Dialog und gegen weitere Reglementierungen.

Bereits im vergangenen Sommer sagte er im «Tages-Anzeiger», wir seien erst in der Mitte «auf dem Weg vom grölenden alemannischen Waldmenschen zum kultivierten urbanen Lateiner». Was er damit meinte: Die Mediterranisierung ist zwar angekommen, allerdings erst im Bereich des Konsums. Es wird wie im Süden draussen gefeiert bis tief in die Nacht, doch die Kultur der «eleganten sozialen Umgangsformen – auch in der Nacht» fehle uns noch. «Groteske Primitivheit wie die Benutzung von benzinentzündeten Alu-Einweggrills auf dem damit zerstörten Rasen zeigt deftige Kulturdefizite an, die nicht mit Verboten, sondern mit Aufklärung und Diskurs angegangen werden müssen», sagt Kessler.

Ähnlich wie der Stadtentwickler klingt ein Maschineningenieur, der mit der Verwaltung gar nichts zu tun hat, sich aber dennoch für einen guten Umgang mit dem öffentlichen Raum verantwortlich fühlt und entsprechend handelt. Anwohner Martin Denz räumt jeden Morgen in der Frühe das Rheinbord auf – und zwar jenes auf der Grossbasler Seite unterhalb und um das «Rhybadhüsli Breiti» herum. Dort, sagt er, habe die Mediterranisierung ebenfalls Einzug gehalten. Und zwar in einem Ausmass, das bis vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. «An einem schönen Tag sitzen auf diesen 100 Metern gegen 100 Menschen dicht aneinander. Manchmal so eng, dass man zu Fuss kaum mehr durchkommt.»

Denz hat Verständnis für jeden, der sich an diesem «wunderschönen Stück Natur» aufhält, denn das tut er selber seit 30 Jahren. Mit seiner Frau machte er damals erstmals ein Picknick am Rhein. «Wir waren allein, wirklich ganz allein. Damals kam niemand auf die Idee, einen Abend am Rheinufer zu verbringen.»

Damals, das war zu einer Zeit, als das «Stadtcasino» und die «Kunsthalle» als einzige Restaurants ein Boulevardcafé anboten. Das Leben fand vorwiegend drinnen und mehrheitlich im privaten Rahmen statt. Stadt-Picknicker wie das Ehepaar Denz wurden vielleicht schräg angeschaut, sicher aber nicht nachgeahmt. Heute gibt es praktisch kein Restaurant mehr in der Stadt, das seine Gäste nur drinnen bedient. Und heute geniesst Denz den Rhein nicht mehr nur, sondern entsorgt vor dem Bad darin täglich Dosen, Flaschen und Pizzaschachteln. Nicht selten fallen ihm geschlossene Getränke und verpackte Esswaren in die Hände, aus dem Rhein holt er Rasierklingen und Munition.

Feste Grillstationen haben keine Chance

Am Morgen nach der 1.-August-Feier sei «eine riesige Abfallmenge» herumgelegen. Denz erzählt von leeren und vollen Dosen, Flaschen, rohem Fleisch, Scherben, Feuerwerksresten. Dieser Morgen habe gezeigt, dass Kessler recht habe, wenn er von fehlenden «sozialen Umgangsformen» spreche. Zwar stehen im «Jagdrevier» von Martin Denz nur zwei öffentliche Mülleimer, doch diese, findet er, könnten auch dann benutzt werden, «wenn die Menschen ihr Bier ein paar Meter daneben trinken».

Eine Flasche aufzuheben und zu entsorgen ist ein Leichtes für Denz – schwieriger wird es, wenn er Velos oder ein Motorrad aus dem Rhein fischt. Und neuerdings kommen mit den Einweggrills vermehrt andere grössere Abfälle zusammen.

Denz, der sich beruflich mit Ressourcenmanagement beschäftigt, bedauert die Grillmode auch aus Umweltgründen. Er schlägt vor, dass die Verwaltung an gewissen Orten wie dem Grossbasler Rheinbord einen fest installierten Grill für alle zur Verfügung stellt. Niklaus Hofer von der Allmendverwaltung winkt ab: «Erfahrungen in Zürich zeigen, dass auch bei fest installierten, öffentlichen Grillstationen Einweggrills verwendet werden.» Zudem sei der Reinigungs- und Unterhaltsaufwand sehr gross.

Den Einweggrill mit an den Rhein oder in den Park zu nehmen, ist zum festen Bestandteil der Freizeitgestaltung geworden. Kritiker dieser Entwicklung wie Thomas Kessler dürfen hoffen, dass es sich nur um eine Phase handelt. Wie sagte er noch gleich? «Solche Kulturdefizite müssen mit Diskurs angegangen werden.»

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 09.08.13