Wer virtuelle Realität hört, denkt erst mal an Horror-Games und Kunstmuseen. Doch auch Wissenschaftler erhoffen sich davon eine Revolution. Die Uni Basel hat gerade ein virtuelles Modell programmiert, das chirurgische Eingriffe verbessern könnte. Schon einen Schritt weiter sind Psychologen: Sie therapieren bereits Phobien mit der Technologie.

Ein Schädel schwebt im Raum. Weiss leuchten die Knochen. «Tauchen Sie einmal ein», sagt Professor Philippe Cattin, «einfach mit Ihrem Kopf rein in den Schädel.» Gehört, getan. Vor mir tut sich das Innere des Kopfes auf, rote Klumpen und Röhren – sind es Blutgefässe?

Je weiter ich mich vorbeuge, desto tiefer sehe ich rein in den Schädel. Dann nehme ich wieder Abstand, Cattin reicht mir einen Controller. Damit packe ich den schwebenden Schädel wie mit einer Zange, drehe ihn nach rechts und links, bis ich von unten reinsehe.

Wir sind zu Besuch im Department for Biomedical Engineering der Uni Basel in Allschwil. Ich trage eine 3D-Brille, vor mir schwebt der Körper eines Toten, der seine Leiche der Medizin für die Forschung überlassen hat. Der Körper wurde, so wie ein Patient im Spital, mittels Computertomografie (CT) «geröntgt». Mittels dieser Technik kann man alle Körperstrukturen eines Menschen – Knochen und Gewebe – erfassen.

Ein eigenes Modell für jeden Patienten

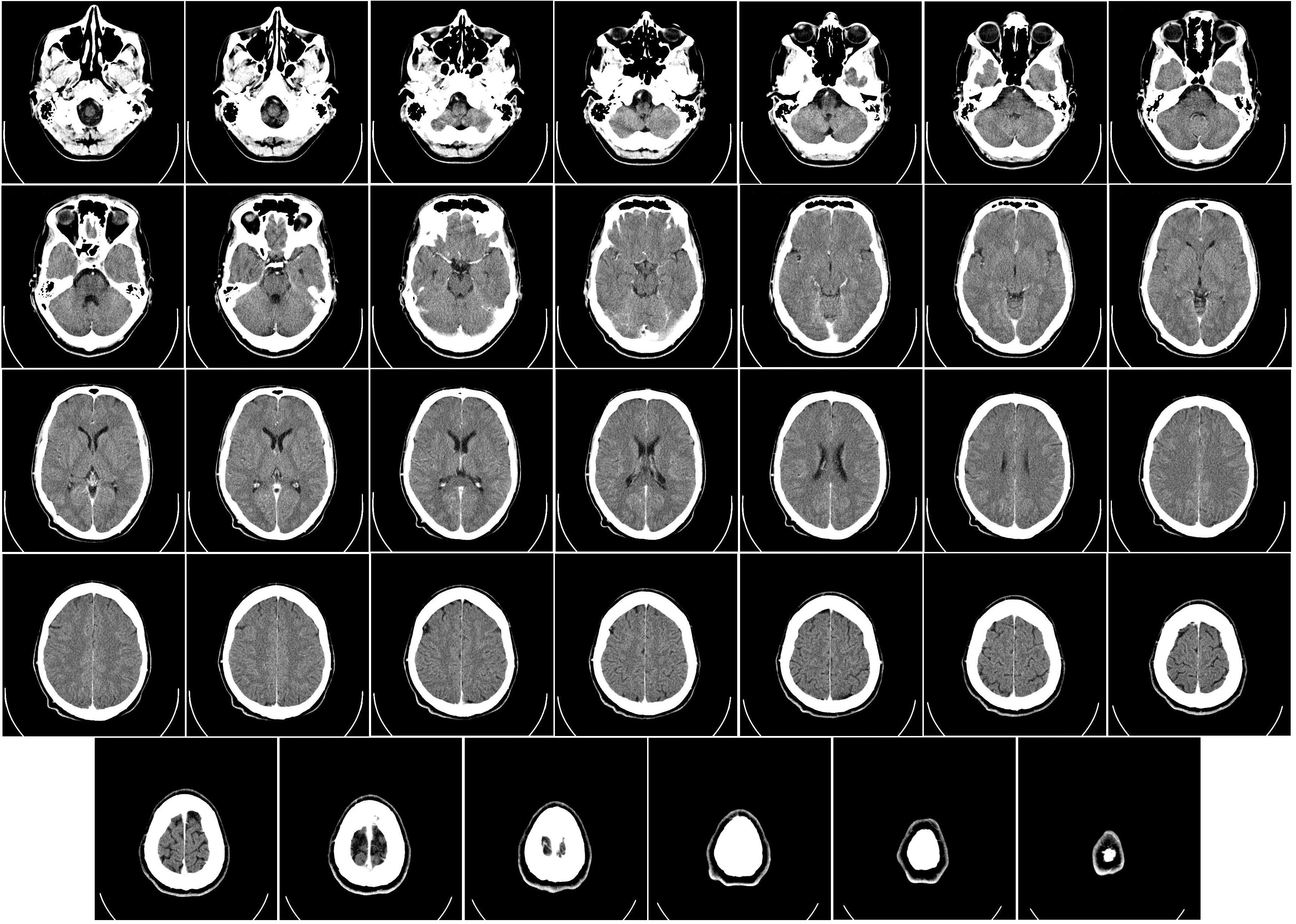

Das ist nicht neu. Doch bisher konnten Ärzte die CT-Daten eines Patienten nur von oben ansehen, wie flache Bilder, als ob man den Menschen waagrecht in unzählige Scheiben geschnitten hätte.

Ein herkömmliches CT-Bild.

Die Gamer machen es möglich

Neu ist, dass man aus diesen CT-Daten ein virtuelles Modell des einzelnen Körpers machen kann. Möglich machen es die Game-Industrie – und die Uni Basel. Im Jahr 2016 sind zwei neue Virtual-Reality-Brillen auf dem Markt erschienen. Sie reagieren auf Bewegungen in Echtzeit und erlauben es, sich zu Fuss durch einen virtuellen Raum zu bewegen. Das ist wichtig, denn wenn Bild und Bewegung auch nur leicht verzögert sind, wird es der Trägerin schlecht.

Cattin und sein Team kamen auf die Idee, solche Brillen in der Medizin zu nutzen. Sie schrieben eine Software, um die CT-Daten visuell aufzurechnen – in Echtzeit. Nun kann der Arzt den Körper von allen Seiten und Schichten ansehen, hinter jeden Knochen und Knorpel, hinter jedes Gewebeteil und Gerinnsel schauen. So erhält er ein viel genaueres Bild des Patienten und kann die Operation viel besser vorbereiten. Cattin: «Der Arzt muss so mit weniger Überraschungen rechnen.»

Wie das aussieht, sieht man in Cattins Video (auf Englisch):

Ärzte wollen es ausprobieren

Universitäten wie die Harvard Medical School, Medizin-Technologie-Firmen und verschiedenste Ärzte haben schon Interesse daran angemeldet. «Sie versprechen sich davon erfolgreichere Operationen mit weniger Risiken», sagt Cattin

Beispielsweise die Unfallchirurgie. Dort entscheiden Sekunden über Leben und Tod, die Ärzte müssen in kürzester Zeit so viele Informationen über den Patienten gewinnen, wie sie können, und dann sofort operieren. Hätten sie die Möglichkeit, innere Verletzungen des Patienten in einem 3D-Modell zu analysieren, könnten sie die Situation besser erfassen. Auch Hirnchirurgen haben sich bereits bei Cattin gemeldet. Sie hoffen, dank der Technologie Blutgerinnsel im Hirn besser zu sehen und operieren zu können.

Bis dahin braucht es aber noch ein paar Schritte. Für jedes Anwendungsgebiet müssen Ärzte bei der Ethikommission ein Gesuch stellen. Cattin und sein Team planen einen ersten Test noch vor Mitte Jahr.

In der Psychologie bereits etabliert

Während die Chirurgie also noch am Anfang steht, ist virtuelle Realität in psychologischen Therapien von Phobien bereits fester Bestandteil, beispielsweise bei Höhenangst. Nun arbeitet die Universität Basel an einem neuen Projekt: einer Studie gegen Spinnenangst. Professor Dominique de Quervain, Direktor der Abteilung für Kognitive Neurowissenschaften, und Dorothée Bentz, Psychologin an den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK), suchen noch Teilnehmer für das Forschungsprojekt.

Der virtuelle Raum dafür ist bereits eingerichtet. Wir befinden uns im Labor in den UPK, einem kleinen Zimmer mit heruntergelassenen Jalousien, einem Spannteppich und einem Computer. Wieder stülpe ich mir eine 3D-Brille über den Kopf, Dorothée Bentz startet den virtuellen Raum. Er sieht genau gleich aus wie das reale Zimmer, in dem wir stehen. Doch vor dem Fenster zappelt etwas Braunes – eine etwa handgrosse Spinne bewegt ihre Beine.

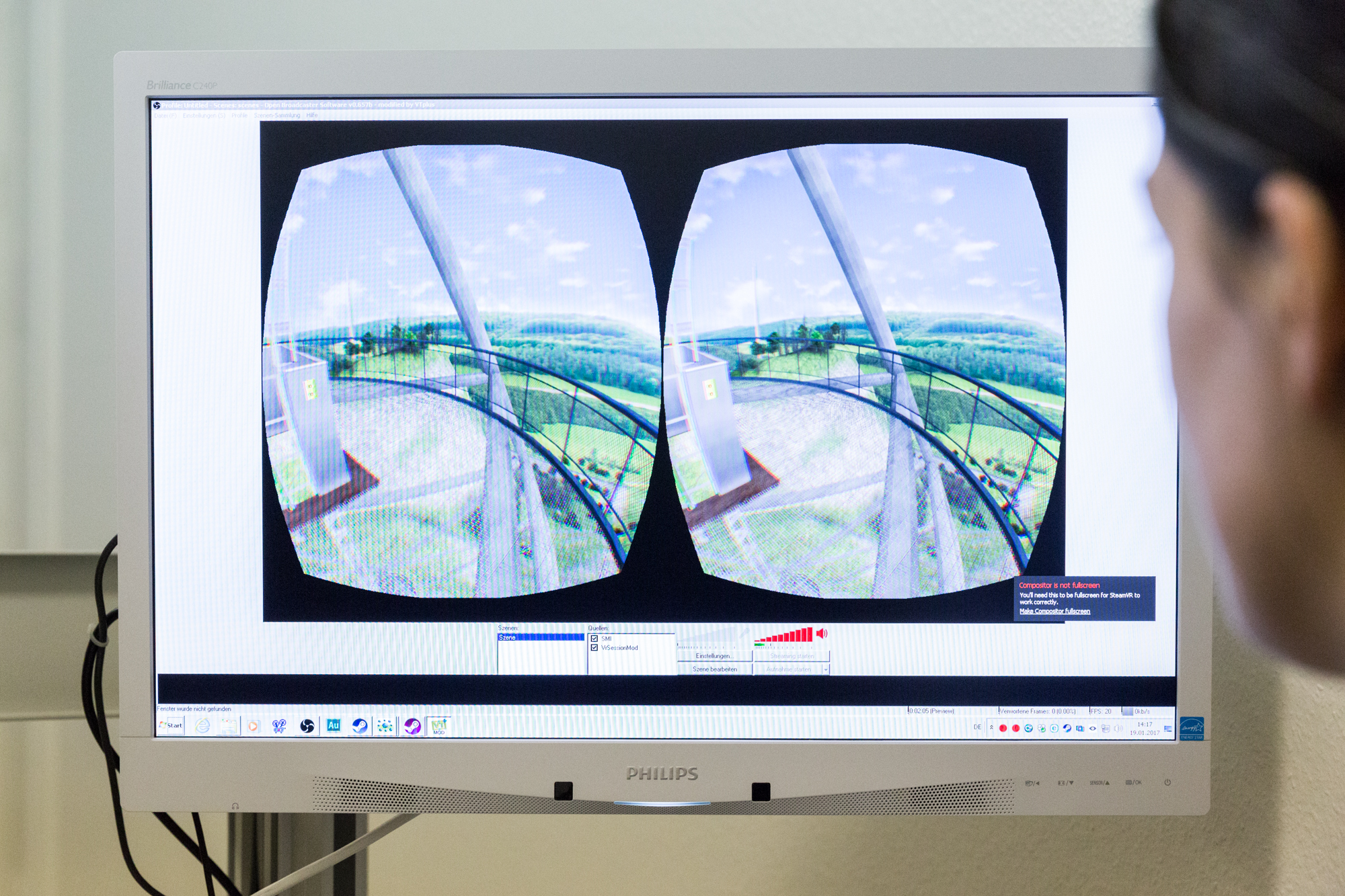

Wenn man die Brille aufhat, fühlt man sich mitten im Raum, schön nahe bei der Spinne. (Bild: Eleni Kougionis)

Nächste Szene: Zwei Spinnen krabbeln am Boden, dann eine dritte, sie kommen auf mich zu. Es ist offensichtlich: Ich habe keine Spinnenphobie, die virtuellen Viecher lassen mich kalt. Einer Patientin mit Spinnenphobie wäre längst der Schweiss ausgebrochen, sagt Bentz. «Bei Patienten mit Angststörungen wirken die virtuellen Auslöser genau so stark wie richtige Spinnen.» Ihr Gehirn ist viel stärker auf so genannte «Angststimuli» sensibilisiert.

Das Hirn neu programmieren

Die Angst im virtuellen Raum ist gewollt. Im Alltag setzt ein Betroffener alles daran, eine Begegnung mit einer Spinne zu vermeiden. Für die Psyche ist das kontraproduktiv. Das Hirn bekommt die Botschaft: «Davon geht Gefahr aus», so dass die Angst sich je länger je mehr zementiert. In der virtuellen Realität setzen sich die Patienten deshalb bewusst ihrer Angst aus, Konfrontation gilt als wirksamste Therapie.

Der Patient muss die Erfahrung machen: «Ich sehe jetzt zwar eine Spinne, aber mir passiert nichts.» Dieser Lernprozess verändert das Gehirn: Wenn jemand eine Phobie hat, ist das Hirn so strukturiert, dass es beim Angststimulus immer denselben Weg einschlägt, den zur Panik. Mit der Konfrontation lernt der Patient andere Bahnen einzuschlagen, im besten Fall eine, die zu Gelassenheit führt. Je öfter der Patient diese neue Bahn einschlägt, desto mehr schreibt sie sich ins Gehirn ein – die Angst wird schwächer.

Wirkung lässt nach

Diese Konfrontationstherapie könnte man auch mit realen Spinnen machen. Im virtuellen Raum ist es allerdings einfacher und man erzielt genauere Forschungsergebnisse. Die Wirklichkeit lässt sich nie ganz steuern, eine Spinne aus Fleisch und Blut macht unvorhersehbare Bewegungen oder stirbt, so dass der nächste Proband eine andere Spinne zu sehen bekommt. Im virtuellen Raum lässt sich dieselbe Situation bei jedem Patienten wiederholen, so lassen sich die Reaktionen der verschiedenen Versuchspersonen viel besser vergleichen.

Die Therapie in virtueller Realität funktioniere, sagt Bentz. «Wir haben so Patienten mit Höhenangst helfen können.» Allerdings gibt es ein Problem: Wenn jemand nach abgeschlossener Therapie lange Zeit nicht mehr mit dem Angststimulus konfrontiert wird, wird das Gelernte wieder schwächer. Es kommt dann oft vor, dass ein Patient wieder Angst hat, wenn er nach längerer Zeit wieder einmal auf einem hohen Turm steht.

Menschen mit Höhenangst klettern im virtuellen Raum auf eine hohe Aussichtsplattform mit Panoramablick. (Bild: Eleni Kougionis)

Deshalb arbeiten die Forscher während der Therapie mit Medikamenten, die das Hirn plastischer machen, so dass sich die neue, angstfreie «Bahn» stärker einprägt. Ein solches Mittel ist das körpereigene Stresshormon Cortisol. In einer kleinen klinischen Studie über Höhenangst haben de Quervain und Bentz belegt, dass Patienten, die vor der Konfrontation Cortisol einnehmen, mehr Angst abbauen konnten.

Nun wollen sie etwas anderes testen: Valproinsäure, ein Mittel, das gegen Epilepsie und Stimmungsschwankungen eingesetzt wird und Lernprozesse unterstützt. «Wir wollen herausfinden, ob Valproinsäure die Wirksamkeit von Konfrontationstherapien in der virtuellen Realität unterstützt», sagt de Quervain. Sie hoffen, so Rückfälle vermindern zu können.

Wenn das Medikament gegen die Spinnenphobie wirkt, möchten de Quervain und Bentz es auch bei anderen Angstkrankheiten untersuchen, etwa bei Sozialphobie oder posttraumatischer Belastungsstörung, bei welcher Menschen nach einem traumatischen Erlebnis unter grosser Angst leiden.

Die Gefahr der Gehirnwäsche

Das klingt vielversprechend. Aber auch etwas beängstigend. Wenn man mit Medikamenten und virtueller Realität so starke psychische Eigenschaften wie Phobien therapieren kann – kann man dann nicht auch Schlimmes machen? Etwa Gehirnwäsche? Oder psychische Krankheiten auslösen statt heilen?

Diese Befürchtungen hat auch der Philosoph Michael Madary von der Universität Mainz. Er hat die Gefahren von virtueller Realität in einer Übersichtsstudie erforscht und sagt: «Man stelle sich vor, solche Technologien und Medikamente kommen in die falschen Hände!» Politische, wirtschaftliche oder religiöse Kräfte könnten versuchen, ihre Interessen durchzusetzen, indem sie Menschen psychisch manipulieren und sie dazu bringen, ihr Verhalten zu ändern.

Die Forscher de Quervain und Bentz sehen die Risiken virtueller Realität durchaus, allerdings in einem anderen Zusammenhang. «Die Risiken gelten vor allem für Computerspiele – wenn die Gewalt dort realistischer wirkt», sagt de Quervain. Im klinischen Kontext eröffne die virtuelle Realität dagegen neue therapeutische Möglichkeiten. «Unser Ziel ist es, Patienten mit Angsterkrankungen die bestmögliche Therapie anbieten zu können.»

Ich selber wäre wohl keine gute Testperson. Jedes Mal, wenn ich eine 3D-Brille aufhabe, wird mir schlecht. Das passiert Menschen mit Reisekrankheit, denen im Auto oder auf dem Karussell übel wird. Ihr Körper verträgt es schlecht, wenn die Bewegung, die sie von Auge sehen, nicht haargenau mit der Bewegung des Körpers übereinstimmt. So ganz ohne Widerstand lässt sich also nicht jeder Mensch aus der Wirklichkeit reissen. Noch nicht.

_

Die TagesWoche wagt sich in die virtuelle Realität. Bisher erschienen im Schwerpunkt:

- «Aaah!» und «Ooh!» in den Künsten. In seiner neuen Ausstellung «Die ungerahmte Welt» zeigt das Haus der Elektronischen Künste virtuelle Welten.