Im «Safe» des Unternehmens Mitte wurde am Dienstagabend über Big Data diskutiert. Gesucht waren Ideen zum Umgang mit einer letztlich gesellschaftlichen Frage: Wie wirkt sich eine konstante und dauernde Datensammlung auf unser Leben aus – und wie gehen wir damit um?

Die Diskussion über Big Data vom Dienstagabend im «Safe» des Unternehmens Mitte leiteten mit Felix Heinricy und Saudi Wolde-Mikael zwei Experten. Sie haben mit ihrem Hamburger Unternehmen Protonet bewiesen, dass man ihnen durchaus ein Näschen für aktuelle Themen zutrauen darf.

Protonet stellt einen Heimserver für kleinere Unternehmen her, der eine Shareworking-Software auf der Basis von Linux enthält. Bekannt wurde Protonet in der IT-Szene vor allem durch zwei Crowdsourcing-Kampagnen, die in kürzester Zeit alle Geschwindigkeitsrekorde brachen. Die erste spielte 2012 1,6 Millionen Euro ein. Beim zweiten Anlauf im Juni 2013 kamen für den kleinen orangen Server innerhalb von 90 Minuten 750’000 Euro zusammen. Die Endsumme belief sich auf 3 Millionen Euro.

Was ist Big Data?

Nach einer kurzen Einführung ins Thema Big Data (siehe Kasten) war sich die kleine Diskussionsrunde bald einig: Big Data ist nicht grundsätzlich schlecht. Eine bewusste Kontrolle der Datenmenge, die von uns ausgeht, ist jedoch kaum mehr möglich.

Bei jedem Schritt, den wir online tun, werden Daten gesammelt. Ob wir in sozialen Netzwerken aktiv sind, ein mobiles Gerät benutzen, an Umfragen teilnehmen oder Kleidung mit Chipmarkierungen tragen: von uns geht ein ständiger Datenstrom aus. Diese Datenmenge hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen und steigt weiter rasant an. Eine besondere Rolle spielen dabei Cloudservices, zentrale Systeme, auf denen wir Daten ablegen, um per WLAN jederzeit darauf zugreifen zu können. Vom «Internet of Things», also der Anbindung von Haushalts- und sonstigen elektronischer Geräten, das sich noch in der Entwicklung befindet, noch gar nicht zu reden. Wir hinterlassen freiwillig oder unfreiwillig eine enorme Menge an Daten im Netz. Big Data eben. Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Daten steigt ständig. In einer Rede am WEF 2011 hat UNO-Generalsekretär Kofi Anan Big Data bereits als «A New Asset Type» bezeichnet, auf Deutsch oft sinngemäss übersetzt mit: «Daten sind das neue Öl».

Die Tatsache, dass grosse Mengen von Daten über uns für Unternehmen frei verfügbar sind, verursacht zumindest Unbehagen. Die Frage, ob es überhaupt noch möglich sei, sich von dieser Entwicklung abzukoppeln, ohne sich gesellschaftlich auszuschliessen, wurde von den meisten Diskutanten verneint. Vorsichtig sein, so der Konsens, könne man schon. Wer beispielsweise Daten in einer Cloud ablege, müsse sich bewusst sein, dass diese selten privat blieben.

Datensicherheit – oft schlecht informiert

Einigkeit herrschte auch darüber, wo die Datensammelwut aufhören sollte. Persönliche Informationen wie beispielsweise Protokolle von Messenger Apps gehen Dritte nichts an. Theoretisch. Viele Messaging Apps sind jedoch alles andere als sicher. Felix Heinricy illustrierte dies mit einigen Beispielen aus der Praxis. Beispielsweise mit einem Juristen, der mit seiner Sekretärin per WhatsApp kommuniziert.

Nutzer sind sich oft nicht bewusst, was sie dem allgemeinen Datenstrom anvertrauen, oder sie sind Sicherheitsthemen gegenüber schlicht gleichgültig, so die Schlussfolgerung. Den Datenstrom einschränken ist möglich, wenn man eine sichere Applikation wählt. Da, so stellte sich heraus, waren die Teilnehmer jedoch ziemlich schlecht informiert.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vieler Unternehmen erlauben eine teilweise sehr weitgehende Nutzung unserer Daten. Doch wer liest die schon? Apps, die nicht genügend sicher sind, können ausserdem, etwas pauschal gesagt, mit mehr oder weniger Aufwand ausgelesen werden. Besonders kritisch ist das bei US-Unternehmen. Die Bestimmungen des Patriot Act erlauben FBI, NSA und CIA ohne richterliche Anordnung den Zugriff auf deren Server. Die Weitergabe von Daten, die von Tochterunternehmen auf europäischem Boden gespeichert werden, verstösst zwar gegen europäisches Recht, ist in den USA jedoch legal. Das betrifft nicht nur Facebook und Google, sondern zum Beispiel auch Dropbox, Outlook, Skype, Yahoo und viele Telefonprovider. Aufsehen erregte in diesem Zusammenhang ein Gerichtsprozess im vergangenen Jahr, nach dem Microsoft Daten von Nutzern an US-Ermittler herausgeben sollte, die in Irland gespeichert waren. Microsoft ging in Berufung, die Rechtslage ist also weiter unklar.

Wer sich über die Sicherheit von Messenger Apps unterrichten möchte, kann das übrigens in dieser Aufstellung der Elektronik Frontier Foundation tun: https://www.eff.org/secure-messaging-scorecard.

Was sind unsere Daten wert?

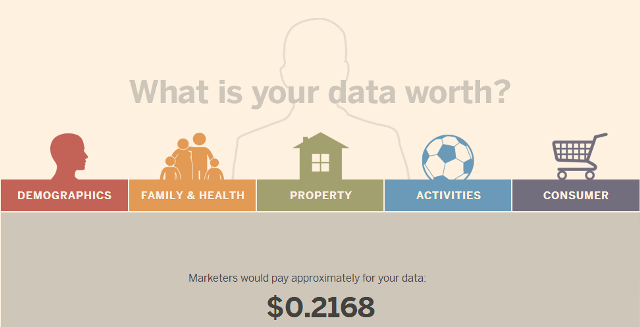

Daten werden in grossen Mengen, teilweise in Hunderttausenden oder Millionen von Datensätzen gehandelt. Die in der Diskussion nächste Frage lautete: Wie viel sind Daten wert, wer will sie haben und welche Informationen sind dabei besonders wertvoll? Felix Heinricy hat auf einem Online-Tool der «Financial Times» ausprobiert, was seine persönlichen Daten wert sind. Gerade mal 0,083 Dollar, stellte sich heraus. Es sei denn, er hätte Kinder, ein Eigenheim und vor allem mehrere chronische Krankheiten. Dann würde sein Wert auf immerhin einen Dollar steigen. Wer das nachvollziehen möchte, kann den Wert einiger persönlichen Daten hier selbst schätzen:

Was sind meine Daten wert? Mit diesem Tool der Financial Times kann man es herausfinden. (Bild: www.ft.com)

Gut bezahlt werden an der «Datenbörse» vor allem Daten, aus denen sich Kaufentscheidungen ergeben oder aus denen sich zukünftiges Verhalten ableiten lässt. Wichtig ist das zum Beispiel für Versicherungen. Entscheidend ist also nicht, welche Daten vorliegen, sondern was an Erkenntnissen aus ihren gewonnen wird. Im Fachbegriff wird das als Data Mining bezeichnet (siehe Kasten), ein Prozess, der in den allermeisten Fällen nicht nachvollziehbar und nicht öffentlich abläuft. Ob Daten exakt sind, lässt sich schwer sagen. Auch der Weg zu Gewinnung von Daten ist selten beschrieben, wie es zum Beispiel bei wissenschaftlichen Arbeiten üblich ist.

Persönliche Daten können anonymisiert oder personalisiert gesammelt werden. Darüber hinaus werden sie gehandelt, kombiniert und analysiert. Ohne Analyse sind grosse Datenmengen weitestgehend wertlos. Wertvoll werden Daten erst durch Data Mining, was man auf Deutsch vielleicht übersetzen könnte mit «Graben in einem grossen Datenberg». Einen Wert hat das für Marktforschung, Medizin, Versicherungen und Regierungen, die daraus Wissen ableiten. Analysiert werden Daten auch zu wissenschaftlichen und demografischen Zwecken.

Voraussagen können grossen Nutzwert haben. Sogenannte Prediktive Apps werden zum Beispiel von der Polizei genutzt, um die Wahrscheinlichkeit von Einbrüchen in bestimmten Gegenden vorherzusagen. Andere Nutzungsmöglichkeiten sind weniger angenehm. So könne etwa eine App anhand normaler Nutzerdaten aus dem Büroalltag prognostizieren, wann ein Angestellter kündigen werde, erklärte Saudi Wolde-Mikael.

Dass so etwas zu weit gehe, darin waren sich alle Teilnehmer einig. Egal, ob es um polizeiliche Anwendungen oder um Krankenversicherungen geht: unter Generalverdacht gestellt werden gehe gar nicht. Entscheidend sei, wie mit den Daten umgegangen werde.

Welchen Einfluss hat der Einzelne?

Können wir darauf überhaupt Einfluss nehmen? Und wenn ja, wie? Dieser Frage wollten Felix Heinricy und Saudi Wolde-Mikael nachgehen. Protonet betreibt derzeit ein Crowdsourcing zum Thema Big Data und richtete die offene Frage ans Publikum: Wie bekommen wir die Kontrolle über unsere Daten zurück und wie könnte der Umgang mit Big Data in Zukunft aussehen?

Man könnte Unternehmen zwingen, Nutzern Einsicht zu gewähren, welche Daten über sie gespeichert werden, schlug jemand vor. Eine Teilnehmerin wünschte sich eine Art Tracking-App, die anzeigt, was bei jedem Mausklick über sie gespeichert wird. Interessieren würde sie auch ihr digitaler Fussabdruck: Sie möchte wissen, welche Daten sie im Laufe des Tages wo hinterlässt.

Gesetze für den Umgang mit Daten, fand jemand, brächten seiner Ansicht nach wenig. Genauso wenig wie Sicherheitseinschränkungen. Applikationen beispielsweise, die ungefragt Bild- und Tonaufnahmen machen, könne man verbieten, die Hürden für Datengewinnung erhöhen, aber «solange wir das nicht auf einer sozialen Ebene regeln, ist das nur ein weiteres Hindernis, das irgendwann umgangen werden wird». Gesetze, wenn es sie denn gäbe, müssten zudem weltweit gelten.

Kann man überhaupt nachhaltig mit Daten umgehen? Die Teilnehmer suchten eine Definition von «Datenmissbrauch». Und stellten fest: Eine Ethik für den Internetverkehr gibt es nicht. Dabei wäre genau die dringend nötig. Eigentlich, so der Schluss, bräuchte man eine Art «Internet-Charta», ein Regelwerk, an das sich freiwillig alle halten.

Zu guter Letzt: Protonet stellt sein Produkt vor

Es tat zwar nichts zur Diskussion, danach wurde er aber doch noch vorgestellt: der etwa 20 Zentimeter grosse sechseckige Server «Maya», der von Protonet produziert wird. Das sei zwar Technik mit Technik bekämpfen, gaben Felix Heinricy und Saudi Wolde-Mikael zu, sei aber ein erster Schritt dazu, die Hoheit über die eigenen Daten zurückzugewinnen. Vor allem für diejenigen, die weder Zeit noch Lust, geschweige denn das Know-how haben, einen eigenen Server zu betreuen.

Die kleine orange Box, die es in verschiedenen Modellen gibt, enthält die Shareworking-Software «Soul». Sie erlaubt es kleinen Unternehmen, in einem Shared Working Space zu arbeiten, ohne die Daten auf einem Cloud-Server ablegen zu müssen. Die Box lässt sich im eigenen Büro aufstellen. Die Kommunikation ist verschlüsselt, einloggen kann man sich per WLAN oder von jedem Webinterface aus.

«Maya» wird weitgehend in Hamburg hergestellt und kommt gut an. Die kleine Firma hat nicht nur mit Crowdfunding grossen Erfolg, sondern hat auch Zahl ihrer Angestellten im vergangenen Jahr fast vervierfacht. Wem das grelle Orange der Box übrigens vage bekannt vorkommt: Lackiert wird sie in einer Harley-Davidson-Werkstatt um die Ecke, verrieten die Protonet-Vertreter.