Miranda July führt uns in ihrem ersten Roman «Der erste fiese Typ» da hin, wo wir eigentlich nicht hinwollen: Tief in uns hinein.

Es gibt Dinge, die macht man nur, wenn man sich absolut alleine wähnt. Man zieht sich zurück, man schliesst die Tür, vielleicht dreht man sogar den Schlüssel, und dann tut man, was niemand anderer sehen soll. Das kann irgendwas sein: drei gefrorene Marsriegel aufs Mal essen, alle Kleider aus dem Schrank reissen und ein Nest bauen, mit irren Augen Luftschlagzeug spielen, kleine Tiere quälen oder ganz nahe an den Spiegel stehen und eine halbe Stunde lang Poren betrachten. Etwas, das einem ganz alleine gehört, man behält es für sich und so muss es auch bleiben.

Nicht wenn Miranda July ins Spiel kommt. Miranda July ist die Person, die den Schlüssel findet, sich reinschleicht und ein Foto macht. Nein, ein Selfie. Ganz genau, mit dir, während du in deinem Spiegel deine uninteressanten Poren betrachtest. Dann geht sie wieder. Und ein paar Monate später kommt ein irritierendes Buch heraus, dass deines und alle geheimen Leben der Menschen bündelt, nicht eins zu eins – die Poren sind nun wirklich nicht so spannend –, aber so, dass du dich wiedererkennst. Das wars, sie hat dich ertappt.

Das Buch zu diesem Gefühl ist seit knapp einer Woche auf Deutsch im Handel: «The First Bad Man», zu Deutsch «Der erste fiese Typ» (der Artikel zu jämmerlich übersetzten Titeln kommt dann ein andermal). Eine Geschichte, die so fantastisch und eklig und quälend intim ist, dass man von Zeit zu Zeit vom Buch wegschauen muss, nur um sich zu vergewissern, dass July nicht doch irgendwo im Kleidernest lauert.

Verklemmte Jungfer trifft auf widerliche Sexbombe

Was alles auf den 330 Seiten von «Der erste fiese Typ» passiert, ist nicht ganz einfach zu erklären: Es geht um Cheryl, eine Frau mittleren Alters, mittlerer Schönheit und mittlerer Lebenslust, die ihre Tage damit verbringt, für einen Mann zu schwärmen, der sie offensichtlich nicht will. So weit, so klassisch. Der Mann aber will sie eben doch, nur nicht als Geliebte, sondern als Richterin über seine Beziehung mit einer Minderjährigen aus dem Kraniosakral-Kurs, mit der er sich einlassen will, während er Cheryl mit SMS über die jeweiligen Stufen ihrer Annäherung informiert («Ich soll dir sagen, dass ich sie durch ihre Jeans gerubbelt habe.»/«Sie hatte ein oder zwei Minuten mein steifes Glied in der Hand, weiter nichts. Keine Bewegung.»).

von Miranda July: «Der erste fiese Typ», Kiepenheuer & Witsch, 2015, 336 Seiten.

Cheryl ist unglücklich, sie organisiert den ohnehin schon pedantisch gehaltenen Haushalt, kultiviert ihren Kloss im Hals, gibt sich kleinen neurotischen Auswüchsen hin. Und dann kommt plötzlich Clee, die junge heisse Tochter von Cheryls Chef, die vorübergehend bei ihr einzieht und zwischen gebrauchter Unterwäsche und leeren Verpackungen von Fertiggerichten auf dem Sofa liegt, fernsieht und ihren Fusspilz wuchern lässt. Es ist eine grausame Kombination – die hysterisch verklemmte Jungfer mit der widerlichen Sexbombe, die es darauf angelegt hat, sie systematisch fertigzumachen.

Erwachsenenspiele

Die Beziehung entspannt sich erst, als Clee und Cheryl anfangen, sich in einer Art erotischer Gewaltchoreografie zu verhauen. «Erwachsenenspiele» nennt Cheryl diese, und spätestens hier wird einem bewusst, dass Miranda Julys Roman eben doch ganz tief gräbt:

«Wie sahen die Spiele anderer Leute aus? Vielleicht gab es ein paar Mütter und Väter, die so taten, als wären sie die Kinder ihrer Kinder, und alles durcheinanderbrachten. Oder vielleicht wurde die eine oder andere Witwe ihr eigener verstorbener Ehemann und verlangte Vergeltung. Das alles war sehr persönlich; kein Spiel ergab für irgendjemanden sonst einen Sinn.»

Es ist wie bei einem Flashmob ohne Mob: Ständig passiert irgendwas, was auf den ersten Blick ganz normal scheint, sich bei zweitem Hinsehen jedoch als seltsames Spiel entpuppt, das uns die absurden Strukturen vorzeigt, mit denen wir unsere Wirklichkeit ausstatten. Es ist unheimlich und es ist brillant. Es ist Miranda July.

Miranda Who?

Wer Miranda July kennenlernen will, aber nicht über die nötigen Kontakte verfügt, der holt sich am besten die «Du»-Ausgabe vom November 2011. Hier wird die Künstlerin so angegangen, wie sie es selber tun würde: Aus ganz verschiedenen Richtungen. Zum Beispiel über Geschenke, die sie über die Jahre hinweg ihren Freunden gemacht hat. Darunter ein altes Puppennachthemd mit bedruckten Knöpfen oder ein Umhängekarton in der Form eines BHs, der wahlweise als Augenbinde oder Fliege gebraucht werden kann und auf dem «WHO CARES» steht.

Geschenke, wie man sie in der Schulzeit von der bastelwütigen, immerkreativen Freundin bekommen hat, die die besten Aufsätze schrieb und immer im Pyjama in die Schule kam, weil, tja eben, who cares. Und die irgendwann aufhörte mit den Basteleien, vielleicht, weil sie es kindisch fand oder weil das Internet erfunden wurde, auf jeden Fall war es schade und heute findet man noch ab und zu was von ihr und denkt: Wenn es doch bloss noch solche Menschen gäbe.

Vom Riot Grrrl zur Filmberühmtheit

Es gibt sie noch, und eine davon ist Miranda July. 1974 in Vermont geboren, die Eltern Schriftsteller mit einem Verlag für Bücher über Spiritualität, Kampfkunst und alternative Heilkunde. Mit 16 wird July die Brieffreundin eines inhaftierten Mörders und macht daraus ein Theaterstück, das sie in einem Punkschuppen in Berkeley aufführt. Dann zieht sie nach Portland, färbt sich einen blonden Afro, wird Riot Grrrl und Mitglied bei einer Queercore-Band. 2005 trifft sie an einer Party den Filmemacher Mike Mills. Sie trägt ein gelbes Kleid, er verliebt sich sofort in sie. Im selben Jahr wird sie für ihren ersten Langspielfilm «Me and You and Everyone We Know» in Cannes mit der Caméra d’Or ausgezeichnet, zwei Jahre später erhält sie für ihre Kurzgeschichtensammlung «No One Belongs Here More Than You» den prestigeträchtigen Frank O’Connor Prize.

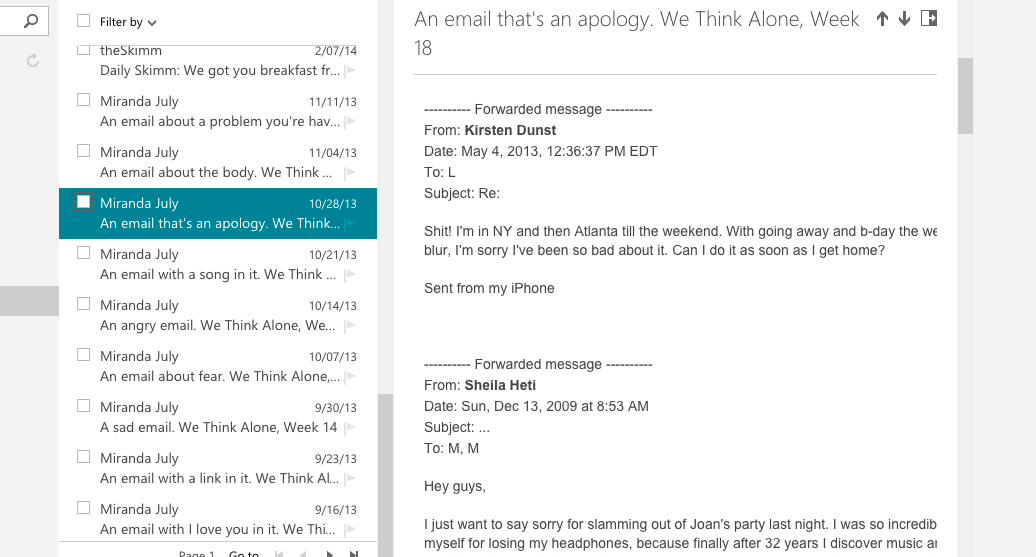

Dazwischen türmen sich Projekte, auf die man gerne selber gekommen wäre: «We Think Alone», ein E-Mail-Projekt, für das Miranda July ihre berühmten Freunde bat, ihr einmal pro Woche zu einem bestimmten Thema eine ihrer E-Mails weiterzuleiten, damit sie diese in einem Newsletter um die Welt schicken konnte (hier erfuhr ich, dass man von Kirsten Dunst nicht mehr als zwei Sätze und von Lena Dunham nicht weniger als zwei Seiten pro E-Mail erwarten darf. Ich war nicht überrascht.)

Oder das autobiografische Buch «It Chooses You», in dem Miranda July Menschen besucht, die sie in den Kleinanzeigen des Gratismagazins PennySaver fand. Oder gerade kürzlich die App «Somebody», mit der man SMS nicht mehr digital sondern quasi-analog verschickt.

Julys Arbeiten sind immer ganz nah am Menschen und stets von einer verzaubernden Verschrobenheit. Sie ist ein Schwamm, der die Welt um sich herum aufsaugt. Nicht mit der selbstgefälligen Aufdringlichkeit einer Lena Dunham (mit der July – of course – super befreundet ist), sondern zurückhaltend, beinahe schüchtern. So sieht sie auch aus: Immer etwas erschrocken, als wäre sie in einem fremden Bett eingeschlafen und gerade erst aufgewacht. Sie ist gross, sehr gross, flachbrüstig, mit lockigen Haaren, aber nicht Oma-lockig, oder wenn, dann ironisch. Sie sieht gut aus, auch dann, wenn sie sowas Albernes wie eine gekreppte Schürze um den Hals trägt und Anti-Prokrastinations-Tipps gibt:

«Jaja, alles grandios poetisch und wundervoll, aber im Endeffekt auch einfach grandios white middle class crap nobody needs», meinte kürzlich eine Freundin von mir. Ich dachte an all die Facebook- und Instagram-Leben, die wir führen, alle grell und überzeichnet und crap nobody needs. Ich fragte sie nach ihrem geheimen Leben. Sie guckte verwirrt. Ich lachte still in mich hinein.

Die britische Schriftstellerin Jeanette Winterson hat einmal gesagt: Wir schauen auf Kunst, weil wir nicht gut im Schauen sind. Sie gibt uns eine Schablone, die wir auf unsere schlecht gezeichnete Kopie der Welt legen können, und dann – «Life goes into sharp focus» – wird das Leben scharfgestellt. Eine schöne Vorstellung: Miranda July stiehlt sich in unsere geheimen Zimmer – und als Gegenzug stellt sie uns das Leben scharf. Ein fairer Deal.