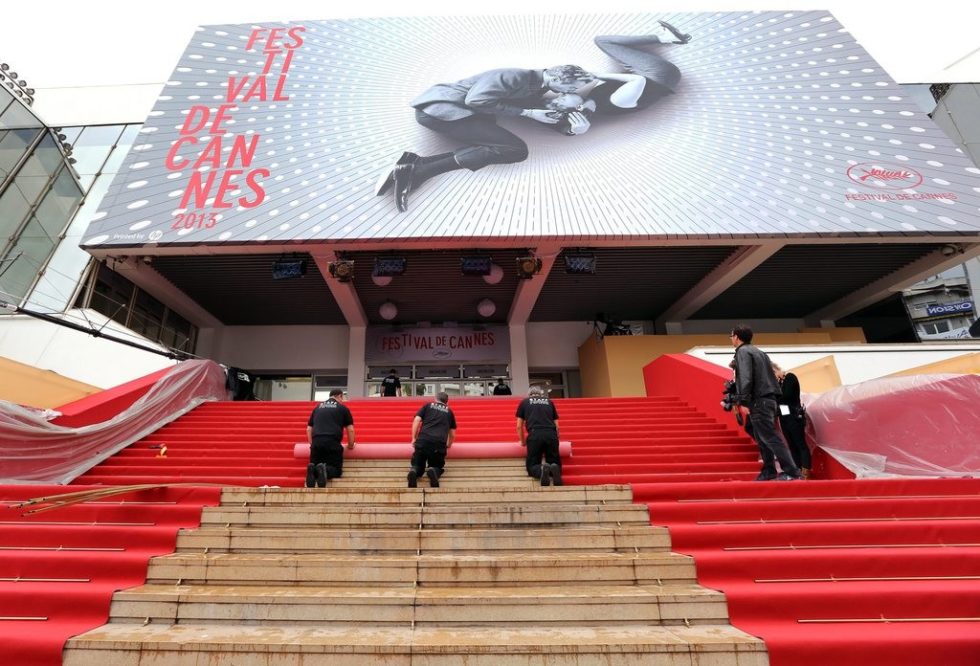

Baz Luhrmans «The Great Gatsby» eröffnete am Mittwoch das Filmfestival in Cannes. Die interessanteren Filme werden aber in den folgenden Tagen erst folgen.

Das Drehbuch des wichtigsten Filmfestivals der Welt war lange geschrieben, als am Mittwoch mit der Premiere des Eröffnungsfilms die erste Klappe fiel. Allein die Besetzung der Jury garantiert auch dann noch das alltägliche Blitzlichtgewitter, wenn der «grosse Gatsby» Leonardo DiCaprio längst verschwunden sein wird und vielleicht «nur» der Beitrag aus den Niederlanden läuft, Alex van Wermerdams finsteres und glamour-fernes Vorstadtdrama «Borgman».

Mit so prominenten Juroren wie Nicole Kidman, Christoph Waltz und Daniel Auteuil dürften sich die Fotografen stets bestens beschäftigt fühlen. Doch kein Star am roten Teppich wird mehr Aufmerksamkeit erregen als der 66-jährige Regisseur und Produzent, der die Jury leitet. Wieder einmal hat Cannes die Nase vorn, wo es erstmals gelungen ist, Steven Spielberg, den König des kunstvollen Unterhaltungsfilms, für ein solches Amt zu gewinnen. Dieser Besetzungscoup sagt mehr über den Rang des 20 Millionen Euro teuren Filmfestivals, als es die beste Programmierung könnte.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang hatte Festival-Präsident Gilles Jacob (82) den Vielfilmer umworben. Und verstand dann doch sofort die verschlüsselte Kurznachricht auf seinem Handydisplay: «E.T., ruf doch mal zu Hause an.»

Literarische Adaptionen

Mit Baz Luhrmanns «großem Gatsby» (zur Filmkritik) machte ein moderner Literaturklassiker den Auftakt, weitere Literaturschätze folgen in Neuverfilmungen. Heinrich von Kleists Novelle «Michael Kohlhaas» wird in der Adaption des Franzosen Arnaud de Pallières nach Frankreichs transportiert. Dennoch muss man nur die Besetzungsliste studieren, um eine Affinität zum deutschsprachigen Autorenfilm der Siebziger Jahre auszumachen: Neben Bruno Ganz ist auch «Blechtrommler» David Bennent mit dabei. Die Hauptrolle spielt der vielseitige Däne Mads Mikkelsen.

Auch der wohl prominenteste Filmkünstler im Aufgebot, der Pole Roman Polanski, hat sich einer klassischen Vorlage angenommen. Seine Verfilmung von Leopold von Sacher-Masochs vielzitierter Geschichte einer sexuellen Unterwerfung, «Venus im Pelz», dürfte den Zeitgeist perfekt treffen – als Einladung, «50 Shades of Grey» einmal aus der Hand zu legen. Allerdings nimmt Polanski das Werk, das dem Masochismus seinen Namen gab, von der heiteren Seite und hält sich an den gleichnamigen Broadway-Erfolg des Dramatikers David Ives. Darin lamentiert ein Regisseur (Mathieu Amalric) darüber, keine adäquate weibliche Hauptdarstellerin für den Stoff zu finden, bis unversehens eine mehr als vollkommene Reinkarnation der berühmten Domina zur Tür herein platzt, gespielt von Emmanuelle Seigner. Diesen Trumpf hebt sich Cannes für seinen Schlusstag am übernächsten Samstag auf.

Auch der wohl prominenteste Filmkünstler im Aufgebot, der Pole Roman Polanski, hat sich einer klassischen Vorlage angenommen.

Seit seiner fabelhaften Theateradaption «Der Gott des Gemetzels» ist Polanski die erste Wahl für filmische Kammerspiele, deren Minimalismus er wie niemand sonst zu spektakulärem Format verhelfen kann. Bescheiden geben sich auch die Coen-Brüder, auf deren Musikerdrama «Inside Llewin Davis» man sich besonders freuen kann: Schon oft erwiesen sich die Filmemacher in ihren Soundtracks als Kenner der amerikanischen Folk-Musik. Erste Schwarzweiß-Bilder führen in ein stilecht nachempfundenes Greenwich Village der frühen Sechziger.

Und noch ein weiterer Amerikaner im Wettbewerb widmet sich einer vergangenen Musikkultur: Steven Soderbergh, der sich während der Berlinale ja schon spektakulär von der großen Leinwand verabschiedete, reicht noch sein Fernseh-Biopic über den fabulösen Glamour-Pianisten Liberace hinterher.

Sonnenbrillen mit 3D-Effekt

Auch wenn «Behind the Candelabra» für den Bildschirm entstand, machte das Werk schon die Besetzung für das weltgrößte Filmfestival unwiderstehlich: Kein Geringerer als Michael Douglas greift in der Hauptrolle in die Tasten, Matt Damon gibt den weit jüngeren Geliebten. Aber war nicht schon der Auftakt, Baz Luhrmanns pompöse Version des «grossen Gatsby», gleichsam die Liberace-Version eines Klassikers? Im Drehbuch von Cannes aber hatte auch sie ihren Platz: Als erste Verfilmung anspruchsvoller Literatur, zur der am Eingang Sonnenbrillen gereicht wurden. Angeblich für den 3D-Effekt.

Man fühlt sich wie auf einem Shopping-Trip mit Michael Jackson. Ein Dokumentarfilmer begleitete den Star einmal in einen Luxus-Trödelladen. Als der Verkäufer eine gewaltige, neobarocke Vase offeriert, wehrt Jackson dankend ab. «Nein, davon haben wir schon zwei.» Baz Luhrmann nähme sie wohl auch noch.

Wir erwarteten die lauten und wilden, die «Roaring Twenties» und bekamen von Anfang an die volle Portion.

Natürlich erwarteten wir nicht jene Zwanziger Jahre, in denen am Weimarer Bauhaus das Credo «Weniger ist mehr» ausgegeben wurde. Wir erwarteten die lauten und wilden, die «Roaring Twenties» und bekamen von Anfang an die volle Portion – noch lange vor dem dramatisch verzögerten Auftritt der von Leonardo DiCaprio gespielten Titelfigur. Da erkunden wir noch mit dem Autor Nick Carraway (Tobey Maguire), dessen Erzählstimme uns durch die folgenden zwei Stunden und 23 Minuten begleiten wird, das tosende New York der Wall Street Banker und Bootleger.

Die Straßen sind voll, aber die «Speakeasies», in denen der verbotene Fusel fliesst, platzen aus allen Nähten. Kaum ein Jazz- und Charleston-Klassiker wird nicht angespielt – inklusive Louis Armstrongs Aufnahme des «Saint Louis Blues». Dann öffnen sich die Tore zur exzentrischen Villa des mysteriösen Millionärs Gatsby auf Long Island, der jedes Wochenende sündhaft teure Partys schmeisst. Auch wenn die Architektur aus dem Computer kommen mag, sind die Räume doch bis in die weitesten Fluchten bevölkert, es sind immer noch die schrill-farbigen Kostüme der Zwanziger Jahre – aber von Breughel gemalt.

Unsichtbare Lana del Rey

In die Musik mischen freilich jetzt die dumpfe Techno-Beats. Und die laszive Altstimme Lana del Reys, die leider unsichtbar bleibt, obwohl wir jemanden am Flügel sitzen sehen, der ihren Gesang begleitet. Und während der neugierige Erzähler noch immer nach dem Mann sucht, der ihm als einzigem eine namentlich ausgestellte Einladung geschickt hat, fragen wir uns, welcher Hit eigentlich noch fehlt, der gross genug wäre, seinen Auftritt zu begleiten. Aber dann tönt es schon: Das Crescendo von Gershwins «Rhapsody in Blue».

Alles bunt an Luhrmanns Film, nur DiCaprio wirkt seltsam farblos, fast als wollte er sich all dem Spuk, der um ihn tobt, durch «underplaying» widersetzen, wie die Amerikaner diese von Marlon Brando oder Robert De Niro perfektionierte Methode nennen. Aber war nicht Fitzgeralds auf das Wesentliche reduzierte Sprache der schönste Ausdruck dieser Askese.

Schon zum fünften Mal scheitert Hollywood an seinem Roman – und merkt gar nicht, dass Gatsby längst in der Nachbarkunst des Fernsehens seine Auferstehung feiert. Schon in der sechsten Staffel verfolgt Amerika da die Erfolgsgeschichte eines ebenso rätselhaften wie stilbewussten Aufsteigers mit rätselhaften Verhältnissen. Einem wahren «Mad Man», dem grossen Don Draper.