Der Comic-Reporter Joe Sacco geht für seine Geschichten dorthin, wo es wehtut: in Kriegs- und Krisengebiete weit weg vom Zeichentisch. Die Erlebnisse gehen ihm so nahe, dass er fast aufgehört hätte.

«Sie werden zurzeit gleich mit zwei Ausstellungen hier in der Schweiz geehrt. Happy?» Der Moderator schaut erwartungsvoll zum schmächtigen Mann mit Brille, der am anderen Ende des Podiumstisches sitzt. Joe Sacco blinzelt. «Natürlich. So muss es sein. Endlich haben es die Leute begriffen. Ich sollte von einem Elefanten durch die Strassen getragen werden.» Er lacht.

Okay, dieses Gespräch wird eine angenehme Sache werden.

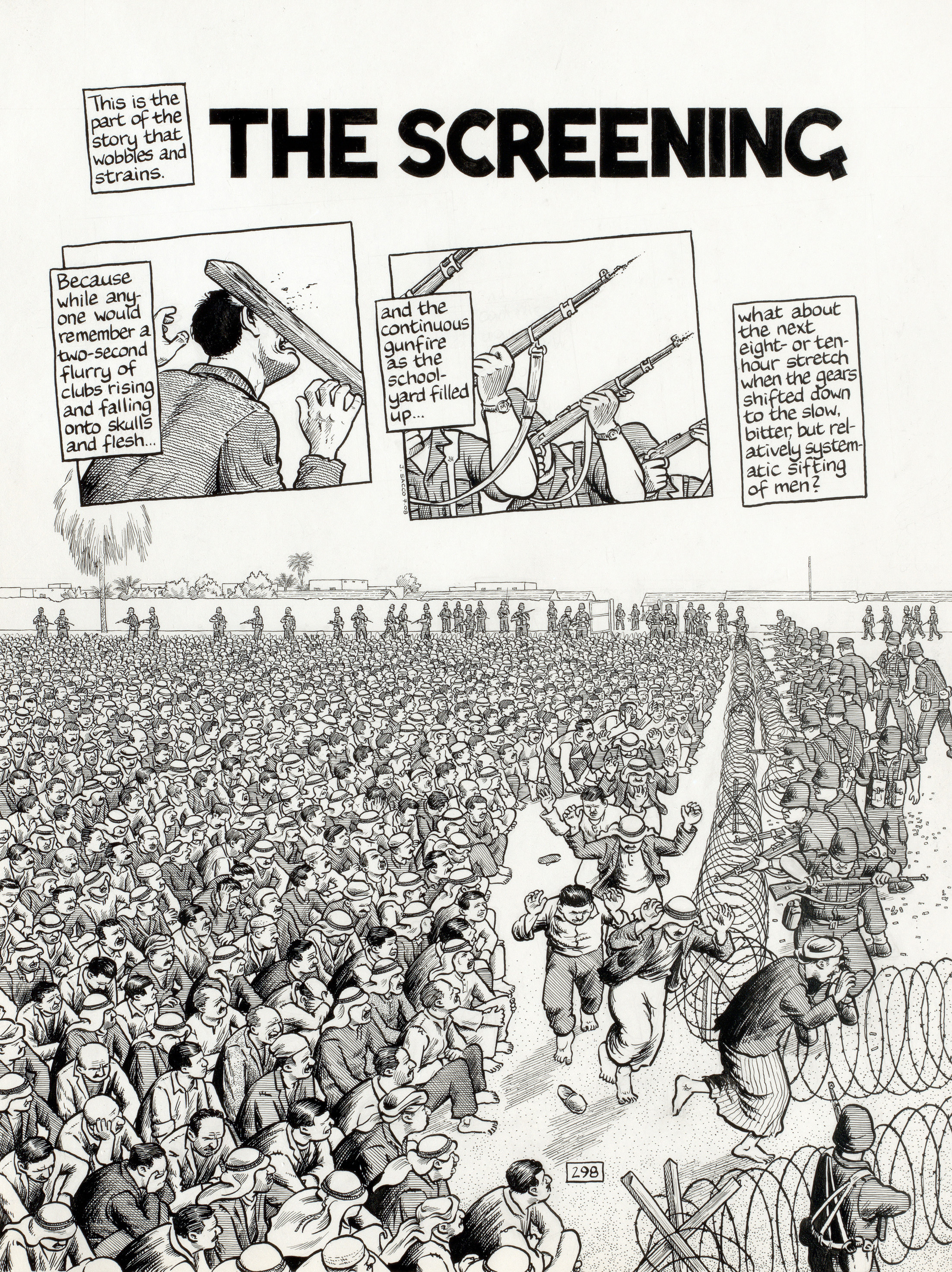

Dabei könnte es auch ganz anders sein: Joe Sacco wagt sich für seine gezeichneten Reportagen in Ecken der Welt, in die sich die meisten seiner Kollegen kaum je begeben würden. Seine Geschichten spielen in Gaza, Palästina oder Bosnien und handeln von tragischen Schicksalen, von blutigen Tragödien und dunklen Machenschaften. Sie zeigen eine gezeichnete Welt, die durch Saccos geschickte Art, Comic und Journalismus zu verbinden, oftmals realer scheint als jene, die man täglich von den grossen Medienhäusern vorgesetzt bekommt.

Der gebürtige Maltese und ausgebildete Journalist verbindet Zeichnung und Text zu faszinierenden persönlichen Berichten, die – so würde man meinen – aus dem Stift eines ernsteren Erzählers stammen.

Doch nix da: Das Vorurteil des bitteren, vom Schicksal gezeichneten Journalisten bewahrheitet sich nicht. Joe Sacco hat ein sonniges Gemüt. Einen Tag nach besagtem Podium am Luzerner Comicfestival Fumetto treffen wir ihn im Cartoonmuseum, wo noch für kurze Zeit «Joe Sacco. Comics Journalist» läuft. Der Zeichner schlendert gutgelaunt mit seiner Freundin durch die Ausstellung und setzt sich kurz darauf mit uns ins kleine Büro im Dachzimmer des Museums. Kurz Sprudelwasser eingeschenkt und los gehts – mit dem nächsten Vorurteil.

Joe Sacco, Sie sehen ganz anders aus als erwartet.

So? Was haben Sie denn erwartet?

Na, einen Mann wie Sie ihn in Ihren Comics zeichnen: gross, schmächtig, wulstige Lippen, dicke Brillengläser…

Ach so (lacht). Ich zeichne mich eben so, wie ich mich fühle, nicht wie ich aussehe.

Joe Sacco tritt in seinen Comics selbst als Akteur auf und macht dadurch den Recherchevorgang transparent. (Bild: Cartoonmuseum Basel)

Wie fühlen Sie sich denn?

Wie ein etwas trotteliger Aussenseiter. Ein Fremder in einem fremden Land. Aber ganz ehrlich: Ich habe mich in meinen Geschichten nie sonderlich um meinen Charakter gekümmert. Das hat sich einfach so ergeben. Viele Jahre später fragte mich jemand: «Wieso zeichnest du dich eigentlich immer gleich?» Und ich wusste keine Antwort. Ich hatte nie darüber nachgedacht.

Das ist merkwürdig. Alle anderen Gesichter in Ihren Geschichten sind immer sehr präzise, jedes ist einzigartig.

Die sind letztlich auch wichtiger für die Geschichte.

Und trotzdem ist Joe Sacco in Ihren Comics omnipräsent. Alle, denen wir erzählt haben, dass wir Sie zum Gespräch treffen, meinten: Ist das nicht der, der immer in seinen Geschichten rumsteht?

Ich komme aus dem amerikanischen Comic, der eine grosse autobiografische Tradition hat. Als ich dann für «Palästina» zum ersten Mal in den Nahen Osten reiste, war für mich klar, dass die Geschichte von meinen Eindrücken handeln würde. Es geschah ganz natürlich. Und es hatte einen grossen Vorteil: Meine Zeichnungen sind dadurch offen subjektiv.

Wie meinen Sie das?

Meine Absicht war eine journalistische. Ich wollte Menschen treffen, Gespräche führen und eine Geschichte erzählen über die Sicht der Palästinenser auf den Nahostkonflikt. Im Studium hatte ich gelernt, dass Journalismus immer objektiv sein müsse. Das halte ich heute für einen totalen Schwachsinn. Journalismus ist nie objektiv, er tut nur manchmal so. Nehmen wir die Fotografie: Sie sehen auf einem Bild ein weinendes Kind in der Wüste. Dann denken Sie sofort, «Oh nein, dieses arme Kind sitzt ganz alleine in der Hitze.» Wenn die Kamera jedoch etwas weiter nach rechts schwenken würde, sähen Sie die Mutter des Kindes, die gerade Wasser aus einem Brunnen schöpft. Mit solchen Bildausschnitten kann man eine Geschichte bewusst steuern, und ihre Aussage beeinflussen. Bei einer Zeichnung gibt es diesen Moment der Manipulation auch, nur ist viel klarer, dass der Zeichner den Ausschnitt und die Art und Weise, wie die Situation dargestellt ist, bewusst so gewählt, ja selbst geschaffen hat. Die Leser sehen die Geschichte durch meine Brillengläser.

Die Theorien?

Dass man sich als Künstler erklären muss. Ich zeichne jeden Tag, die Mysterien sind da, aber ich mache mir keine grossen Gedanken darüber. Plötzlich kommt jemand und stellt diese Fragen und es ist so, als würde man die Mysterien in Beton giessen.

Was für eine schöne Aussage, das gehört sofort zitiert!

(Lacht) Tun Sie das. Aber mal ehrlich: All diese Künstler, die das Gefühl haben, sich möglichst bedeutungsschwer über ihre Arbeit äussern zu müssen. Das ist doch einfach nur lächerlich. Diese Gedanken und Gefühle sind da und sie sind spürbar. Wieso sollte man sie festnageln wollen?

Aber ist das nicht genau die Aufgabe des Journalisten? Dinge festzunageln?

Klar, ich bin ja auch Journalist und kann das Interesse nachvollziehen. Als Künstler finde ich solche Situationen aber unangenehm.

Saccos Zeichnungen sind stimmungsvoll und von eindrücklichem Detailreichtum, dadurch sind sie eindringlicher, als es jede Fotografie sein könnte. (Bild: Cartoonmuseum Basel)

Apropos unangenehm: Sie sind oft lange Zeit im Feld und bekommen schreckliche Geschichten mit. Dann gehen Sie nach Hause und durchleben diese Geschichten ein zweites Mal, indem Sie sie aufzeichnen. Wie gehen Sie mit dieser zweifachen Last um?

Es gibt zwei Perspektiven: In der Recherchephase bin ich der Journalist, der mit einer fast kaltherzigen Präzision an Geschichten rangeht und sich das Material für seine Story holt. Ich höre schlimme Dinge, klar, aber danach drehe ich mich zum Übersetzer um und frage, «Ok, was ist jetzt an der Reihe?» Zuhause am Zeichentisch durchlebe ich dann das genaue Gegenteil: Ich muss mich in diese Personen hineinversetzen und nachvollziehen, wie sie die Situation erlebt hat, wie ein Schauspieler. Das kann richtig schmerzhaft sein.

Kommt man einer Geschichte näher, indem man sie aufzeichnet?

Zeichnen ist ein intimer Akt. Manchmal traue ich mich kaum an den Zeichentisch, weil ich einfach keine Lust habe, an die grausamen Dinge denken zu müssen, die mir diese Menschen erzählt haben. Beim Recherchieren gehe ich aber nicht so nahe an die schrecklichen Dinge ran, wie zum Beispiel Fotografen. Wenn in einem Krankenhaus ein Mensch mit zerfetzten Beinen liegt, bleibe ich lieber im Nebenraum. Solche Dinge würden mir zu nahe gehen.

Nie ans Aufhören gedacht?

Natürlich. Aber ich liebe den Journalismus zu sehr. Es ist eine grossartige Arbeit. Ich habe einfach gemerkt, dass ich daneben noch andere Sachen machen muss. Zum Beispiel Satire wie in «Bumf», meinem neuesten Buch.

Eine bitterböse Abrechnung mit dem amerikanischen Mediensystem.

Genau. Meine Arbeit basiert zwar immer auf meiner Wut auf die Welt. «Bumf» aber ist richtig wütend, purer gezeichneter Zorn. Und weil es Satire ist, konnte ich meinem ganzen Groll Luft machen. Mit Journalismus muss man vorsichtig sein, bei Satire aber darf man alles. Das ist ungeheuer befreiend. In Zukunft brauche ich also wohl eine gesunde Mischung zwischen Satire und Journalismus. Das wäre optimal.

_

Joe Sacco ist am Dienstag, 19. April, um 19 Uhr im Literaturhaus Basel zu Gast. Die Ausstellung «Joe Sacco. Comics Journalist» im Cartoonmuseum läuft noch bis 24. April.