Die Umsetzung der Energie-Wende stellt die Schweiz auf die Probe. Akzeptieren wir massive Eingriffe in die Landschaft für sauberen Strom?

Früher wurde er noch belächelt. Damals, als die Atomlobby allmächtig war und die Politiker, Experten, Behörden und Journalisten gleich reihenweise kaufte.

Es war: Einer gegen alle.

So zumindest sieht er es selbst, Rudolf Rechsteiner, der Standhafte, der Visionär. «Manchmal war es schon etwas einsam», sagt der ehemalige SP-Nationalrat über die alte Zeit. Dann flog am 11. März 2011 das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi in die Luft und nichts mehr war im Energiebereich wie zuvor.

Seither wird Rechsteiner von niemandem mehr belächelt, wenn er – wie so oft – über die Gefahren der AKW und das immense Potenzial von Wind- und Solarkraft redet. Und seine vielen Aussagen mit fast noch mehr Karten, Säulen- und Balkendiagrammen unterlegt.

Auf der Seite der Sieger

«Endlich bin ich auf der Seite der Sieger», sagt Rechsteiner. Auf der Seite jener, die seit Fukushima die «Energiewende» vorantreiben. Am 25. Mai 2011, nur wenige Wochen nach der Katastrophe, verkündete der Bundesrat den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie. Inzwischen hat Energieministerin Doris Leuthard (CVP) die Ziele der neuen Energiepolitik vorgestellt. Am wichtigsten sind ihr Energiesparmassnahmen und die Förderung erneuerbarer Energien.

Noch ist die Atomlobby aber nicht ganz geschlagen. Dafür war sie zu mächtig. Und dafür hat sie noch immer zu viel Einfluss. Davon ist Rechsteiner überzeugt. Darum will er jetzt wieder zurück in die Politik. Weiterkämpfen. Nicht mehr in Bern als Nationalrat, sondern in Basel als Grossrat. «Wir müssen dafür sorgen, dass die AKW möglichst bald vom Netz gehen. Die alten Kisten dürfen uns nicht noch länger bedrohen», sagt er. Basel müsse die Kraftwerkbetrieber mit Klagen eindecken, «den Risikoverursachern das Handwerk legen», wie er es nennt. Das ist jetzt seine Aufgabe.

Dabei bräuchte es ihn auch in Bundesbern, wo der Atomausstieg eigentlich beschlossen ist, die kostendeckenden Vergütungen für erneuerbare Energien aber noch immer viel zu spärlich fliessen. Derzeit sind rund 21 000 Projekte blockiert. Und die Warteliste wächst weiter, Tag für Tag. «Ganz offensichtlich wird das Potenzial der Sonne noch immer nicht erkannt», sagt Rechsteiner.

Diese Ignoranz ärgert ihn fast noch mehr als die «Käuflichkeit der Politiker, Experten und Medien». Darum redet er sich auch bei unserem Besuch bald einmal ins Feuer, nachdem er uns stolz seine Solaranlage, seine neue Isolation und seinen Pelletofen präsentiert hat. Dabei muss er sich nur ganz kurz ärgern, als die Sprache auf die Stadtbildkommission kommt, die ihm bei der Anordnung der Solarzellen reinreden wollte, obwohl die von der Strasse aus gar nicht zu sehen sind. Die Behörde gab erst nach, als Rechsteiner auch in diesem Fall mit einem Prozess drohte, notfalls bis vors Bundesgericht. Rechsteiner ist ein Getriebener, auch als Sieger.

Die Atomfreunde geben nicht auf

Ganz anders Hans Büttiker, ehemaliger Direktor der Elektra Birseck Münchenstein (EBM), seit wenigen Monaten im Ruhestand. Er war schon immer ein Freund der Kernkraft. Dank ihr hat seine Branche viel verdient und den Kunden dabei erst noch relativ günstigen Strom geliefert. Büttiker gehörte zu den Siegern. Bis zum Unfall in Fukushima. Jetzt ist er einer der vielen Verlierer. Den Atomausstieg hält er für falsch, den Entscheid für den Ausdruck einer allgemeinen Hysterie und doch auch: für endgültig. Büttiker sagt es – und zieht genüsslich an seiner «Mary Long». Warum sich ärgern? Schliesslich ist in Bern auch schon manch anderer Blödsinn beschlossen worden.

Entscheidend sei ohnehin die Umsetzung, sagt Büttiker. Und hier steht der Prozess «Energiewende» ganz am Anfang, noch redet man über Strategien, Szenarien und Theorien. Und schon heute ist absehbar, dass der Schritt von der Idee zur Umsetzung nicht ganz so einfach sein könnte, wie sich das die Promotoren eines AKW-Ausstiegs vorgestellt haben.

Nicht alle Atomfreunde sind derart entspannt wie Büttiker. Der ehemalige Ständerat und immer noch sehr aktive Atomlobbyist Rolf Schweiger redet beharrlich von einem «Nukleareinstieg», mit dem eine drohende Stromlücke geschlossen werden soll. Unterstützt wird er vom wiederbelebten Verein «Kettenreaktion», dessen Präsident Hans Rudolf Lutz, erster Direktor des AKW Mühleberg, die Energiewende bis «aufs Blut» bekämpfen will, wie er kürzlich der TagesWoche sagte.

Die grossen Widersprüche

Der Druck der wiedererstarkten Atomlobby ist aber nur eine – und überschaubare – Seite des Problems. Die Gegenseite kennt die Argumente der AKW-Freunde, sie hat sich jahrelang an ihnen abgearbeitet. Die wahren Schwierigkeiten der Energiewende liegen anderswo – bei der Umsetzung. Hier werden die Anspruchsgruppen und Ansprüche unübersichtlich. Der entspannte Hans Büttiker sieht darum schon weiteren Ärger auf das Land zukommen. Und grosse Probleme. «Weil die ganze Politik zu zögerlich ist, zu widersprüchlich auch», wie er sagt.

Beispiel erneuerbare Energien. Das Volk findet Wind, Sonne und Wasser zwar sympathisch – aber nur solange, bis die Projekte konkret werden und das Landschaftsbild verändern. Dann wehrt es sich. Nicht besser sind die Politiker, Behörden und Stromversorger. In den 26 Kantonen basteln sie am Jahrhundertprojekt der Energiewende, alle aber ein bisschen anders. Während die einen auf die heimische Produktion setzen wollen, hoffen die anderen auf Importe aus den wind- und sonnenreicheren Gebieten an der Nordseeküste beziehungsweise im Süden.

Ohne Gaskraft wird es schwierig

Beispiel Gaskraft. Wegen des CO2-Ausstosses ist die Technologie allgemein unbeliebt. Das schlägt sich auch im Gesetz nieder, welches verlangt, dass mindestens 50 Prozent des CO2-Ausstosses im Inland kompensiert werden müssen. Das wird teuer. Zu teuer für eine Anlage in der Schweiz. Ohne Gas wird die Energiewende aber noch schwieriger, als sie ohnehin schon ist. Denn vor allem in der Übergangszeit dürfte es ohne Gaskraft zu Engpässen und Blackouts kommen.

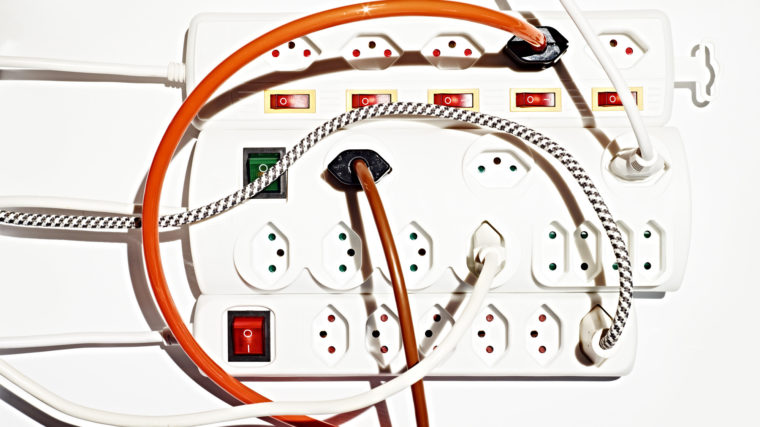

Beispiel Stromversorgung. Die Erneuerbaren brauchen zusätzliche Leitungen, da sie weniger kontinuierlich fliessen als Strom aus Atom-, Gas- und Kohlekraftwerken. Wenn der Himmel verhangen ist und auch kein Wind bläst, hängen die Freileitungen nutzlos in der Landschaft herum. Umso höhere Kapazitäten sind dafür bei Sonne, Wind und Wetter gefragt. In der Bevölkerung stösst ein Ausbau des Netzes aber auf Widerstand, wenn die Leitungen nicht in den Boden verbannt werden. Das wiederum ist den Betreibern zu teuer.

Dabei schien man schon vor einigen Jahren sehr viel weiter zu sein in der Energiepolitik. Gerade in der Nordwestschweiz, wo sich in den 1970er- und 1980er-Jahren eine ganze Region gegen den geplanten Bau des Atomkraftwerks Kaiseraugst wehrte. Mit Happenings, mit Demonstrationen und Besetzungen – und mit Erfolg. 1988 entschied das Parlament in Bern, das Projekt fallen zu lassen. Gross war die Erleichterung danach auch bei der Baselbieter Regierung, die dem Bundesrat in den Jahren zuvor mehrfach vorgeworfen hatte, die Angst der Bevölkerung vor der Atomtechnologie zu wenig ernst genommen zu haben. Sie selbst wollte es besser machen.

Pionierkanton Baselland – das war einmal

So präsentierte der Baselbieter Regierungsrat 1991 das schweizweit erste kantonale Energiegesetz, mit dem Alternativenergien gefördert werden und Energiesparen erleichtert werden sollte. Die darin formulierten Bestimmungen klingen heute wieder höchst modern: In den kommenden Jahren soll der Anteil der erneuerbaren Energien massiv erhöht werden, heisst es darin unter anderem. Es sind visionäre Bestimmungen, die von Behörden, den Stromversorgern und späteren Regierungen im Laufe der Jahre aber immer wieder anders ausgelegt und immer mehr verwässert wurden. Der früheren Baudirektorin Elsbeth Schneider (CVP) wurde von linken und grünen Politikern darum auch im Parlament der Vorwurf gemacht, den Titel der «Miss Solar» trotz einer Fotovoltaikanlage auf dem eigenen Hausdach nicht verdient zu haben.

Ebenso wenig eine «Miss» ist die amtierende Bau- und Umweltschutzdirektorin Sabine Pegoraro (FDP). Dafür bewegt sie sich im Bereich der Energie viel zu ungeschickt. Vor Kurzem präsentierte sie zwar immerhin eine Auswahlsendung an 15 möglichen Standorten für Windparks. Die Studien über deren Eignung hält sie unter Verschluss, wohl auch aus Angst vor Kritik, vor einer Neuinterpretation der Fakten und einer Umkehr der Ergebnisse.

Diese Heimlichtuerei schreckt die Naturschützer nun aber erst recht auf, die beim Auswahlverfahren übergangen worden sind. WWF, Pro Natura und die Stiftung Landschaftsschutz – ihnen allen passen ausgerechnet die windreichsten Standorte auf den Jurahöhen nicht, weil die sich im Bereich der Schutzzonen befinden. Vor wenigen Tagen hat die EVP-Politikerin Elisabeth Augstburger die Kritik mit einem Vorstoss auch ins Parlament getragen. «Ich bin zwar für erneuerbare Energien – aber eben auch für die Natur», sagt sie.

Erfolgreicher Kampf

Ähnlich hin- und hergerissen wie die Mittepolitikerin sind im Baselbiet auch die Grünen und die SP-Vertreter. Dieses Lavieren, dieses Zögern und dieser Widerstand kann gute Kompromisse ermöglichen oder Projekte verunmöglichen, die für die Energiewende wichtig wären – wie etwa den Ausbau des Kraftwerks Birsfelden und die damit verbundene Vertiefung des Rheins bis zur Wettsteinbrücke, die in den 1990er-Jahren von den Fischern vorerst verhindert worden ist. Für den Kraftwerksdirektor Sascha Jäger hat das Vorhaben nun aber wieder erste Priorität. Erfolgreich bekämpft wurde damals auch der Ausbau der Stromleitung von solothurnischen Flumenthal über den Passwang, Brislach ins Unterwerk Froloo bei Therwil sowie das Projekt einer neuen Verbindung vom Froloo durchs Hintere Leimental bis ins elsässische Sierentz. Gegen die neuen, wuchtigen Strommasten und die 380-Kilovolt-Leitung gingen Hunderte von Einsprachen ein. Der Bund gab vorerst nach.

Mit der Energiewende werden solche Projekte nun aber wieder interessant – interessanter denn je. Gut möglich also, dass es wegen neuer Leitungen bald an einigen Orten beträchtliche Spannungen geben wird, so wie jetzt schon im Laufental. Vogelschützer, Naturschützer und besonders Ruhebedürftige machen dort mobil gegen den Windpark auf dem Chall, ein Projekt, für das sich die Industriellen Werke Basel (IWB) noch nicht einmal definitiv entschieden haben. Der Beschluss fällt voraussichtlich Anfang 2013. «Für uns wird es wohl die Nagelprobe sein, ob ein solches Projekt in der Region überhaupt möglich ist», sagt IWB-Direktor David Thiel aber schon jetzt.

Das grosse Ziel ist in Gefahr

Dieser geballte Widerstand gegen alles und jedes ist eines der zentralen Probleme, die Büttiker angesprochen hat. Und ein weiterer Punkt, der Rechsteiner beschäftigt: «Die Energiewende wird die Landschaft verändern. Das müssen wir akzeptieren, sonst scheitert das Vorhaben», sagt er.

Es ist die Kernfrage der Energiewende: Wie soll man die Einschnitte in die Natur durchsetzen, wie das Verständnis dafür in der Bevölkerung wecken?

Das Bundesamt für Energie wählt in seiner «Energiestrategie 2050», deren Vernehmlassung noch bis Ende Januar 2013 läuft, einen strikt autoritären Ansatz. So sollen in Zukunft selbst Kleinkraftwerke im «nationalen Interesse» gebaut werden können – mit massiv beschränkten Einsprachemöglichkeiten. Dabei hält die Vorlage ausdrücklich fest, so hat es der «Tages-Anzeiger» im August aufgedeckt, dass das nationale Interesse mehr zählt als das «Erhaltungsinteresse» bei Naturschutzgebieten. Sollte das neue Gesetz in dieser Form verabschiedet werden, wären langjährige und langwierige Rechtsverfahren mit den Naturschutzorganisationen garantiert.

Schutzanliegen zu wenig berücksichtigt

Urs Neu ist Projektleiter einer Studie der Akademien der Wissenschaften, die vor einer Woche in Bern präsentiert wurde und die sich aus wissenschaftlicher Sicht mit den räumlichen Auswirkungen von erneuerbaren Energien beschäftigt. Er sagt: «Die Schutzanliegen sind im neuen Gesetz zu wenig einbezogen. Unsere Studie liefert einen Gegenvorschlag dazu.» Urs Neu und die rund 50 Fachleute, die sich in den vergangenen drei Jahren an der Studie beteiligt haben, kommen in grossen Teilen zum gleichen Schluss wie das Departement von Energieministerin Doris Leuthard.

Der grosse Unterschied liegt im Schutzgedanken, der von den Akademien stärker einbezogen wird. Um Konflikte mit wichtigen Schutzanliegen zu vermeiden, sollen von vornherein Schutzzonen ausgeschieden werden. «Das ist keine riesige Fläche. Wir können auch ohne diese Schutzgebiete genügend Energie produzieren», sagt Neu. Die einseitige Festlegung des nationalen Interesses von Energieanlagen sei ein zu grosser «Hammer», es brauche einen Kompromiss.

Eine dritte Strategie, um die Eingriffe in die Landschaft der Bevölkerung plausibel zu machen, verfolgt Eric Nussbaumer. Der Baselbieter SP-Nationalrat bildet gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen Roger Nordmann (VD) und Beat Jans (BS) jenes Trio, das im Bundeshaus massgeblich an der Umsetzung der Energiewende beteiligt ist.

Über Jobs reden

Leuthards Ansatz, das nationale Interesse über den Landschaftsschutz zu stellen, hält Nussbaumer in erster Linie für eine Drohgebärde in Richtung Kantone, die bis heute zu wenig unternehmen würden, um ihre veralteten Richtpläne den neuen Gegebenheiten anzupassen. Ausserdem sei der radikale Ansatz von Leuthard nur bei «substanziellen Projekten» vorgesehen.

Für die Akzeptanz der Leute spiele ein anderer Faktor eine viel grössere Rolle, sagt Nussbaumer: «Wir müssen endlich darüber reden, wie viel Tausend Jobs mit der Energiewende geschaffen werden.» Und man müsse den Umkehrschluss machen. Auch ohne die Energiewende werde unsere Landschaft in 100 Jahren kaputt sein, «zerstört durch unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen».

Basel macht in Bern Druck

Bleibt die Frage der Finanzierung. Energieministerin Leuthard schätzt die Kosten der Energiewende auf rund 30 Milliarden Franken. So viel Geld müsste bis 2050 in den Bau neuer Anlagen inverstiert werden. «Der Bau von neuen AKW würde etwa gleich viel kosten», sagte sie Ende September bei der Präsentation der Energiestrategie.

Damit die Investitionen in die erneuerbaren Energien auch tatsächlich getätigt werden, bastelt das Bundesamt für Energie an einer Umwandlung der CO2-Abgabe, während das Finanzdepartement eine Öko-Steuer auszubrüten versucht. «Das alles trägt eher zur Verwirrung als zur Klärung bei», kritisiert der Basler Umweltdirektor Christoph Brutschin (SP). «Es bräuchte ein möglichst einfaches und möglichst effizientes System», sagt er.

Immer noch gute Ideen

Ein System, wie Basel es seit 1984 beziehungsweise 1999 bereits hat, zumindest im Ansatz. «Als erster Kanton in der Schweiz haben wir damals erst eine Förderabgabe und dann eine Lenkungsabgabe eingeführt», sagt er. Seither stehen in Basel jedes Jahr zehn Millionen Franken für die Förderung der erneubaren Energien und die Steigerung der Energieeffizienz zur Verfügung. Zudem werden jene IWB-Kunden belohnt, die wenig Strom verbrauchen – und die Verschwender bestraft. «Es ist ein gutes System, das auch noch massiv ausbaufähig ist», sagt Brutschin. Darauf will die Basler Regierung den Bund in der laufenden Vernehmlassung zur Energiestrategie nochmals aufmerksam machen.

Trotz der Rückschläge im Baselbiet und trotz des Streits um die Windanlagen gibt es in der Region Basel also noch immer Ideen für die Energiewende. Und es gibt funktionierende Modelle. Vielleicht auch, weil man sich die Alternative hier besonders gut vorstellen könnte: ein neues «Kaiseraugst». Ein «Kaiseraugst», das sich nicht mehr verhindern liesse.

Quellen

Die Energiestrategie 2050

Das Steuer-Problem – die Energiewende wird die Steuerzahler Millionen kosten

Die Geschichte des Baselbieter Energiegesetzes

Der «Tages-Anzeiger» über die Pläne von Doris Leuthard

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 26.10.12