Ärzte dürfen neu uneingeschränkt Praxen eröffnen. Doch der Hausarztmangel dürfte so nicht behoben werden – im Gegenteil.

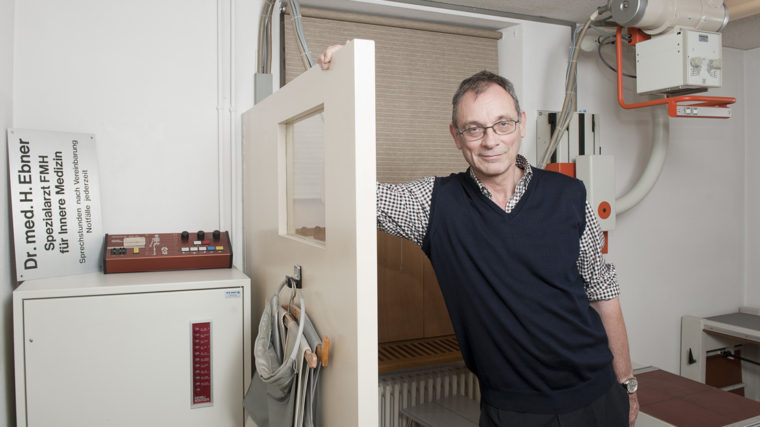

Ein ugandischer Kinderarzt hat die Schränke abgeholt. An der 50-jährigen Patientenliege hatte er kein Interesse. Hausarzt Heiner Ebner (65) wird sie entsorgen. Wie auch das Röntgengerät. Was mit den Praxisräumen selber geschieht, ist ungewiss. Klar ist: Ein Arzt wird hier nicht mehr arbeiten.

Über dreissig Jahre hat Heiner Ebner in Gelterkinden Patienten behandelt. Einen Nachfolger fand er trotz intensiver Suche nicht. Als er die Praxis eröffnete, kämpften Mediziner noch um eine eigene Hausarztpraxis; heute wollen die wenigsten Hausarzt werden.

Mehr Spezialisten, mehr Behandlungen

Zwei Bewerbungen erhielt Ebner. Beide Interessenten kamen nicht infrage: Sie standen selber kurz vor der Pensionierung, kamen aus dem Ausland und sprachen schlecht Deutsch. Ebner hätte sich einen jungen Arzt gewünscht, der seine Patienten die kommenden Jahrzehnte betreut.

Am 1. Januar wurde der Zulassungsstopp für Spezialisten aufgehoben. Carlo Conti, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, bedauert die Änderung: «Mehr Arztpraxen führen zu höheren Krankenkassenprämien.» Und es würden automatisch mehr Dienstleistungen von Fachärzten bezogen. Im Klartext: Gibt es mehr Spezialisten, werden mehr Behandlungen durchgeführt – auch unnötige. Allerdings nicht von Hausärzten, sie sind Mangelware.

Das dürfte sich auch ohne Zulassungsstopp nicht ändern: Für Hausärzte wurde dieser bereits vor zwei Jahren aufgehoben – geändert hat sich nichts. Die Faustregel lautet: Ein Hausarzt auf 1000 Einwohner ist ideal. In der Schweiz praktiziert ein Hausarzt auf etwa 2000 Einwohner.

Doppelter Lohn für Spezialisten

Das Beispiel von Heiner Ebner ist darum kein Einzelfall: Trotz eines Praxisassistenzprogramms, das zukünftige Hausärzte in Praxen locken soll, machen etliche Ärzte dieselbe Erfahrung wie Ebner. Was bleibt, sind verwaiste Praxen. Auch in der Stadt sieht die Situation nicht viel besser aus – obwohl es auch hier Programme gibt, die Medizinstudenten den Hausarztberuf schmackhaft machen sollen. Zu gross sind die Anreize, sich zu spezialisieren.

Zentraler Punkt ist der Lohn. «Solange ein Spezialist doppelt so viel verdient wie ein Hausarzt, haben wenige Studenten Lust, Hausarzt zu werden», sagt Peter Tschudi, Professor für Hausarztmedizin an der Uni Basel und Initiator der Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin». Sieben von zehn Medizinstudenten seien weiblich und wollten später Teilzeit arbeiten. Vor allem in dieser Situation sei der Hausarztberuf unattraktiv.

Abgesehen von einer Lohnanpassung müssten seiner Meinung nach zwei weitere Massnahmen ergriffen werden: «Der Staat sollte Gemeinschaftspraxen fördern und die Weiterbildungen für Hausärzte attraktiver gestalten.» Er selber ist dabei, Weiterbildungsplätze für Hausärzte in Spitälern zu sichern. Bisher wurden dort nur Spezialisten ausgebildet. Doch: «Das ist nur ein Puzzleteil.»

Viele Rentner, wenig Nachwuchs

Peter Tschudis Prognose ist schlecht: Das Durchschnittsalter der praktizierenden Hausärzte sei mit 58 Jahren hoch, das wiederum verschärfe das Nachwuchsproblem. Im Jahr 2010 etwa hätte die Schweiz zusätzlich 300 neue Hausärzte gebraucht, damit die Anzahl Praxen erhalten werden kann. Es kamen nur 88 Ärzte dazu. «Nach dem Prinzip wird es weitergehen», sagt Tschudi. «Mit der Möglichkeit, uneingeschränkt Praxen zu eröffnen, erst recht.»

Das mag unlogisch klingen, zumal immer wieder von deutschen Ärzten die Rede ist, die in Scharen in die Schweiz kommen. Das stimmt – und die Spitäler sind auf sie angewiesen; der Hausarztbereich profitiert aber immer weniger davon: Die Verantwortlichen in Deutschland bringen ihren Nachwuchs mit Massnahmen dazu, im eigenen Land zu bleiben. Auch dort herrscht Hausarztmangel.

Es ist also auch von Deutschen Ärzten kein Zuwachs in der Hausarztmedizin zu erwarten. Bei den Spezialisten dagegen umso mehr, da diese die Möglichkeit haben, den Spitälern den Rücken zu kehren und eine Praxis zu eröffnen. Das Verhältnis von 70 Prozent Spezialisten und 30 Prozent Hausärzten dürfte krasser werden, als es ist. Die Faustregel hier lautet: Umgekehrt wäre es ideal, also 60 bis 70 Prozent Hausärzte und 30 bis 40 Prozent Spezialisten.

«Unbeliebtes Instrument»

Der Zulassungsstopp für Ärzte wurde vor zehn Jahren als Übergangslösung zur Regulierung der Gesundheitskosten eingeführt. Inzwischen gibt es mit «Managed Care» ein neues System, um die Kosten unter Kontrolle zu bekommen. Zwar wurde die entsprechende Vorlage vom Parlament abgesegnet, die Gegner sammeln aber schon Unterschriften fürs Referedum.

Als Mitglied der Gesundheitskommission befasst sich Nationalrätin Silvia Schenker (SP) intensiv mit Gesundheitspolitik. Anders als Carlo Conti und Hausarzt-Vertreter bedauert sie die Aufhebung des Zulassungsstopps aber nicht. Dieser sei ein «unbeliebtes Instrument» gewesen, das vielen jungen Ärzten verunmöglicht habe, eine Praxis zu eröffnen. Dieser Meinung war auch der Ständerat: Er hat einen Vorstoss zur Weiterführung abgelehnt.

Heiner Ebner hat sich damit abgefunden, dass in seiner Praxis keine Patienten mehr behandelt werden. Für ihn bleibt Hausarzt aber ein Traumberuf. «Ein solch breites Spektrum hat man sonst in keinem medizinischen Bereich», sagt er. Und er weiss: Ein solch schmales Portemonnaie auch nicht.

Quellen

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 06/01/12