Vor 150 Jahren erhielten die Schweizer Juden mit einer Volksabstimmung die Niederlassungsfreiheit. Doch auch nach ihrer Gleichstellung gibt es noch immer die Tendenz, von der jüdischen Bevölkerung Überanpassung zu erwarten.

Man stelle sich vor: Bis 1866 durften jüdische Mitbürger in der Schweiz offiziell – von Ausnahmen abgesehen – nur in den beiden Aargauer Dörfern Lengnau und Endingen wohnen. Das könnten auch manche Nichtjuden schon vor 1866 als ungerecht und verletzend empfunden haben. Geändert wurde es, wie vieles in der Schweiz, aber erst auf Druck von aussen – auf Druck oder aus opportunistischer Anpassung an die benachbarte Nichtschweiz.

Es könnte auch sein, dass die Behörden und die aufgeklärte Politelite den günstigen Moment nutzten, um eine im «Volk» eingefleischte Selbstverständlichkeit zu liquidieren.

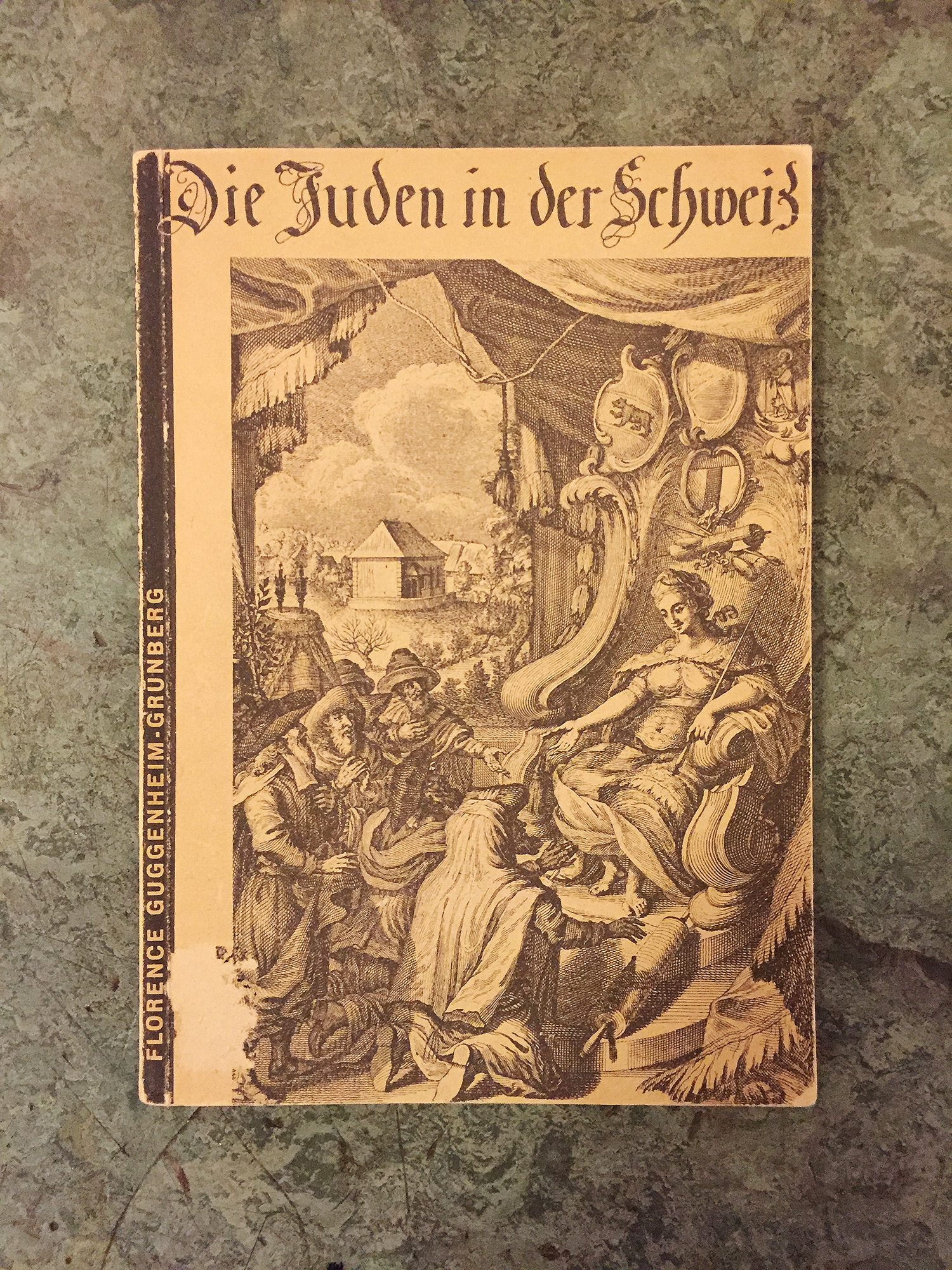

Warum bis 1866 in Lengnau und Endingen? Diese Dörfer lagen in eidgenössischem Sekundärgebiet, das heisst in einer Region, die einige Zeit in einer «gemeinen Herrschaft» lag beziehungsweise unter der gemeinsamen Verfügungsgewalt von acht, dann nur noch drei alteidgenössischen Kantonen war. Hier wurden Juden seit dem 17. Jahrhundert offiziell geduldet, wobei ihr Wohnrecht im 18. Jahrhundert auf die beiden genannten Dörfer beschränkt wurde, wie auch die Berufsausübung und die Eigentumsrechte stark eingeschränkt waren. Und sie waren (wie das Bild zeigt) direkt dem in Baden herrschenden Landvogt unterstellt und mussten sich alle 16 Jahre einen «Schutz- und Schirmbrief» erkaufen.

In Acht und Bann

Schon zwei Jahre vor der Reform von 1866 erklärte der radikal-demokratische Bundespräsident Jakob Dubs: «Wenn wir da einen Ausblick tun auf die Welt, so finden wir mit Beschämung, dass wir in dieser Judenfrage allein stehen oder in einer Gesellschaft, die fast noch schlimmer ist als Alleinsein. Wir sind zum Fingerzeig der europäischen Gesellschaft geworden, und man hat uns in Acht und Bann getan. Kein Staat will mehr einen Vertrag mit uns schliessen …»

Diese Einschätzung kann uns sehr aktuell vorkommen, wird aber nicht deswegen zitiert. Die Übereinstimmung mit einer gegenwärtigen Problematik ist allerdings nicht zufällig. Und es ist nicht die einzige Übereinstimmung: In den 1960er-Jahren litt die rückständige Schweiz wegen des fehlenden Frauenstimmrechts unter einer ähnlichen Alleinstellung.

Sicher wäre die Gleichstellung der Juden in der Schweiz schon zuvor längst fällig gewesen. Bereits in der Helvetischen Republik (1798–1803) war sie ein stark umstrittenes Thema. Und 1848, bei der Gründung des modernen Bundesstaates, kam die Frage wieder hoch. Aber man wollte dieses schöne Projekt der neu gestalteten Schweiz nicht dem Risiko aussetzen, dass es wegen eines letztlich doch als nebensächlich eingestuften Gleichstellungsartikels abgelehnt oder nur schwach gutgeheissen würde.

Aus gegebenem Anlass wird die Zugehörigkeitsfrage erörtert. Heutzutage ist diese bei Subgruppen jeglicher Art multipler als auch schon. Dazu kann neben Staatszugehörigkeit, Parteizugehörigkeit, Sprachzugehörigkeit etc. sogar ein Golfclub gehören. Und bezüglich Judentum bleibt auch ohne orthodoxen Glauben noch viel, viel Gutes übrig: eine nicht nur aus Religion bestehende Kultur und ein spezielles Geschichtswissen. Und in vielen Schattierungen eine Verbundenheit mit dem Staat Israel.

Das 150-Jahr-Jubiläum ist wie jedes Jubiläum ein Anlass, Bilanz zu ziehen. Die Einschätzungen fallen, wie bei Jubiläen üblich, durchwegs positiv aus. Für die offizielle Schweiz äusserte sich Bundespräsident Johann Schneider-Ammann. Er sagte von den Juden das, was bei anderer Gelegenheit von den Tessinern oder Rätoromanen gesagt wird: Die Schweiz wäre ohne sie nicht das, was sie ist – vor allem ein kulturell vielfältiges Land. Und Herbert Winter, Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, betonte: «Wir sind heute nicht einfach gut integriert – wir sind ein integraler Bestandteil dieses Landes und dieser Gesellschaft geworden.»

Stiller Vorwurf

Heikel und weniger zur Festrhetorik gehörend ist die Frage, was die «beiden Seiten» je für einander tun. Dazu ist zu sagen, dass die schweizerischen Juden bezüglich des Staates keine «Seite» bilden, sondern schlicht und einfach dazugehören und für diesen Staat nicht mehr und nicht weniger tun müssen als alle anderen Schweizer und Schweizerinnen auch.

Die bundespräsidiale Würdigung kann man auch so (miss-)verstehen, dass die Juden einen schönen Beweis abgeben für die schweizerische Toleranz. Wenn diese Minderheit wie andere Minderheiten der Schweiz zu einer vorbildlichen Identität verhilft, darf man schon fragen, was man für sie ausser schönen Worten tut. Im Prinzip müssen Religionsgruppen für ihre Kosten selber aufkommen. Wenn es um Sicherheit vor Gewaltakten geht, hat aber der Staat, unabhängig vom Religionsaspekt, eine gewisse Schutzpflicht.

Es ist nicht einfach zu regeln, wäre aber den Verhältnissen angemessen, wenn sich die öffentliche Hand an den leider nötig gewordenen verstärkten Sicherheitsdispositiven – zum Beispiel mit einem kleinen Prozentsatz der WEF-Kosten – finanziell beteiligen würde. Bundesrat Maurer hat im Dezember des letzten Jahres, damals noch VBS-Chef, dafür Verständnis gezeigt.

Und sollen sich die heutigen Einwanderer, wie Schneider-Ammann sagte, die Juden als Vorbild nehmen? Warum nicht. Es gab aber und gibt vielleicht noch jetzt eine Tendenz, von Juden zu erwarten, dass sie überangepasste Superintegrierte sein müssen, damit man auch ihr Judentum akzeptiert. Wenn sie es nicht sind, wie ja auch manche nichtjüdischen Schweizer, wird oder würde ihnen sogleich das Jüdischsein wieder zum stillen Vorwurf gemacht.

Analoge Reflexe gibt es jetzt gegenüber schweizerischen Muslimen. Vielleicht müssen diese ihrerseits 150 Jahre warten, bis sie entsprechende Anerkennung erhalten und als vorbildlich – dann für wen? – empfohlen werden.