Immer wieder wurde der Davis Cup als aus der Zeit gefallen beschrieben. Am vorletzten November-Wochenende, wenn Federer und Co. im Finale von Lille gegen Frankreich antreten, erlebt die Schweiz die Identität stiftende Faszination des ältesten Länder-Wettbewerbs. Dann versammeln sich Ich-AGs zu einer Ersatzfamilie.

Wie oft sind die Grabesreden schon auf ihn gehalten worden? Wie oft hat man ihn abgeschrieben, wie oft hat man ihn als erledigt betrachtet und als gestrig bezeichnet, als Produkt, das einfach nicht mehr in die schöne neue Tenniswelt hineinpasst? Viel Wortgeklingel haben der Davis Cup und seine Macher ertragen und erdulden müssen, ganz besonders von der Kohorte höchst tüchtiger Businessmenschen, die lieber noch viel mehr schnelle Geschäfte machen würden als zusehen zu müssen, wie ein paar Mal im Jahr diese seltsamen Länderspielwochen stattfinden.

Doch wenn am vorletzten November-Wochenende die Bilder vom grossen Finale in Lille über die Bildschirme flimmern, die Bilder vom Pokalkampf zwischen der Grande Nation Frankreich und dem äusserst tüchtigen Herausforderer Schweiz, dann wird man eine Stimmung und Atmosphäre erleben, wie es sie sonst nirgend- und anderswo im grossen, weiten Tenniskosmos gibt. Es werden drei Tage der ganz grossen Gefühle sein, eine emotionale Achterbahnfahrt, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Es wird schliesslich so sein wie immer, wenn es im Davis Cup um alles oder nichts geht: mitreissend, faszinierend, schön.

Man darf sich auch sicher sein, dass es für den grössten Tennisspieler dieser Epoche ein einmaliges Erlebnis und Erleben sein wird, für den 33-jährigen Roger Federer. Jahrelang hatte der Grand-Slam-Rekordchampion eine seltsame Distanz zu diesem Teamsport aufgebaut, immer mal wieder Terminschwierigkeiten bei diversen Absagen angegeben – und andere Prioritäten gesetzt, nämlich die, seine eigene Karriere mit immer neuen Titeln zu veredeln.

Die Davis-Cup-Wochen seien für ihn stets die schönsten in seiner ganzen Karriere gewesen, sagt der einstige deutsche Tennis-Heros Boris Becker: «Ich spürte zwar den Druck des ganzen Landes auf mir, Spiele zu gewinnen und Punkte zu holen. Doch irgendwie konnte ich mich auch fallen lassen in diesen Tagen mit meinen Freunden.» Dafür nahm Becker durchaus grosse Opfer in Kauf: Die ersten sechs, sieben Jahre seiner turbulenten Laufbahn spielte er fast pausenlos im Davis Cup, oft gegen den Rat seines Managers Ion Tiriac.

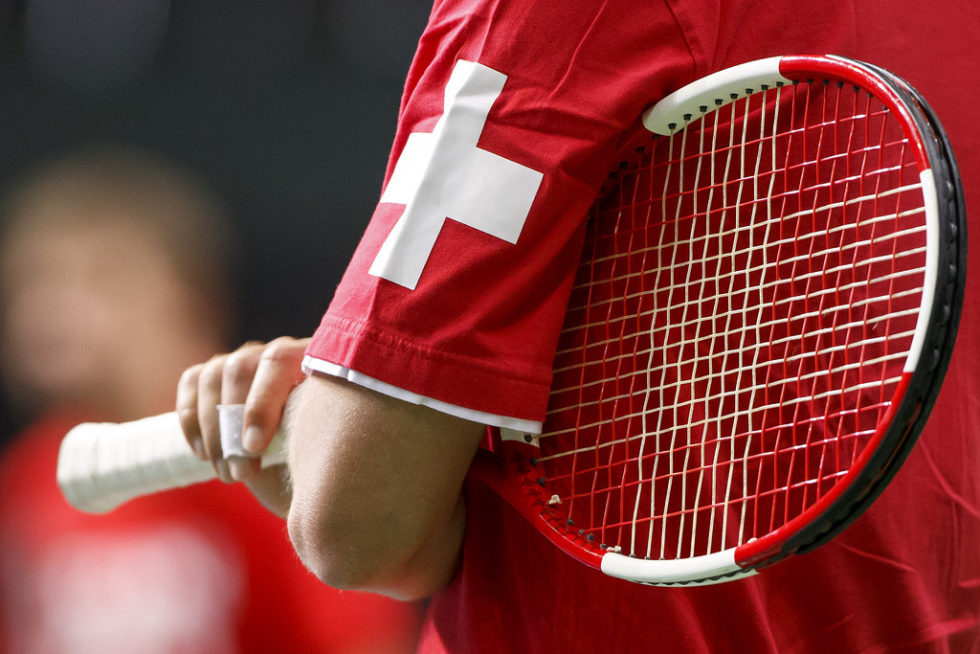

Im besten Fall fröhlicher Patriotismus: Die Schweiz gewinnt im Halbfinal von Genf gegen Italien. Roger Federer feiert mit Schweizerflagge und den Teamkollegen Marco Chiudinelli, Michael Lammer und Stan Wawrinka. (Bild: Valeriano Di Domenico/Freshfocus)

Fast genauso sehr wie seine Wimbledon-Siege haben sich Beckers Davis-Cup-Schlachten ins kollektive Gedächtnis der Sportnation Deutschland eingebrannt, etwa der nächtliche Sechs-Stunden-Thriller im amerikanischen Hartford gegen einen gewissen John McEnroe. Nicht wenige behaupten, dass Becker seine allerbesten Tennismomente überhaupt im Davis Cup hatte, dass er die schönsten Big Points erzielte, wenn er symbolisch die ganze Nation vertrat, die ihm gespannt vor den TV-Schirmen zuschaute.

Sehnsucht nach einer Auszeit vom Ich, Ich und Ich

Wer sich das Alltagsleben der Tennisnomaden anschaut, ihr gar nicht so glitzerndes Dasein zwischen den Kontinenten und Zeitzonen, der ist nicht so furchtbar erstaunt über ihre zumindest gelegentliche Sehnsucht nach einer Auszeit vom Ich, Ich und Ich. Wochen- und monatelang reisen sie als Alleinunternehmer durch die Welt, und immer wird diese Existenz untermalt vom Gefühl, sich selbst gegen alle anderen wehren zu müssen. Und je höher einer aufsteigt in der Hierarchie in diesem Wanderzirkus, umso intensiver spürt er den Atem all jener im Nacken, die ihn wieder nach unten stossen wollen, die seinen exquisiten Platz selbst beanspruchen.

Federer, der Ausnahmemann seines Sports, hat das Saison für Saison mit bewundernswerter Attitüde gemeistert, andere aber nicht so gut. Kein Wunder jedenfalls, dass viele Profis die Davis-Cup-Wochen wie eine Reise zurück in eine unbeschwertere Zeit empfinden, in der sie noch mit guten Kumpels im Tennis und überhaupt unterwegs waren. Eine Zeit auch, in der noch irgendwie das Wörtchen «Wir» vorkam.

Mit einer Mischung aus Neugier und Erstaunen betrachten sich viele, wie selbst die grössten Stars in einer Davis-Cup-Mannschaft aufgehen – und damit auch das eigene Ego, der Anspruch auf eine Sonderrolle und -behandlung verschwindet. Trotzdem gab es in der Vergangenheit des ältesten jährlichen Mannschaftswettbewerbs der Welt durchaus verschiedene Wege zu Ruhm und Triumph. Es gab Teams, in denen ein Ausnahmekönner trotz aller Zurückgenommenheit doch als sportliche Leaderfigur in Erscheinung trat. Und es gab Teams, in denen Spitzenleute wirklich als Gleiche unter Gleichen spielten, ohne dass es gewollt und gekünstelt gewirkt hätte.

Im Schweizer Team scheint Federer sogar diese beiden Modelle harmonisiert zu haben, ein allürenfreier Anführer, der sich freut, auf Augenhöhe mit alten und neuen Freunden auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Oft genug hat man schon erlebt, dass es Federer peinlich war, wenn bei gemeinsamen Pressekonferenzen mit dem Davis-Cup-Team alle Fragen an ihn gerichtet wurden. So sehr am Ende, dass er die Fragen einfach weiterreichte, um nicht allein im Mittelpunkt zu stehen.

Das Totenglöcklein für eine lästige Tradition

Gerade geht im globalen Wirtschaftsbetrieb des Tennis eine Tendenz dahin, alle möglichen und unmöglichen Schaukämpfe zu veranstalten. Oder sogar eine Wettbewerbsserie wie die IPTL (International Premier Tennis League) in den begehrten Wachstumsmärkten Arabiens und Asiens zu etablieren, ausgerechnet in der sogenannten Off-Season der Profis im späten November und frühen Dezember.

Immer neue Agenturen und Konzerne drängeln mit Veranstaltungen in den sowieso schon übervollen Terminkalender hinein, zugleich läuten Propagandisten und Möchtegern-Experten das Totenglöcklein für den Davis Cup, weil er zu viel Terminstress und Reisetätigkeit für die Berufsspieler bedeute.

Es ist eigentlich wie in jedem anderen Sport: Aus der Perspektive der Geschäftemacher soll die lästige Tradition möglichst dem einträglichen Event weichen – auch wenn der keinerlei Wert und Nachhaltigkeit hat. Hören wir nicht auch im Fussball die Rufe aus dem Hintergrund, dass zu viele Länderspiele stattfänden, kurioser Weise ja in einer Zeit, wo es Supercups, Ligapokale und anderen Chichi gibt.

Die Atmosphäre in Lille wird rau sein, im besten Fall ein fröhlicher Patriotismus.

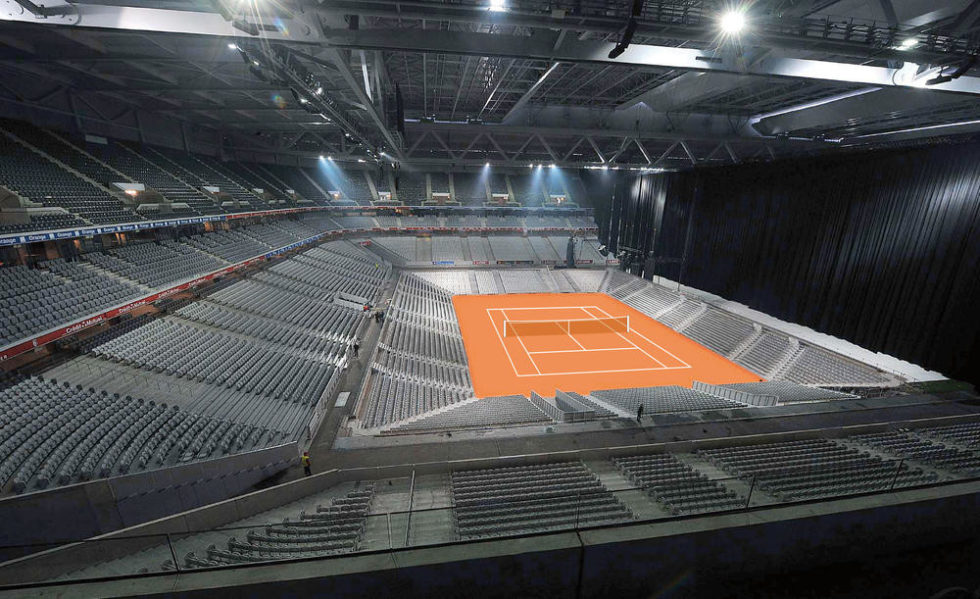

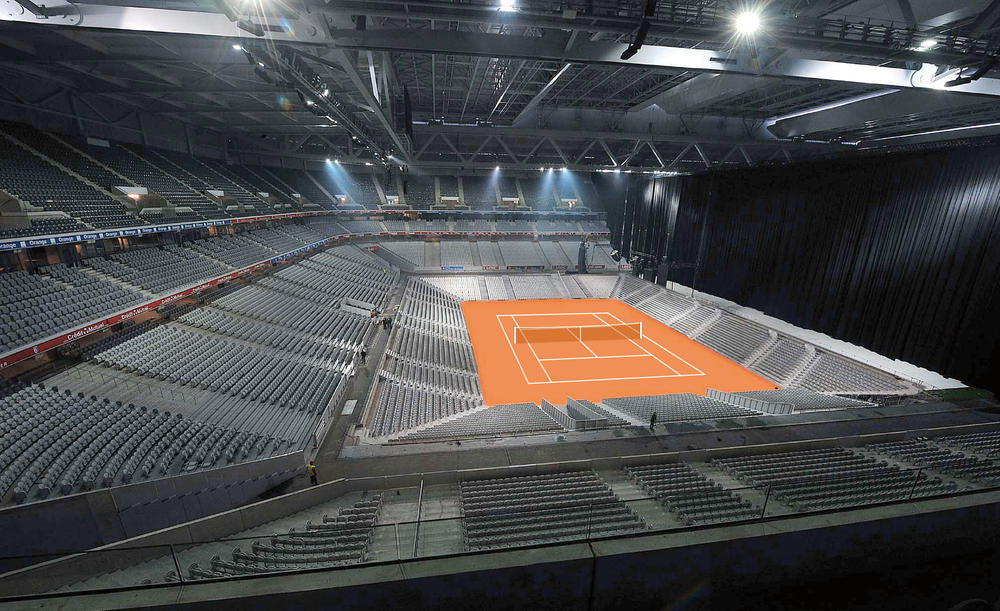

Doch dieser Spassbetrieb mit Instant-Vergnügen wird nicht ersetzen können, was einem als Spieler und Fan eine Fussball-Weltmeisterschaft, ein Ryder Cup oder ein Davis Cup bieten. Im besten Fall gehört dazu auch ein leidenschaftlicher, fröhlicher Patriotismus, wie man ihn ganz sicher beim Kampf um die hässlichste Salatschüssel der Welt im umgebauten Fussballstadion von Lille erleben wird.

Die Atmosphäre wird rau, spannungsgeladen, aber doch irgendwie auch herzlich sein. Und auch ganz anders sein, viel intensiver und emotionaler als bei jedem anderen Tennisereignis des sonstigen Jahres. Keiner wird mehr an all die Wenn und Aber denken, die den Davis Cup Jahr für Jahr begleiten, an all die Einwände und Bedenken. Dann, wenn es losgeht um Spiel, Satz und Sieg auf dem Centre Court.

Das Fussballstadion von Lille – halbiert und hergerichtet für 27’000 Zuschauer für den Davis-Cup-Final Frankreich gegen die Schweiz.