Dem Behindertensport geht es nicht mehr nur um Anerkennung. Der Wettkampf und der Sieg erfüllen heute in erster Linie einen Selbstzweck.

Gian-Carlo hebt seinen Kopf, zögert kurz und spielt dann einen steilen Pass auf Sascha. Alleine hinter den verteidigenden Reihen kann Sascha das Leder links am Torwart vorbeischieben. Die Gratulationen auf der einen und die Schuldzuweisungen auf der anderen Seite halten sich die Waage. Wenn die Jungs von Silvio Fumagalli Fussball spielen, ist alles gleich. Gleich wie bei den anderen. Keiner will verlieren, man schwitzt, ärgert und freut sich.

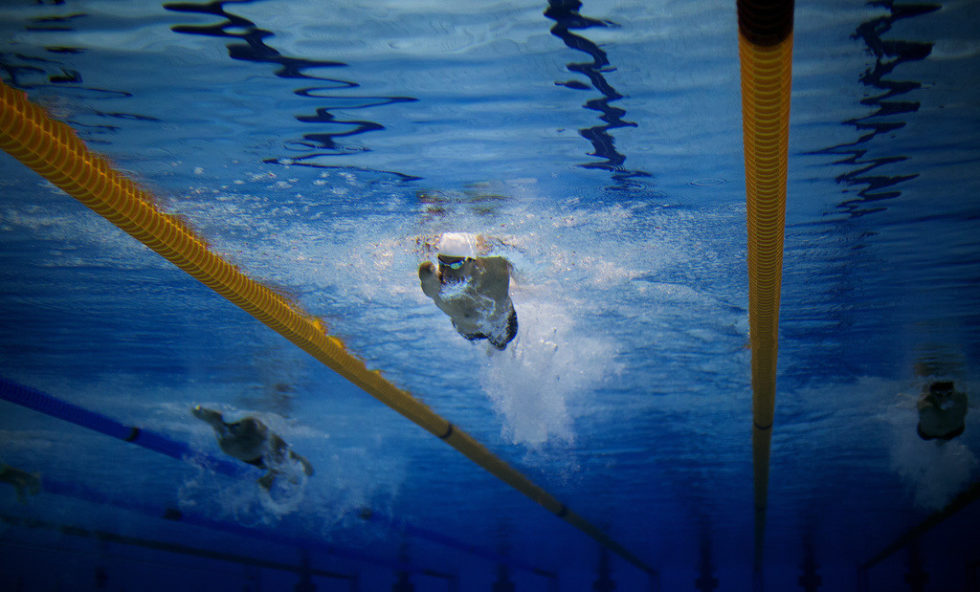

Die Unterschiede liegen nicht im Spiel, sie liegen im Auge des Betrachters. Was Behinderten- und Nichtbehindertensport messbar unterscheidet, lässt sich alle vier Jahre im Abstand von zwei Wochen beobachten – und dennoch nur schwer einschätzen: Für die 100 Meter, die Olympiasiegerin Missy Franklin (USA) im Schwimmbecken in 58 Sekunden zurücklegte, benötigte die Chinesin Dong Lu deren 84 – ohne Arme. Wo Iwan Uchow die Hochsprunglatte bei 2,38 Metern überflog, kam Iliesa Delana von den Fiji-Inseln auf 1,74 – mit einem Bein.

Im Vierjahresrhythmus staunt der auch zwei Wochen nach den Olympischen Spielen noch Sportinteressierte über solche Spitzenleistungen. Die Paralympics sind nicht nur die grosse Bühne des Behindertensports, sie sind zur globalen Grossveranstaltung geworden. In London 2012 brachen neben den Athleten auch die Spiele selbst alle Rekorde: Nie strömten so viele Zuschauer in die Stadien, nie wurden die Fernsehrechte teurer verkauft, nie nahmen so viele Athleten aus so vielen verschiedenen Nationen teil. Die Paralympischen Spiele sind heute mehr als ein Anhängsel.

Die Leere nach den Spielen

Was nach den Spielen kommt, heisst Olympiade, der vierjährige Zeitraum bis zur nächsten Austragung. Die Spiele sind zwar vorbei, aber die Dichte an Sportmeldungen, Live-Übertragungen und Expertenrunden nimmt kaum ab: Von der Champions League bis zum Formel-1-Qualifying werden wir täglich mit Sport gefüttert.

Was aber während einer Paralympiade geschieht, vollzieht sich fast bar jeden Öffentlichkeitsinteresses. Gegenüber den Paralympics schrumpfen die Zuschauerzahlen einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft im Behindertensport auf ein Hundertstel. Der Behindertensport findet ausserhalb der Paralympischen Spiele in der breiten Medienlandschaft kaum Niederschlag. Und wenn, dann schwingen in der Berichterstattung oft Mitleid und Empathie mit. Oder sein prominentester Vertreter wird gerade des Mordes an seiner Frau angeklagt. Eine Behindertensportlerin ist in ihrer medialen Darstellung der Reihe nach meistens zuerst eine Behinderte und dann eine Sportlerin. Die Berichterstattung erfolgt oft eben gerade der Behinderung wegen. Von diesem Vorwurf kann sich auch dieser Artikel nicht gänzlich frei sprechen.

Die Geschichte der Behinderten ist ein Buch mit vielen dunklen Kapiteln. Victor Hugos Quasimodo wird als Andersartiger ausgegrenzt und zum Monstrum gemacht: «Es war ein eckiger, sehr beweglicher Klumpen, (…) ein missgestaltetes Ding.» Die Bibel kennt Behinderungen als göttliche Strafe: «Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können» (Lukas 1, 20). Bei den Apinayé, einem brasilianischen Naturvolk, wurden die Brustwarzen der Mütter behinderter Kinder mit Gift bestrichen. Unter der «Aktion T4» wurden in Deutschland vor 70 Jahren mehr als 70 000 behinderte Menschen mit rassenhygienischer und kriegswirtschaftlicher Begründung systematisch verfolgt und ermordet. Diese Auflistung ist willkürlich und auf einen Bruchteil reduziert.

Die andere Realität

Auch heute sind wir noch nicht bei null angekommen: Für die drei Treppenstufen vor dem Gasthaus, die dem Behinderten den Zugang verwehren, kennt der englische Sprachraum zumindest ein Wort: ableism (engl. able = fähig). Es beschreibt die Diskriminierung, der behinderte Menschen immer wieder ausgesetzt sind. Sei es die Tatsache, dass die Arbeitslosenquote bei Behinderten höher ist als bei Nichtbehinderten, sei es der lange Weg zum passenden Sportclub oder das Gefühl, immer wieder beweisen zu müssen, kein Mensch zweiter Klasse zu sein: Menschen mit einer Behinderung leben in der gleichen Welt oft eine andere Realität als Nichtbehinderte.

Hier setzt der Behindertensport an. Das Fundament legte ein deutsch-jüdischer Neurochirurg. Nach der Machtübernahme der Nazis floh Ludwig Guttmann nach Grossbritannien. Während des Weltkriegs galt die Behandlung von Rückenmarkpatienten unter Medizinern als Zeitverschwendung. Guttmann aber glaubte an eine würdige Behandlung und neue Rehabilitationsmassnahmen für die zahllosen Kriegsopfer. Er erkannte die positive Wirkung des Sports auf Körper und Geist der Versehrten.

Guttmann fing sehr vorsichtig an, mit Rasenbowling, Darts und Snooker, wagte sich dann mit Rollstuhl-Polo schnell an aktionsgeladenere Sportarten. Die eigentliche Mutter des Behindertensports aber ist bis heute das Bogenschiessen, bei dem Rumpf- und Schultermuskulatur trainiert werden – eine wirkungsvolle Therapieform bei Paraplegikern. So organisierte Guttmann im Jahre 1948 parallel zu den Olympischen Spielen ein Bogenschiess-Turnier, die Stoke-Mandeville-Games. Es war die Geburt der paralympischen Idee.

Doch bis die Spiele 2013 erfolgreich nach London zurückkehren konnten, gingen Jahrzehnte des Desinteresses voraus. Mexico City zog sich 1968 mit der fadenscheinigen Begründung technischer Schwierigkeiten aus der Verantwortung. Los Angeles lehnte die Spiele 16 Jahre später mit dem Argument des fehlenden kommerziellen Potenzials ab. Nichtsdestotrotz: Mit dem Sport gab Guttmann den Menschen einen Selbstwert und Hoffnung. Und er zeigte, dass Menschen mit Behinderung auch anspruchsvolle Aufgaben übernehmen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

Die Frage, was denn überhaupt eine Behinderung sei, lässt sich nicht leicht beantworten: Ein fehlendes Bein? Übergewicht? Die fehlende Segregation von Chromosomen-Paaren? Oder der Rucksack, den wir alle mit uns tragen? Ein diffuses Feld. So weitete der seit einem Attentat im Jahre 1990 im Rollstuhl gehende deutsche Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble die Definition von Behinderung treffend aus: «Im Grunde sind alle Menschen behindert, der Vorzug von uns Behinderten jedoch ist, dass wir es wissen.»

Der Sport ist kein Allheilmittel

Trotzdem wird die Linie zwischen Normalität und Abnorm, zwischen Behinderten und Nichtbehinderten sehr satt gezogen. Das medizinische Modell einer Behinderung geht immer von einem Diskurs der persönlichen Defizite des Behinderten aus, von einer Minderwertigkeit. Es prägt unsere Wahrnehmung und setzt in den Fokus, was nicht da ist, was sich nicht bewegt, was nichts sieht.

Behinderungen werden aber auch immer sozial vermittelt. Viele Menschen fühlen sich erst in der gesellschaftlichen Wahrnehmung behindert. Wenn sie eine Familie gründen wollen, sich für eine Arbeitsstelle bewerben oder einfach in den Bus steigen. Die Spiegelungen, die eine von medialen Schönheitsbildern und Perfektionsvorstellungen überflutete Gesellschaft produziert, können für einen Menschen mit einer Behinderung leicht zu Zerrbildern werden.

Der Sport kann diese nicht allesamt wieder geradebiegen. Er ist kein Allheilmittel. Er baut nicht sämtliche Schranken und Vorurteile ab. Aber er steigert das Selbstwertgefühl der Menschen. Behinderte erleben für sich, dass sie etwas können, was andere nicht können. Wo er in seinen Anfängen der Umwelt beweisen musste, dass behinderte Menschen ebenso fähig sind, bestimmte Aufgaben zu bewältigen, erfüllt er heute in erster Linie einen Selbstzweck.

Auch ein ausgewählter Blick in die Welt des Behindertensports im Raum Basel zeigt einen Sport, der nicht als Rehabilitationsmassnahme, sondern um seiner selbst willen getrieben wird und der die Kriterien für einen aufrichtigen Sport oft erfüllt. In den Disziplinen Fairness, Begeisterung und Tapferkeit verlieren seine Akteure jedenfalls keinen Zentimeter und keine Sekunde.

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 05.07.13