Was uns die EU und der Weltwährungsfonds als Strukturreform oder Geldpolitik verkaufen, ist in Wirklichkeit Lohnpolitik. Dagegen ist nichts einzuwenden. Das Problem ist nur, dass die falsche Lohnpolitik betrieben wird.

Das Thema ist tabu. Man spricht nicht gerne davon, zumindest nicht offen. Offiziell wird es Zins- oder Währungspolitik genannt. Immer öfter umschreibt man es auch mit Schlagwörtern wie «flexible Arbeitsmärkte», «schmerzhafte Reformen» und «Wettbewerbsfähigkeit». Dass die EU aber letztlich Lohnpolitik betreibt, bleibt ebenso ungesagt, wie die allgemeine Stossrichtung dieser Politik verschleiert wird: Löhne runter, Gewinne rauf.

Das Abkommen mit Griechenland zeigt exemplarisch, wie stark die EU-Zentrale in die Lohnpolitik der Länder eingreift. Sie folgt damit einer langjährigen Doktrin, die der Internationale Währungsfonds (IWF) früher vor allem gegenüber Entwicklungsländern anwandte. Mit der Begründung, die Schuldnerländer wieder wettbewerbsfähig zu machen, sorgt diese gezielt für tiefere Löhne.

«Tiefere Lohnstückkosten müssen in erster Linie durch nominelle Lohnsenkungen erreicht werden. Das wiederum erfordert einen durchgreifenden Abbau der Arbeitsmarktrigiditäten», heisst es dazu – im besten Beamtenjargon – im jüngsten Bericht des IWF zur Lage in Griechenland.

620 statt 830 Euro Mindestlohn

Unter Arbeitsmarktrigiditäten verstehen die IWF- und EU-Technokraten alles, was dazu beiträgt, die Löhne stabil zu halten. Dazu gehören nicht nur hohe Mindestlöhne und Renten, sondern auch «nicht marktgerechte» Löhne für die Angestellten des öffentlichen Dienstes und insbesondere auch kollektive Lohnverhandlungen, die es den Gewerkschaften ermöglichen, generelle Lohnforderungen durchzusetzen.

Bei überschuldeten Ländern wie Irland, Portugal und Griechenland hat die EU die Möglichkeit, diese Empfehlungen zu verbindlichen Vorgaben zu machen. Im Fall von Griechenland heisst das konkret: 620 statt 830 Euro Mindestlohn, 35 Prozent weniger Lohn in den Staatsbetrieben, 15,7 Prozent tiefere Pensionen. Damit soll auch in Privatunternehmen eine nominale Lohnreduktion von 15 Prozent bis 2014 erreicht werden.

Preise steigen weiter und weiter

Die EU und der Weltwährungsfonds gehen davon aus, dass tiefere Löhne allmählich auch zu einem Rückgang der Preise führen. Seit Beginn des Sparprogramms Anfang 2010 sind aber die Preise noch einmal um 10 Prozent angestiegen und sie gehen auch heute noch nicht zurück. Im Mai betrug die jährliche Inflationsrate immer noch 1,4 Prozent. Trotz sinkenden Lohnkosten können also die Firmen ihre Preise weiterhin erhöhen. Da sie mangels Nachfrage kaum noch investieren, erzielen sie riesige Überschüsse – die dann in die Steueroasen in der Schweiz, London oder Cayman Islands abfliessen.

Griechenland ist nur ein Beispiel für eine generelle Politik: Die EU-Kommission will in der Euro-Zone mit massiven Lohnsenkungen die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Schuldnerländer wiederherstellen. Richtig daran ist, dass die Euro-Südländer ihre Wettbewerbsfähigkeit tatsächlich verloren haben und dass dies etwas mit den Lohnkosten zu tun hat. Irgendjemand muss hier nachgeben, sonst fällt die Währungsunion auseinander. Die Frage ist bloss: Wer soll nachgeben – und in welche Richtung?

Eine gemeinsame Lohnpolitik ist nötig

Diese Frage hätte man sich natürlich schon vor 20 Jahren stellen sollen, denn eine Währungsunion braucht zwingend eine gemeinsame Lohnpolitik. Währungsunion ist, wenn kein Land mehr einseitig auf- bzw. abwerten kann. Genau dies war einer der Hauptgründe für die Schaffung des Euro: Kein Land sollte mehr durch eine einseitige Abwertung seine Exporte zulasten der Konkurrenten verbilligen können. Aber: Denselben Zweck kann man innerhalb einer Währungsunion (oder in einem Regime fixer Wechselkurse) auch dadurch erreichen, dass man die Inflationsraten konstant hält.

Bei der Gründung einer Währungsunion ist deshalb auf zwei Dinge zu achten: Die Wechselkurse müssen zum einen von Anfang an auf einem Niveau fixiert werden, das einen ausgeglichenen Warenhandel ermöglicht. Zweitens: Damit sich daran auch in Zukunft nichts ändert, müssen sich die Lohnstückkosten respektive Inflationsraten fortan parallel entwickeln. Lohnstückkosten sind definiert als Teuerung minus Zuwachsrate der Produktivität.

Ein Beispiel: Die EU strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Von 1998 bis 2008 ist die Produktivität in Deutschland im Schnitt um 1,5 und in Griechenland um 2,5 Prozent gestiegen. Damit die Lohnstückkosten in beiden Ländern parallel um 2 Prozent steigen, hätte Deutschland seine Nominallöhne um 3,5 und in Griechenland um 4,5 Prozent erhöhen müssen. Tatsächlich sind die deutschen Löhne jedoch bloss um 1,6, die griechischen hingegen um 5,9 Prozent gestiegen.

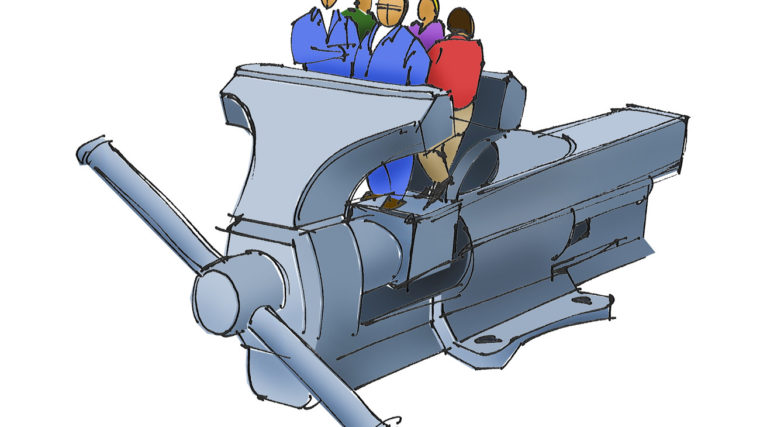

Lohnpolitik im Holzhackerstil

Um solche Abweichungen zu vermeiden, hätten die Euro-Staaten ihre Lohnpolitik von Anfang an koordinieren müssen. Der Vertrag von Maastricht sieht dies jedoch nicht vor. Stattdessen wurde die Lohnpolitik an die Europäische Zentralbank (EZB) delegiert. Sie hat den Auftrag, die Inflation für den ganzen Euro-Raum unter 2 Prozent zu drücken.

Vor allem Jean-Claude Trichet, der die EZB von 2003 bis 2011 präsidierte, verstand das als Auftrag zum Lohndrücken. Für ihn stand fest, dass Inflation immer von einer Lohn-Preis-Spirale ausgelöst wird. In jeder seiner regelmässigen Pressekonferenzen warnte er vor «Lohndruck» und mahnte zur Lohnermässigung. Sobald die Gewerkschaften höhere Löhne forderten, drohte ihnen Trichet mit höheren Zinsen respektive einer Rezession.

Dank dieser Lohnpolitik im Holzhackerstil konnte die EZB zwar die Teuerung im Euro-Raum auf 2 Prozent beschränken – Auftrag erfüllt. Aber dieser «Erfolg» hatte zwei gravierende Nebenwirkungen. Erstens stieg die Teuerung je nach Land unterdurchschnittlich stark. Zweitens nahmen die Reallöhne ab 2002 kaum noch zu und blieben in vielen Euro-Ländern, allen voran in Deutschland, aber auch Holland, Belgien und Österreich weit hinter der Produktivität zurück.

Das bedeutete, dass im Euro-Raum insgesamt die selbst geschaffene Nachfrage nicht mit der Produktivität mithalten konnte. Deutschland und Holland konnten dies mit hohen Exportüberschüssen teilweise kompensieren, aber für den Euro-Raum insgesamt bedeutete die verfehlte Lohnpolitik nicht nur das Ende des Wirtschaftswachstums (nur noch 0,4 Prozent pro Kopf seit 2002), sondern auch massive Ungleichgewichte. Diese wiederum haben das Finanzsystem an den Rand des Abgrunds gebracht und die Politik vollends zur Geisel der Finanzmärkte gemacht.

Keine demokratische Kontrolle

Diese Entwicklung war vorhersehbar. Einige Ökonomen – wie etwa Heiner Flassbeck, der damalige Staatssekretär im deutschen Finanzministerium – warnten schon Ende der 1990er-Jahre davor, dass der Euro auseinanderbricht, wenn sich die Lohnstückkosten nicht in allen Ländern etwa parallel entwickeln. Doch die Warnung wurde nicht zuletzt deshalb überhört, weil sich der Staat gemäss neoliberaler Doktrin nicht in die Lohnpolitik einmischen soll.

In Wirklichkeit betreibt der Staat immer Lohnpolitik. Er beeinflusst die Löhne direkt als grösster Arbeitgeber oder indirekt mit der Arbeitsmarkt-, der Geld- und der Fiskalpolitik. Deutschland etwa hat mit den Hartz-Reformen absichtlich einen Niedriglohnsektor geschaffen und damit das Lohnniveau gesenkt. Neu ist, dass die EU-Zentrale, gemeinsam mit dem Weltwährungsfonds und der EZB, jetzt ganz direkt in die Lohngestaltung einzelner Euro-Länder eingreift. Sie tun es leider auf die dümmstmögliche Art und ohne jede demokratische Kontrolle.

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 29.06.12