Leitartikler lieben es, uns darüber zu informieren, dass Europa nicht mehr das Zentrum der Welt sei. Stimmt das wirklich? Ist der Mittelpunkt der Welt wirklich nicht mehr dort, wo man selber lebt und wirkt? Und wenn ja: Was juckt das uns?

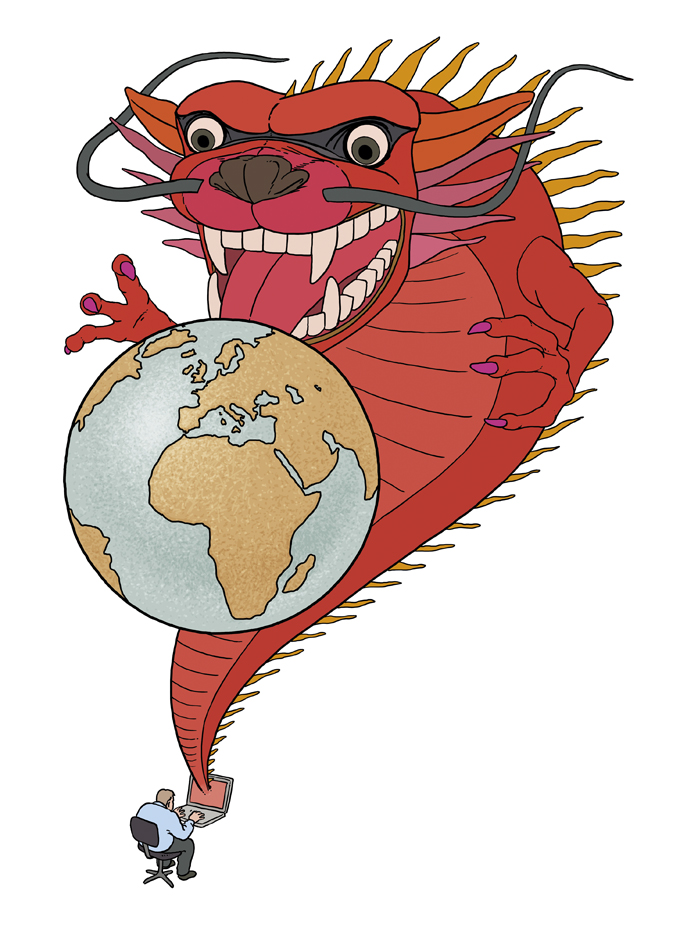

Die Angst vor dem roten Drachen grassiert – doch die wahren Probleme liegen vor unserer Haustür. (Bild: Stephan Liechti)

Werden wir ärmer, wenn die Chinesen reicher werden? Oder können wir dann mehr exportieren, wie andere globale Denker herausgefunden haben. Und was bedeutet es konkret, wenn sich die Macht wirklich von Bern oder Berlin nach Beijing verschoben haben sollte?

Natürlich jetten Leitartikler öfter mal höchstpersönlich nach Delhi, Beijing und Schanghai und beobachten dort staunend, dass auf den Baustellen auch nachts und sonntags gearbeitet wird. Die westlichen Beobachter folgern daraus messerscharf, «dass wir uns warm anziehen müssen». Wahrscheinlich mit Klamotten made in China.

Noch härter arbeiten! Wirklich?

Unsere Vorfahren mussten für einen Sonntagsanzug noch zehn Tage arbeiten. Heute reichen dafür zehn Stunden. Die fleissigen und produktiven Asiaten erlauben es uns, weniger zu arbeiten und dennoch warm gekleidet zu sein. Aus irgendeinem Grund ziehen die Leitartikler aber regelmässig den gegenteiligen Schluss: «Wir müssen noch mehr und härter arbeiten!» Warum eigentlich? Damit wir noch eine Extraschicht Textil auflegen oder ein Auto mehr in die Garage stellen können?

In einem Punkt allerdings tragen die westlichen Bedenkenträger ihre Sorgen zu Recht: Wenn die Inder, Chinesen und vielleicht sogar noch die Afrikaner auch nur halb so viel konsumieren würden wie wir, ist Schluss mit billigen Rohstoffen. Beim Erdöl spüren wir das schon lange, bei den Nahrungsmitteln und den seltenen Erden liegt das Gröbste noch vor uns.

Bisher haben wir von den Ressourcen der Asiaten und Afrikaner gelebt. Jetzt fordern auch diese ihren Teil. In diesem Sinne verschieben sich die Machtverhältnisse tatsächlich – wenn auch nur sehr langsam. Ein durchschnittlicher Schweizer wiegt – ökologisch betrachtet – noch immer viermal so viel wie ein durchschnittlicher Inder und fünfmal so viel wie ein Chinese. So gesehen, verlieren wir nicht an Terrain oder wird unser «ökologischer Fussabdruck» nicht kleiner, sondern die andern gewinnen Terrain zurück.

Die logische Konsequenz dieser Entwicklung ist aber eben nicht der globalisierte Ausgleich. Vielmehr bewegen wir uns auf einen Zustand zurück, in dem jeder Kontinent und jedes Land etwa von den natürlichen Ressourcen leben muss, die es vor Ort gibt.

Vor der eigenen Türe säen

Das heisst nicht, dass es keinen Austausch mehr gibt. Aber wenn wir uns nicht mehr darauf verlassen können, von den Ressourcen der anderen leben zu können, müssen wir die eigenen nutzen. Wir müssen vermehrt wieder vor der eigenen Tür säen und ernten.

Warum also die unaufhörliche Debatte über die Verschiebung der Machtverhältnisse? Weil die ökonomischen Sonntagsredner damit einen wunden Punkt treffen. Die Macht hat sich tatsächlich verschoben, aber nicht von Bern nach Beijing, sondern von der Politik zu den Kapitalmärkten, von den Bürgern zu den Finanzverwaltern. Der Staat ist daran, abzudanken und die Leitartikler begleiten diesen Prozess als Sterbehelfer.

Ein typisches Beispiel dafür ist die Berichterstattung über den Wahlkampf in Frankreich. Auf allen Kanälen las und hörte man: Frankreich verschliesst die Augen vor der Wirklichkeit, tut so, als wäre es allein auf der Welt, hat noch nicht eingesehen, dass die Globalisierung ein irreversibler Prozess sei. Als sich dann allmählich ein Sieg des sozialistischen Kandidaten François Hollande abzeichnete, kam noch ein weiteres Leitmotiv dazu.

Stellvertretend für viele sei hier der «Tages-Anzeiger» zitiert: «Gut möglich, dass der neue Staatschef alsbald mit einem Warnsignal konfrontiert wird, das er nicht ignorieren kann: Wenn die Märkte das Vertrauen in Frankreich verlieren und die Renditen in die Höhe schiessen. Schon François Mitterrand kam in den 80er-Jahren auf Druck der Märkte zur Räson.»

Märkte handeln nicht vernünftig

Richtig ist, dass die Märkte tatsächlich ein Problem sind. Falsch ist hingegen, dass sie die «Räson», die Vernunft, verkörpern. Das tun sie eben nicht. Die Entscheidungen der Märkte sind das Ergebnis von sekundenschnellen Instinktentscheiden von Tradern im Dienst von ein paar Millionen Reichen. Im Vergleich dazu verkörpert die Demokratie schon fast die reine Vernunft. Im demokratischen Entscheidungsprozess werden Argumente ausgetauscht. Dadurch steigt nicht nur die Qualität der getroffenen Entscheidungen, sondern vor allem auch deren Akzeptanz.

Der Mechanismus des Marktes ist effizient, wenn es darum geht, individuelle Präferenzen auszudrücken. Käse oder Fleisch, Bier oder Wein, Auto oder Velo. Doch er eignet sich nicht dazu, unser gesellschaftliches Zusammenleben zu ordnen – also Politik zu betreiben. Doch genau dies tut er in zunehmendem Masse.

Spanien, Griechenland, Portugal streichen Staatsausgaben und bauen Arbeitnehmerrechte ab, weil der Markt es verlangt. Die Entscheide werden zwar noch von den demokratisch gewählten Instanzen formell abgenickt, aber nicht mehr mit offenem Ausgang diskutiert. Der Markt könnte am bedingungslosen Sparwillen zweifeln, die Zinsen erhöhen und das Land in den Konkurs treiben.

Wie uns der Markt entmündigt

Der Westen gibt die Macht nicht an China ab – er lässt sich vielmehr von den Märkten entmündigen. Warum? Die Antwort steckt in drei Zahlen: 21, 76 und 97. 21 Milliarden Euro haben die Privathaushalte des Euro-Raums im – durchaus typischen – letzten Quartal gespart. Weitere 76 Milliarden haben die Unternehmen gespart – nach Abzug aller Investitionen, Dividenden und Boni. Und die Summe davon, nämlich 97 Milliarden Euro, mussten sich die Staatshaushalte bei den Unternehmen und den reichen Haushalten ausleihen, um deren Ersparnisse überhaupt erst möglich zu machen. So wollen es die Gesetze der doppelten Buchhaltung.

Von diesen drei Zahlen zieht eine die ganze Aufmerksamkeit auf sich: die 97 Milliarden Euro Defizit der Staatshaushalte, allein in diesem Quartal. Die Überschüsse der Unternehmen von rund 76 Milliarden Euro sind jedoch der eigentliche Skandal – wohlverstanden: nach Abzug aller Auslagen.

Diese Überschüsse sind die Folge der Globalisierung: der Möglichkeit, Arbeitnehmer und Steuerbehörden weltweit gegeneinander auszuspielen und die entsprechenden Kosten zu drücken. Die 76 Milliarden sind das Geld, das die Unternehmen dem Wirtschaftskreislauf entziehen – und das die Regierungen wieder «zurückpumpen» müssen, um einen Kollaps zu vermeiden. Und genau dadurch ist die Politik zur Geisel der unberechenbaren globalen Finanzmärkte geworden.

Um dieses Problem zu lösen, müssen wir es zunächst begreifen und offen ansprechen, müssen wir 21 und 76 addieren und analysieren, bevor wir uns über 97 ereifern. Genau dieses exakte Nachdenken verhindern die polyglotten Leitartikler mit ihrem Geplauder über das Machtzentrum, das sich angeblich nach Beijing verschoben haben soll.

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 18.05.12