Christoph Gerber steht an seinem Holztisch, er kramt in einer Schublade und holt einen Schwarzteebeutel hervor. Bedächtig giesst er Wasser in seine Tasse, gibt Kaffeerahm dazu und setzt sich an den Tisch. «Wie wollen Sie vorgehen?»

Er wirkt etwas reserviert, mustert sein Gegenüber kritisch. Es gab wohl schon zu viele Interviews zu seiner grossen Erfindung. Was will jetzt diese Journalistin noch wissen?

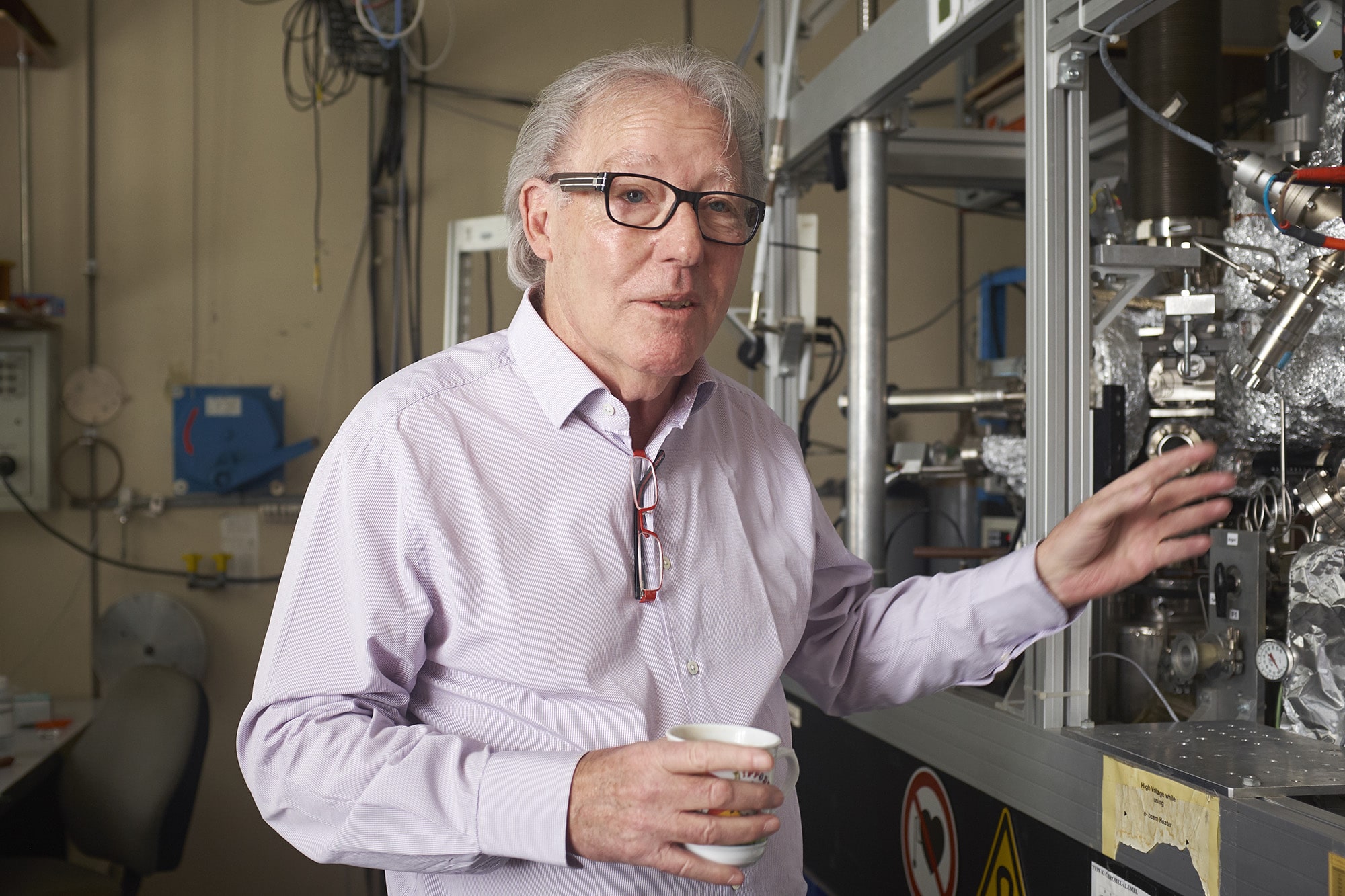

Das Rasterkraftmikroskop: Mit dieser Erfindung schuf der Basler Christoph Gerber 1986 in den Labors von IBM in Rüschlikon ein revolutionäres Instrument, das bis heute auf der ganzen Welt im Einsatz steht und immer noch weiter perfektioniert wird. «Heute arbeiten solche Mikroskope in der Zeitdomäne von chemischen Aktivitäten und können die zellulare Maschinerie dynamisch auf den Nanometer und in Ist-Zeit beobachten», erklärt Gerber.

Klingt kompliziert, aber dann veranschaulicht er das Fachchinesisch: «Heute können Sie durch ein solches Mikroskop beobachten, wie eine Nervenzelle funktioniert. Simultan, im Jetzt-Zustand.» Dann lässt er auf dem Computer eine Aufnahme laufen, die zeigt, wie Strom durch eine Nervenzelle fliesst. Als der Blick zurück zu Gerber wandert, leuchten seine Augen.

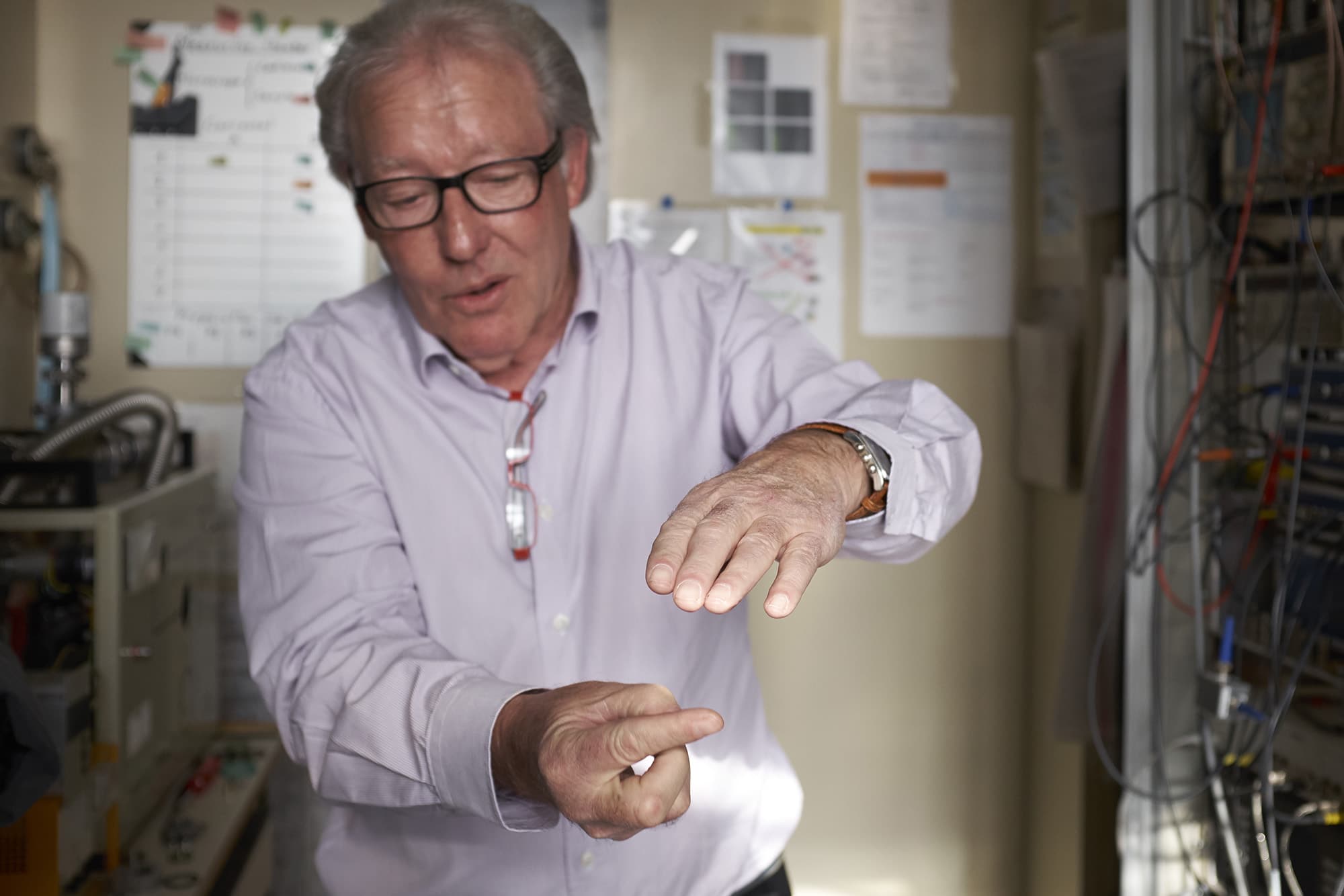

Es ist schwierig, so ein Rastermikroskop zu verstehen. «Sie müssen sich das vorstellen wie einen alten Plattenspieler.» Gerber imitiert mit seinem linken Arm einen Federbalken, der beim Grammophon über die Platte fährt. «Hier fährt er einfach über Atome.» Mit seiner rechten Hand zeigt er die Atome, die abgerastert werden.

«Als Forscher braucht man eine hohe Frustrationstoleranz, die durchaus stimulierend wirkt.»

Wenn Gerber von seiner Erfindung spricht, klingt es fast, als sei es ein einfaches Unterfangen gewesen. Als hätte er nicht etwas Revolutionäres geschaffen. Dabei läutete dieses Mikroskop eine neue Ära in den Naturwissenschaften ein: Auch die Uni Basel schwärmt von der Arbeit ihres Titularprofessors:

«Mithilfe des AFM [Atomic force microscopy, Rasterkraftmikroskop, Anm. d. Red.] lassen sich zudem verschiedene physikalische und chemische Parameter wie Reibung, Magnetkraft oder Bindungsstärke messen. Forscher können mithilfe des Rasterkraftmikroskops jedoch nicht nur beobachten, abbilden und messen, sondern auch einzelne Atome genauestens platzieren und somit neuartige Strukturen aufbauen. Aus diesen zahlreichen Einsatzbereichen des Rasterkraftmikroskops ergeben sich die unterschiedlichsten Anwendungen. Die Abbildung biologischer Nanomaschinen in atomarer Auflösung, die Entwicklung neuer Sensoren in der Diagnostik oder der Bau winziger, neuartiger elektronischer Bauteile sind nur einige Beispiele, die heutzutage verfolgt werden.»

Wenn Christoph Gerber erzählt, wie er zu diesem Instrument kam, betont er immer wieder den Grundsatz von «trial and error», vom Versuchen und Scheitern: «Als Forscher läuft man per se ständig in eine Sackgasse, etwa 95 Prozent der Ideen enden so», sagt er achselzuckend. «Man braucht eine hohe Frustrationstoleranz, die durchaus stimulierend wirkt.»

Damit neben all dem Frust trotzdem Erfolgserlebnisse möglich werden, benötige man vor allem Teamarbeit. «Es ist so, wie die englischen Fussballfans singen: ‹You never walk alone.›» So war es auch bei Gerber und dem Rasterkraftmikroskop. Eines Tages kamen er und seine Kollegen nicht mehr weiter. Es gab das Rastertunnelmikroskop, das elektrische Spannungen messen kann. Aber was tun, wenn die Probe keinen Strom leitet?

Die Lösung war ein Plattenspieler

Die Lösung kam am ersten Workshop für Tunnelmikroskopie, dem Vorgänger des Rasterkraftmikroskops. «Ein Kollege sprach davon, dass atomare Kräfte beim Tunnelprozess an der Spitze wirken. Plötzlich wussten wir, was zu tun war, um nicht leitende Oberflächen atomar abzubilden.»

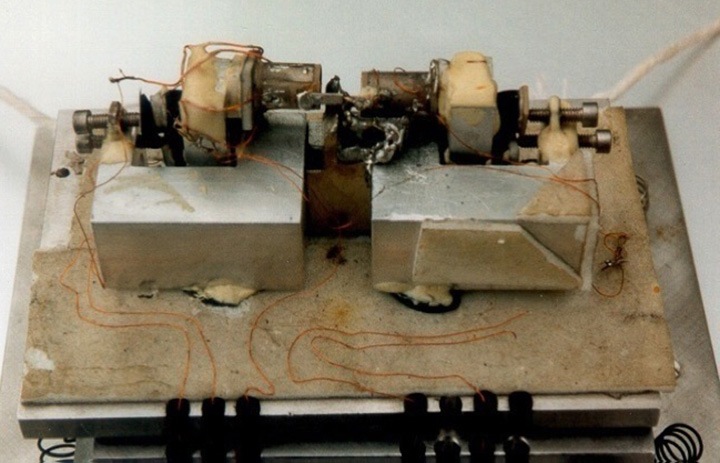

Gerber ging in den nächsten Elektronikladen, kaufte sich einen Plattenspieler und brachte ihn in seine Werkstatt. Er zersplitterte die Diamantnadel des Plattenspielers und klebte das kleinste Fragment an eine Goldfolie, die er zuvor millimeterdünn präpariert hatte. «Schon hatte ich meinen Federbalken, das Herz des Rasterkraftmikroskops.»

«Ich hätte eine Firma zur Herstellung dieser Mikroskope gründen und damit reich werden können.»

So simpel wie das klingt, war das Unterfangen aber nicht: Fünfeinhalb Monate lang arbeiteten Gerber und seine beiden Kollegen Tag und Nacht, bis das erste Modell fertig war. «Alles daran ist selbst gebaut, das Material hat etwa 100 Dollar gekostet.» Darauf ist Gerber besonders stolz: Dass sein Werk kein «Ferrari» ist, kein «unglaubliches Gerät». Sondern die simple Lösung für ein hochkomplexes Problem. So simpel, dass so ein Gerät auch unter unwirtlichen Bedingungen seinen Dienst verrichtet – 2008 sogar auf dem Mars.

Nach dem ersten selbstgebauten Mikroskop dauerte es fünf Jahre, bis eine massentaugliche Produktion möglich war. Eine äusserst kurze Zeit in dieser Branche, so Gerber: «Ich hätte dann eine Firma zur Herstellung dieser Mikroskope gründen und damit reich werden können.» So machten es viele Wissenschaftler, besonders in Amerika, aber auch in der Schweiz werde dieser Ansatz immer attraktiver.

Freilich nicht für Gerber: «Ich habe immer nach neuen Anwendungen in der Nanomechanik gesucht und neue Projekte begonnen.» So funktioniert er, getrieben von Problemen, die nach einer Lösung suchen.

Der Kavli-Preis als Highlight seines Lebens

30 Jahre nach dieser bahnbrechenden Erfindung erhielt Gerber 2016 den mit einer Million Dollar dotierten Kavli-Preis, gemeinsam mit seinen Kollegen Gerd Binnig und Calvin Quate. «Für die Erfindung und Realisierung der Rasterkraft-Mikroskopie, ein Durchbruch in der Messtechnik und Nanoskulptur, der sich weiterhin transformativ auf Nanowissenschaft und

-technologie auswirkt», wie das Komitee in seiner Würdigung schrieb.

Die Preisverleihung fand im gleichen Saal statt, in dem auch der Friedensnobelpreis vergeben wird. «Das war ein grosser Moment für mich, ein absolutes Highlight meines Lebens», sagt Gerber. Eine späte Ehre für seine Arbeit.

Dabei war fokussiertes Schaffen nicht immer seine Stärke. Er beschreibt sich selbst als Träumer und mittelmässigen Schüler. Deshalb verlief sein Lebensweg nicht in den Bahnen eines klassischen Wissenschaftlers, der vom Gymnasium an die Uni und von dort ins Labor wechselte.

Eigentlich wäre Gerber seit Jahren in Rente. Noch ist es aber nicht so weit: «Ein paar Ideen hätte ich noch.»

Gerber machte eine Ausbildung zum Feinmechaniker, arbeitete und studierte einige Jahre in Schweden, bevor er 1966 als wissenschaftlicher Mitarbeiter ins IBM-Forschungslabor in Rüschlikon ZH wechselte. «Hier veränderte sich mein Leben für immer», sagt er. Er begann, Strukturen im Nanobereich zu untersuchen, arbeitete mit späteren Nobelpreisträgern zusammen und war massgeblich daran beteiligt, dass der Forschungszweig der Nanowissenschaften entstand.

15 Jahre nachdem er das Rasterkraftmikroskop entwickelte, kehrte Gerber in seine Geburtsstadt Basel zurück. Hier baute er das Institut für Nanowissenschaften mit auf. Seitdem forscht er hier als Titularprofessor an seinen Ideen.

Heute ist Christoph Gerber 72 Jahre alt, er hat mehrere Jahre in Stanford gearbeitet, lebte in Japan, hat Ehrenprofessuren der St. Andrews University in Schottland und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Wenn er von seinen Reisen berichtet, von seinen Forschungen und Ideen, fehlen ihm manchmal die Worte. «Wir arbeiten sehr international, normalerweise spreche ich über diese Dinge in Englisch.»

Nun gibt es zu seinen Ehren einen Abend im Zeichen der Nanowissenschaft: Neben Ansprachen von Uni-Rektorin Andrea Schenker-Wicki und der Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind werden am 26. Februar auch mehrere wissenschaftliche Referate gehalten, darunter eines von Christoph Gerber zu «seinem» Mikroskop. Was ihm vor dem Anlass in Liestal zu seinen Ehren am meisten Kopfzerbrechen bereitet: Dass er dort auf Deutsch referieren muss.

Krebs und resistente Erreger erforschen

Dabei hat er noch ganz andere Probleme zu lösen: Gerber und sein Team erforschen derzeit Mutationen in verschiedenen Krebsarten. Patientenbiopsien können so schneller diagnostiziert werden, dank neu entwickelten nanomechanischen Biosensoren.

Und nicht nur das: Gerade hat Gerber mit seinem Team einen Forschungsantrag geschrieben für ein Projekt, das resistente Krankheitserreger in Krankenhäusern untersucht. «Ich habe selbst Freunde, die an so etwas beinahe gestorben sind», erklärt Gerber. Wieder ein grosses Problem, das nach einer Lösung schreit. Und vielleicht findet er die ja. Gewisse Aussichten auf Erfolg seien bereits erkennbar, verspricht er.

Eigentlich wäre Gerber schon seit sieben Jahren in Rente. Noch ist es aber nicht soweit. «Ein paar Ideen hätte ich noch», meint er. Ein Forscher kann nie aufhören, über Probleme nachzudenken.