So nah, so schön und manchmal auch so verrückt: das Leben an unserem Rhein. Ein Bericht über drei Tage, ganz nah am Wasser. Und wer sich selber auf die Reise an den Rhein machen will, findet hier einige interessante Tipps.

Am Start ist alles perfekt. Das sommerliche Wetter, das erhabene Städtchen Laufenburg, der ewige Rhein, der mit grosser Gelassenheit an der stolzen Altstadtkulisse vorbeizieht.

Früher tobte und toste der Rhein hier noch. Damals, als das deutsche und das schweizerische Laufenburg nur durch eine enge Schlucht getrennt waren, kaum zwölf Meter breit. Die normalen Schiffer und Flösser mieden die heimtückischen Stromschnellen, die «Louffen», die dem herzigen Stedtli den Namen gaben. Den Transport übernahmen spezialisierte Laufenknechte, die die Flosse oberhalb der Schwellen auseinandernahmen, die Baumstämme einzeln die Schnellen hinunterliessen und sie unten wieder zusammenzurrten, weil der Kampf gegen das wilde Wasser ohnehin aussichtslos gewesen wäre.

Doch dann wurde der Rhein gezähmt, Anfang des 20. Jahrhunderts, als der Fluss für das neue Wasserkraftwerk verbreitert und um mehrere Meter aufgestaut werden musste. Seither gibt es diese enge Laufenburger Schlucht nicht mehr.

Noch immer sind sich Deutschland und die Schweiz hier so nah wie sonst fast nirgendwo. Die Behörden, die Tourismusverantwortlichen, die Kulturleute, die Jugendarbeiter von beiden Seiten des Rheins – sie alle arbeiten eng zusammen. Und auch alle Feste werden gemeinsam gefeiert, so als hätte es Napoleon nie gegeben, diesen kleinen Ignoranten, der die Stadt Laufenburg vor rund 200 Jahren auf dem Papier geteilt hat.

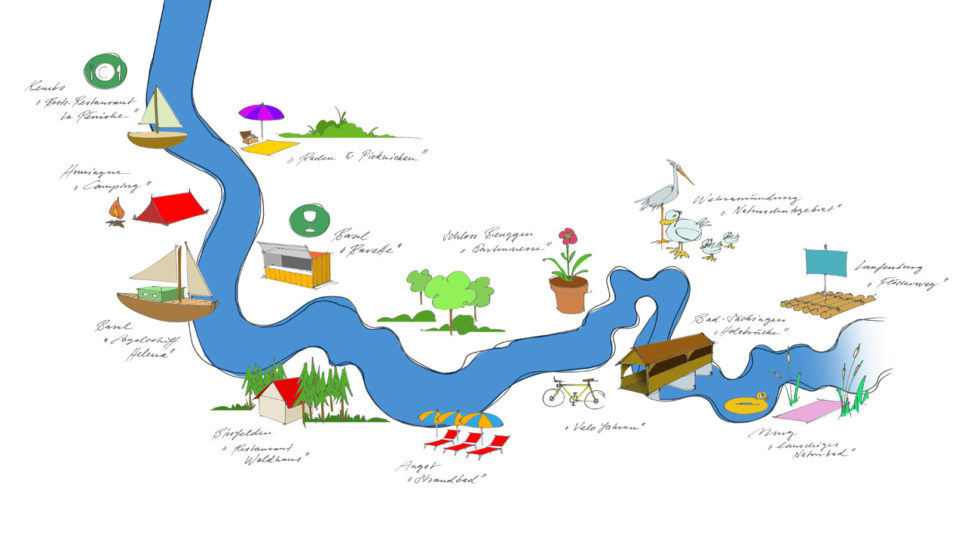

Grosse Ansicht der Karte öffnen

Gut, kleinere Probleme im zwischenstaatlichen Bereich gibt es auch in Laufenburg. Vor wenigen Jahren zum Beispiel, als die Deutschen von Norden her und die Schweizer von Süden an der neuen Rheinbrücke für den Autoverkehr bauten. Beide machten sich mit gewohnter Präzision an die Arbeit und dachten selbstverständlich auch daran, dass die Deutschen ihre Höhenangaben (Meter über Meer) auf die Nordsee und die Schweizer aufs Mittelmeer bezogen. Dummerweise wurde die Differenz von 27 Zentimetern auf den Plänen wegen eines Vorzeichenfehlers nicht eliminiert, sondern verdoppelt.

Immerhin wurde der Fehler kurz vor der Fertigstellung entdeckt und mit beträchtlichem Aufwand direkt am Bau korrigiert. «Wo Menschen zusammenkommen, kann es halt das eine oder andere Problemchen geben», sagt die freundliche Frau im Tourismusbüro: «Mit der Nationalität hat das nichts zu tun. Hier am Rhein sind wir Deutsche und Schweizer ein Völkchen.»

Laufenburg: Im «Hähnle» gehts einsilbig zu

An einem solchen Ort lässt man sich zu Beginn einer anstrengenden Velotour gerne noch kurz nieder, um ein «Radler» (für Schweizer: ein Panaché) zu trinken, den Ausblick auf das alte aargauische Laufenburg zu geniessen und mit dem Wirt zu plaudern. Oder besser gesagt: um zu versuchen, mit dem Wirt zu plaudern. Denn der Mann hinter dem Tresen des Bistros Hähnle ist alles andere als auskunftsfreudig. Mehr als ein mürrisches Ja ist ihm – zwischen zwei Bissen Schinkensandwich – nicht zu entlocken. Möglicherweise sind ihm die Fragen zu blöd («Läuft das Geschäft? Zufrieden mit der deutschen Nationalmannschaft?»).

Vielleicht hat er es auch nicht nötig, freundlich zu sein. Die Schweizer werden schon zufrieden sein, wenn sie in dem Lokal direkt an der Grenze dank des etwas grosszügigeren deutschen Gesetzes noch rauchen dürfen und sie dazu erst noch ein Bier trinken können, das mit billigem Euro bezahlt wird.

Uns zieht es dennoch weiter, aufs Velo, dem Rhein entlang nach Bad-Säckingen. Schon nach den ersten paar Hundert Metern ist es mit der Idylle vorbei. Mit der Kraft des Radlers rauschen wir vorbei am Kraftwerk, an Fabrikanlagen und an Strommasten, die fein säuberlich aufgereiht vor- und nebeneinander stehen wie eine grotesk überdimensionierte Armee.

Weiter! Und wieder zurück ins Mittelalter. Ins alte Bad-Säckingen, das sehr viel mehr lebt als Laufenburg mit seiner ruhigen Altstadt. Und ganz anders auch als das protestantische Basel. Hier in Bad Säckingen ist der Münsterplatz kein Ort der Stille und der Langeweile, sondern das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens mit Restaurants, einem Samstagsmarkt und regelmässigen Happenings. Und so wird hier bei schönem Wetter von frühmorgens bis spätabends getratscht, gehandelt und gefeiert. Die katholische Münstergemeinde lebt gut mit dem Rummel – solange ihre Gottesdienste nicht gestört werden. «Das funktioniert», sagt Monika Kreutz vom Pfarramt, «man kann ja miteinander reden.»

Das ist nun tatsächlich der perfekte Ort, um sich niederzulassen, in einem Restaurant direkt gegenüber dem Münster. Nach reiflicher Überlegung nehmen wir nicht das Menü mit Schweinshals an Curry, sondern einen Salat (wir sind ja als Sportler hier) und zum Trinken ein grosses Weizenbier (Profisportler sind wir nun auch wieder nicht). Das Essen ist gut, die Aussicht schön und der Name des Restaurants beeindruckend: «Zum schwarzen Walfisch».

Nächste Station ist Rheinfelden. Es ist ein gemütliches Fährtchen, dem Fluss entlang. Die grösste Herausforderung besteht darin, den vielen Enten, Schwänen und Gänsen auszuweichen, die es sich auf dem Weg durch das Naturschutzgebiet bei der Wehrmündung gemütlich gemacht haben.

Obwohl wir noch nicht übermässig viel geleistet haben, entspannen wir uns in Rheinfelden erst einmal auf dem alten Inseli zwischen Scherben und PET-Flaschen. Wir schliessen die Augen, geniessen das Rauschen des Rheins, seinen Geruch. Nach diesen schönen Momenten sind wir bereit für das grosse Ereignis: das Fischessen des Rhein-Clubs. Unsere Erwartungen sind gigantisch, nachdem man uns in Laufenburg viel von den guten alten Zeiten erzählt hat, in denen Fricktaler Lachs in ganz Europa als Delikatesse galt.

Rheinfelden (CH): ein toller Hecht!

Fischessen gehören im Fricktal zum Sommer wie die Dorffasnacht zum Winter. Kein Wunder, dass uns in Rheinfelden Hinweisschilder in ein Festzelt lotsen. Gastgeber ist der lokale Wasserfahrverein. Aus den Boxen rocken Lynyrd Skynyrd («Sweet Home Alabama»), auf dem Tresen locken Fische, die einfacher zu buchstabieren sind: Hecht und Felchen. Uns gluschtet es eigentlich mehr nach den frittierten Häppchen, dann aber zeigt uns der Grillmeister den 1,4-Kilo-Prachtskerl.

Ein toller Hecht!

Den müssen wir probieren. Etwas naiv fragen wir bei der Bestellung nach, ob er aus hiesigem Gewässer stamme. «Leider nein», sagt die Kassiererin, «der Hecht kommt aus Estland.» Und die Felchen? Vermutlich aus dem Bodensee, meint sie schulterzuckend. Ihr schlechtes Gewissen weckt unser Mitleid. Nun, da der Hecht schon durch halb Europa gekarrt wurde, soll er nicht als Katzenfutter enden.

Rheinfelden (D): ein blauer Bock

Weil uns der tolle Hecht noch ein bisschen auf dem Magen liegt, entscheiden wir uns spätnachts für einen Absacker. Rheinfelden ist nicht gerade bekannt für sein Nachtleben, ja, überhaupt für ein Nachtleben. Weshalb wir uns rasch durch die Region googeln, die alte Rheinbrücke überqueren und schliesslich in einem Lokal landen, das berühmt, besser gesagt, berüchtigt ist: «Zum blauen Bock». Seit 40 Jahren Anlaufstelle für Voyeure und Liebesdienstbedürftige. Ein Klassiker aus einer anderen Zeit.

Wir übertreiben nicht, wenn wir schreiben, wir seien nirgendwo sonst auf unserer Reise so schwärmerisch empfangen worden wie hier. Einige Angestellte begrüssen uns persönlich, der Chef bringt uns das Bier (10 €uro) selbst an den Tisch. Kaum haben wir angestossen, kommen weitere Menschen hinzu. Wo sonst lernt man in 15 Minuten halb Schengen kennen?

Doch es ist nicht alles Gold, was im Bock scharwenzelt: Dem Chef zufolge lief das Geschäft auch schon besser. Die Kosten steigen seit Jahren, alle wollen etwas von diesem Lokal: das Finanzamt, die Gemeinde, das Wasserwerk, das Elektrizitätswerk. Die Einnahmen aber stagnieren. Dabei biete man hier doch noch eine richtige Show, nicht wie die Schuppen in Basel, wo es nur um das eine gehe (der Chef sagts und tätscht die Fäuste aufeinander). Wir hätten ihm gerne noch ein wenig zugehört und dem ganzen Haus Champagner spendiert. Aber so tolle Hechte sind wir auch wieder nicht, weshalb wir mit «fishy» Ausreden einen französischen Abgang machen. Raus aus dem Bock und fein allein ins Bett hinein.

Weil wir in der Umgebung kein günstiges Zimmer mehr gefunden haben, fahren wir dorthin zurück, wo es uns bis jetzt am besten gefallen hat, wo es sogar ein Gasthaus gibt, das noch einen besseren Namen hat als der «schwarze Walfisch»: der «Kater Hiddigeigei» in Bad Säckingen. Benannt ist das Hotel nach dem Katzenmann aus Joseph Victor von Scheffels epischem Gedicht «Der Trompeter von Säkkingen», einem der beliebtesten deutschen Bücher aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie man als Bildungsreisender (mit iPhone) ja weiss.

Wir schlafen wunderbar. Und beim Morgenessen erwartet uns schon das nächste Wunder: Brot, Fleisch, Käse, Eier, Joghurt – uns wird ein Teller nach dem anderen serviert. Die meisten Gäste haben ein solches Mahl wahrscheinlich nötig, weil sie mit dem Velo unterwegs sind und teilweise «extrem lange Touren» vor sich haben. Bis tief in den Schwarzwald. Oder den Rhein runter, bis zur Nordsee, wie uns eine Angestellte sagt.

Solche Erzählungen wecken auch bei uns den Appetit. Wir essen und essen, so dass wir uns wegen des vollen Magens schliesslich entschliessen, es heute etwas gemächlicher anzugehen. Mit dem Velo fahren wir an diesem Morgen nur die 22 Kilometer nach Rheinfelden zurück, wo wir aufs Schiff umsteigen, das uns durch die beiden Schleusen in Augst und Birsfelden zur Anlegestelle unterhalb des Tinguely-Museums chauffiert.

Schweizerhalle: Erinnerungen werden wach

Es ist eine schöne Fahrt auf der «Christoph Merian», vorbei an lauschigen Plätzchen, an kleineren Häfen und den grossen in Muttenz und Birsfelden. Und auch auf dem Rhein gibt es viel zu sehen: Kajaks, Ruderboote, Motorboote, Weidlinge, Wasserskifahrer. So werden wahrscheinlich die wenigsten Passagiere im Gebiet Schweizerhalle Augen für die Fabriken haben, die sich am Ufer hinter mächtigen Bäumen und alten Häusern verstecken.

Ganz anders war das im November 1986. Nach der Brandkatastrophe in der Lagerhalle 956 von Sandoz blickte die halbe Welt nach Schweizerhalle, weil mit dem Löschwasser Unmengen von Gift in den Rhein gelangten, wo schon bald Hunderttausende tote Fische auf dem Wasser trieben. Dass sich der Fluss im Laufe der Jahre wieder erholte, lag auch daran, dass Wirtschaft und Behörden das Thema Umweltschutz nach der Katastrophe plötzlich ernst nahmen. Probleme gibt es aber immer wieder: Vor einigen Monaten etwa liess das AKW Leibstadt Löschwasser ab, ohne die Rheinstädte und ihre Wasserwerke zu informieren. Über das Gift im Wasser reden weder die Kraftwerkbetreiber noch die Behörden gerne. Allzu genau wollen wir es auch gar nicht wissen. Schon gar nicht vor unserem Schwumm.

Am Ufer des Tinguely-Museums packen wir Klamotten, Handy und Portemonnaie in einen Wickelfisch, tasten uns vorsichtig über die Steine in den Bach, immer in der Hoffnung, dass keine Idioten ihre Bierflaschen ins Wasser geworfen haben, netzen uns leicht fröstelnd an und kreisen mit den Hüften wie der späte Elvis Presley. Schliesslich geben wir uns einen kleinen Schubs, damit wir uns von den kichernden Teenagern am Ufer nicht noch mehr Synonyme für Memmen anhören müssen.

Kleinbasel I: Kältschock auf der Schwimm-Meile

Jedes Jahr dasselbe, dieser saumässige Kälteschock! Wir rufen uns in Erinnerung, was wir von den Verantwortlichen der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft erfahren haben: Lieber nicht bei unter 18 Grad schwimmen, Gefahr von Unterkühlung und Krämpfen. Wickelfisch nicht am Körper anbinden. Vorsicht vor Bojen, Holz und Brückenpfeilern. Und den Rhein nicht überqueren, da der tote Winkel der Schiffsführer etwa so lang ist wie das Schiff selber. Wir halten uns an die Tipps und treiben am Kleinbasler Ufer vorbei, den Wickelfisch nicht am, sondern unter dem Bauch, die Sonne im Gesicht, die Pfalz im linken Blickfeld. Nach der Mittleren Brücke färben sich unsere Lippen wie jene im Asterix-Band «Kampf der Häuptlinge», wir beissen uns durch bis zur Kaserne, ehe wir ans Ufer paddeln.

Man kann an einigen Orten am Oberrhein schwimmen, ja, man könnte gar tauchen. Drift Diving nennt sich das. Doch die Basler Tauchclubs vergnügen sich lieber in ruhigeren Gewässern. Da gibt es meist auch ein bisschen mehr zu sehen.

Kleinbasel II: der grösste Sitzplatz

Die Liebe zum Appenzeller Bier lockt uns zum jüngsten Verköstigungs-Container am Kleinbasler Ufer: die Oetlinger Buvette. Die Tischchen sind allesamt besetzt. Es läuft gut, nach den anfänglichen Startschwierigkeiten wegen der Proteste einzelner Anwohner. «Ich weiss gar nicht, warum es so ein ‹Gschtürm› gibt wegen einer Buvette», sagt ein Gast. «In Solothurn reiht sich an der Aare eine Bar an die andere.» Stimmt. Und wenn Solothurn schon eine Stadt ist, müsste sich doch auch Basel nicht wie ein Dorf geben. Wie Stein (AG) etwa, wo Verbotsschilder darauf aufmerksam machen, dass man angezeigt wird, sollte man berauscht am Ufer sitzen oder in irgendeiner Form die Ruhe stören.

In Basel sorgte noch etwas anderes für Diskussionen: Die Buvette passe nicht ins Stadtbild, war zu hören. Wir lassen unseren Blick schweifen und stellen fest: Man muss dankbar sein, dass einem der türkisfarbene Container die Sicht auf die Häuser dahinter versperrt.

Einige Meter flussaufwärts steigen Rauchzeichen auf. Privat-Grillade eines Pärchens. An schönen Sommertagen sitzen Hunderte, ja, Tausende Menschen am Bach, seit die Stadtbehörden die Kleinbasler Rheinpromenade aufgewertet haben, wodurch die sogenannte Mediterranisierung beschleunigt wurde, was die selben Stadtbehörden nun vor neue Probleme stellt.

Nicht nur uns wirds Sturm vom ganzen «Gschtürm». Auch Iris und Jerry verstehen es nicht so ganz. Sie leben um die Ecke, beim Erasmusplatz. «In der Regel fahren wir raus zum Grillieren, in den Wald. Heute aber geniessen wir den Sonnenuntergang hier», erzählen sie. Warum machen sie das denn nicht auf ihrem Balkon? «Das hier ist unser Balkon!», sagen sie.

Wir flanieren zurück, entlang dem grössten Sitzplatz der Stadt, wo sich junge und alte Menschen auf die Treppen setzen, Bücher lesen, Tütchen rauchen, Wauwauchen kraulen oder mit dem Partner schmusen. Hier geht es fast noch inniger zu und her als im «Blauen Bock».

Kleinhüninger Hafen I: die schöne «Helena»

Auf unseren Velos schottern wir dem Fluss entlang Richtung Kleinhüningen, passieren alte Migrol- und Esso-Parzellen, die eines Tages kulturell zwischengenutzt werden und dann vielleicht die lärm- und litteringgeplagten Menschen in den teureren Wohnquartieren entlasten werden.

Nach der Wiesenmündung: Industriecharme pur. Da ist das Hafenbecken, das vor vielen Jahrzehnten in Handarbeit ausgehoben wurde, da sind Schiffe, farbige Container – und vor uns ein Kran, der locker mal eine 38-Tonnen-Kiste auf einen Lastwagen hievt. Swissterminal heisst die Firma am Westquai, die an Spitzentagen 350 Camionladungen abfertigt. Was kommt denn alles in die Schweiz? Betriebsleiter Hanspeter Marty lächelt und sagt: «Alles! Zum Beispiel Kühlcontainer mit Blutplasma aus den USA, das im Berner Inselspital gebraucht wird. Oder Wein. Getreide. Chemische Stoffe. Einfach alles!» Ist er schon mal mitgefahren, mit einem Frachtschiff nach Rotterdam oder Antwerpen? «Nein. Mich haben zwar schon viele Kapitäne eingeladen. Aber bisher hat mir die Zeit gefehlt», sagt er. «Irgendwann aber werde ich diese Reise machen», sagt Marty.

Einfach mal kurz weggehen, das würde man gerne auch mit der schönen «Helena», 40 Meter lang und 7,5 Meter breit. In jungen Jahren hatte sie tonnenweise Kohle von Köln nach Rotterdam transportiert. Dann war für Segelschiffe wie sie kein Gebrauch mehr auf dem Rhein.

«Helena» wurde als schwimmende Lagerhalle missbraucht und ging nach einer Kollision sogar einmal unter. Dennoch hat sie als eines der ganz wenigen Rheinsegelschiffe überlebt – weil der Abwrackspezialist im letzten Moment ihre Schönheit erkannte. Und ihren historischen Wert. «Helena» wurde renoviert – und ist nun seit über 100 Jahren das erste grosse Segelschiff, das den Rhein hoch bis nach Basel kam, nicht ganz stilecht zwar, sondern mithilfe eines Motors.

Aber das war eigentlich egal. Hauptsache, «Helena» konnte den Delegationen aus Basel und Rotterdam einen würdigen Rahmen bieten bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung zur gemeinsamen Weiterentwicklung der beiden Häfen. Trotz Krise rechnen die Hafenbehörden damit, dass der Containerumschlag in den nächsten Jahren auch auf dem Rhein noch stark zunehmen wird. Darum sind die Rotterdamer schon seit längerem daran, einen neuen Hafen in die Nordsee zu bauen. Nun werden auch rheinabwärts – unter anderem in den Basler Häfen – neue Terminals geplant. Und neue, hippe Quartiere, direkt am Rhein.

Kleinhüninger Hafen II: der «rostige Anker»

Eher etwas für Nostalgiker ist der «rostige Anker». Und damit ist das Lokal auch etwas für uns. Wir setzen uns draussen hin, schauen den Containerschiffen beim Löschen zu und essen Lamm. Gegenüber das elsässische Hüningen, das dank dem neuen Hochhaus über eine Art Skyline verfügt. Nach einem Abendessen, einem Schwatz mit Hafenarbeitern und trendigen Jungs («Wow, hier ist es fast noch besser als in Hamburg!») müssen wir weiter, unser Zelt aufschlagen. Über Deutschland (Weil) fahren wir via Fussgänger- und Fahrradbrücke weiter nach Frankreich (Hüningen). Zum Camping «Le petit port». Ein netter Name. Etwas weniger formidabel ist die Lage zwischen Transportunternehmen, Parkplätzen und Mehrfamilienkästen. Und dann dieser Platzwart!

Passport! Name! Zahlen! Wer diesem Mann gegenübersitzt, beginnt zu zweifeln, dass die Franzosen die Erfinder des Charmes sein sollen. Umso freundlicher sind dafür die Zeltnachbarn, ein älteres holländisches Paar. Vor einem Jahr waren sie in Dänemark. Schön, aber auch etwas langweilig. Darum entschieden sie sich in diesem Jahr für etwas Aussergewöhnliches. Etwas «Historisches», wie der Mann sagt. Eine Velotour, der Westfront des Ersten Weltkrieges entlang, von Belgien ins Elsass. Landschaftlich eine sehr schöne Tour, sagen beide: «Und so ganz nebenbei erfährt man auch noch einiges aus der Geschichte.»

Am Morgen räumen wir rasch alles zusammen, der Rhein ist noch lang. Über die Brücke geht es zurück ins deutsche Weil. Am Ufer bei der Brücke füttert eine ältere Dame Schwäne – unmittelbar neben dem Schild «Wer Schwäne füttert, füttert auch Ratten». Weiter, zum Jachthafen, versteckt am Ortsrand und doch so schön, dass er ebenso gut in Italien oder Spanien liegen könnte. Auch die Beiz ist stilvoll mit Holzstühlen, ohne Plastik. Beim Frühstück schauen wir den Bootsbesitzern beim An- und Ablegen zu.

Kembs: Hier ist alles perfekt!

Ob wir Lust auf eine Fahrt nach Kembs hätten, fragt einer. Klar. Die Velos lassen wir am Jachthafen stehen, von jetzt an fahren wir nicht mehr am Rhein entlang, sondern sind wieder mitten im Fluss. Wir sehen auf der französischen Seite das mit Plastikmöbeln bestuhlte Beizchen «Piste du Rhin» – und dann lange nichts mehr. Keine Buvette, kein Haus, Brachland mit Strommasten. Auch den alten Rhein können wir vom Rheinkanal aus nicht sehen, wir wissen nur: Er verläuft parallel dazu. Entlang dem Wasser geht ein kieselsteiniger Veloweg bis nach Kembs, wo wir mit dem Boot recht schnell ankommen. Der berüchtigte «Rechen», bei dem die Wasserleichen angeschwemmt werden, steht mächtig auf der einen Seite, auf der anderen erscheint die Schleuse im Sonnenlicht. Dazwischen: eine andere Welt. Die Insel mitten im Fluss ist ein langezogenes Stück Rasen mit lauter Schweizer Wohnmobilen drauf.

Ein Paar aus Solothurn bedauert: «Vor 20 Jahren waren wir noch allein hier.» Schon damals sass das Paar auf dem Rasen zwischen Kraftwerk und Schleuse und ass am Campingtisch Tomatensalat aus Plastiktellern, trank Rotwein und musste für die Übernachtung in dieser Idylle nicht einmal zahlen. Bis auf den Vogelgesang ist es still. Und wer kein eigenes Essen aus der Schweiz mitgebracht hat, kann getrost ein Omelette mit Speck und Käse bestellen beim Insel-Kiosk, wo auch Velos vermietet werden. Ein Spektakel gibts kostenlos dazu: Zwei riesige Schlepper passieren dicht hintereinander die Schleuse, um nach Rotterdam weiterzufahren.

Wir mit unserem kleinen Boot kehren zurück zum Jachthafen und fahren dort mit dem Velo weiter zu den Isteiner Schwellen, dem letzten Überbleibsel eines Juramassivs, das dem Rhein einst den Weg in Richtung Norden versperrte. Heute hindern die Felsblöcke die Schifffahrt, den alten Rhein zu nutzen. Und wegen der Nähe zu den Kraftwerken in der Gegend stehen überall Schwimmverbotsschilder, was aber niemand zu beeindrucken scheint. Auch wir kühlen uns ab. Und legen uns danach ans Ufer, um in den letzten Sonnenstrahlen dieses Tages noch einmal den Rhein zu geniessen, sein Rauschen, seinen Geruch. Man möchte ewig bleiben.

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 29.06.12