Ein Mann, über 50, kommt ins Spital. Der Hausarzt habe ihn hierher geschickt, weil ihm die Schmerzen in der Herzgegend Sorgen machten. Die Schmerzen seien manchmal so stark, dass er fast keine Luft mehr bekomme.

Es ist eine Situation, wie sie der Kardiologe Werner Estlinbaum, bis im September 2017 leitender Arzt in der Kardiologie am Kantonsspital Baselland (KSBL), zigfach erlebt hat. Er sagt: «Was der Spezialist dann mit dem Patienten macht, ist aber sehr unterschiedlich.»

Manche hören erst einmal genau darauf, was der Patient erzählt, notieren jedes Detail und machen sich daraus ein Bild. Andere setzen den Patienten aufs Velo, hängen ihn an den Elektrokardiografen und schauen seine Herzfunktionen an. Wieder andere schicken ihn nach einer kurzen Abklärung ins Katheterlabor, wo ihm ein Kontrastmittel gespritzt wird und Bilder seiner Herzgefässe gemacht werden. Wenn nötig, können die Spezialisten auch gleich einen Stent setzen, das ist ein Röhrchen aus Metalldraht, das in die Herzkranzgefässe eingeführt wird, um sie offenzuhalten.

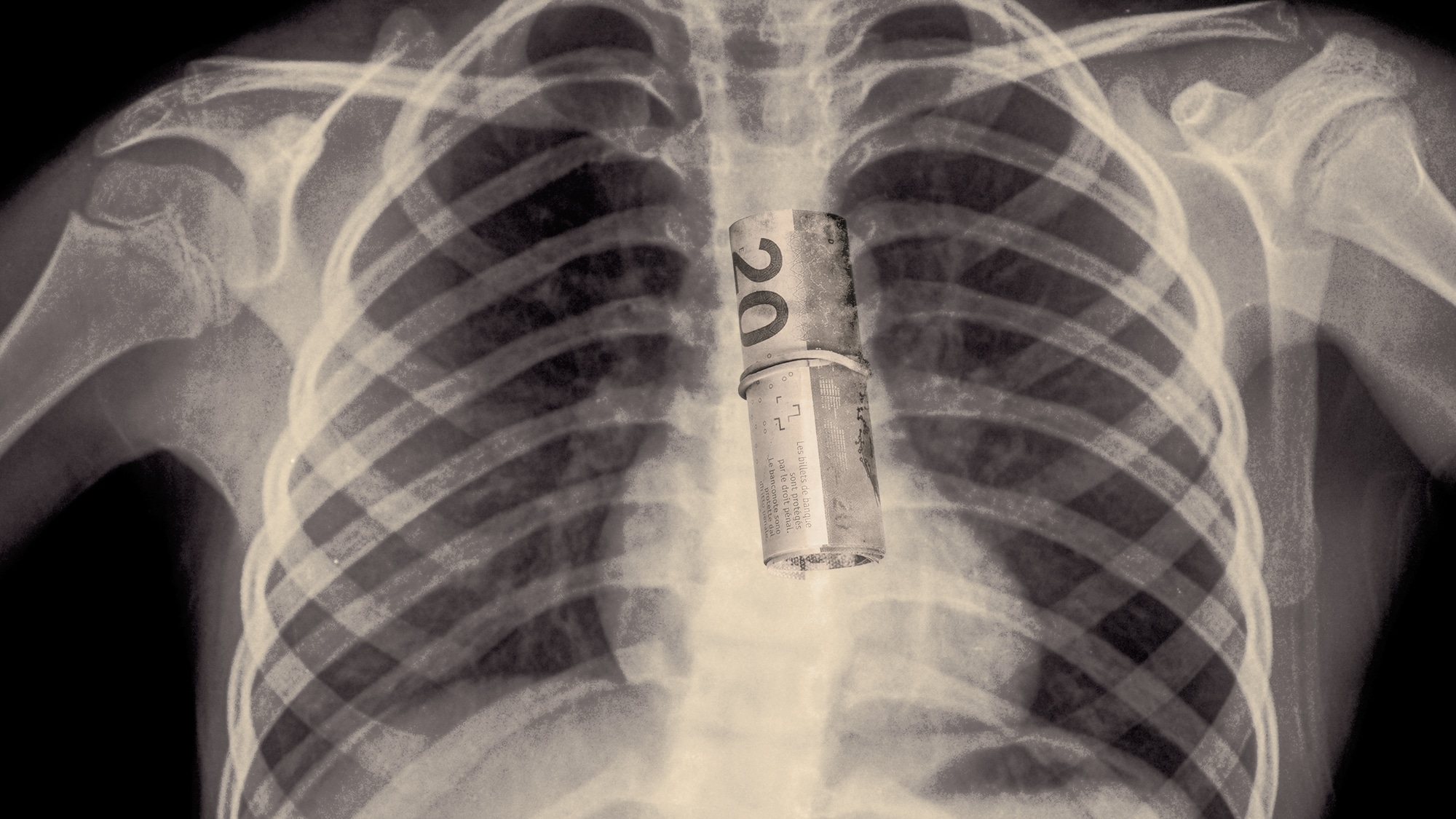

Welche Massnahmen ein Arzt trifft, hat nicht nur Folgen für den Patienten, sondern auch für die Allgemeinheit. Denn die Möglichkeiten, die der Arzt hat, tragen sehr unterschiedliche Preisschilder. Die Sprechstunde ist die günstigste, der Stent die teuerste Option.

Drei Termine statt einer

Immer mehr Ärzte würden schnell teure Untersuchungen veranlassen, sagt Estlinbaum. Denn mit den spezialisierten Abklärungen und Eingriffen würden sie selten etwas falsch machen. «Das Risiko ist meist kleiner, etwas zu verpassen, das Spital hat höhere Fallzahlen und kann am Ende mehr abrechnen. Alles spricht also dafür, den jeweiligen Eingriff zu machen, obwohl er in manchen Fällen vielleicht gar nicht nötig wäre.»

Dazu komme, dass manche Spitäler Patienten auch mehrmals für Eingriffe aufbieten würden, obwohl sie diese an einem Termin durchführen könnten – mit drei stationären Terminen lässt sich mehr verdienen als mit einem. Beweisen kann Estlinbaum das nicht. Er selbst habe immer darauf geachtet, die Kosten und das Risiko für den Patienten tief zu halten. Aber dass dies an anderen Spitälern passiert, wisse er aus seiner beruflichen Erfahrung.

Estlinbaum spricht von einer «Ökonomisierung der Medizin» und einem zunehmenden finanziellen Druck auf die Ärzte – das sei auch einer der Gründe gewesen, warum er seine Kaderstelle beim Kantonsspital in Liestal nach über 22 Jahren an den Nagel gehängt hat.

«Der Patient wird entmenschlicht und immer mehr als Profitfaktor gesehen.»

«Das Gesundheitswesen entwickelt sich mehr und mehr in eine Richtung, die auf eine Industrialisierung des Patienten hinausläuft», sagt Estlinbaum. Spitäler seien heute wie Grosskonzerne organisiert, sprich: zu oft und zu stark auf Profit und Fallzahlen ausgerichtet.

Der Faktor Mensch gehe dabei verloren. «Der Patient wird entmenschlicht und immer mehr als Profitfaktor gesehen. Es ist aber nicht dasselbe, ob Sie Senftuben produzieren oder Patienten behandeln. Die Medizin muss sich wieder mehr am Menschen orientieren.»

Welche Untersuchung wirklich nötig ist und welche nicht, lässt sich in den seltensten Fällen sagen. Wer einen Stent gekriegt hat, weiss im Nachhinein nie, ob es auch ohne gegangen wäre.

Uni, Clara, Liestal – der Boom der Katheterlabors

Was sich mit Sicherheit sagen lässt, ist jedoch, dass die Zahlen bei diesen Kathetereingriffen in der Region massiv steigen. In Basel-Stadt werden heute schweizweit die meisten Herzoperationen pro Einwohner durchgeführt. Bis 2010 konnten nur die Ärzte am Unispital Basel Stents setzen. Heute haben auch das Kantonsspital Baselland und das St. Claraspital Katheterlabors.

Vor der Eröffnung der neuen Labors trafen sich die Gesundheitsdirektoren aus Basel-Stadt und Baselland; die Städter wollten um jeden Preis verhindern, dass die Baselbieter ihnen Patienten abjagen würden. Es hiess damals: Eröffnet das Katheterlabor in Liestal, haben die Herzspezialisten am Unispital weniger Fälle und weniger Fälle bedeute auch weniger Qualität bei den Behandlungen.

Doch der damalige Baselbieter Gesundheitsdirektor Peter Zwick setzte sich durch: Liestal erhielt für 2,5 Millionen Franken ein Katheterlabor, ebenso wie das St. Claraspital.

Und siehe da: Die Fallzahlen am Unispital blieben seither konstant, sie stiegen sogar leicht an, während in Liestal und im Kleinbasler Claraspital die Fallzahlen hochschnellten. Nimmt man die drei Spitäler zusammen, so ist die Zahl der Katheterinterventionen (PTCA) in der Region seit 2005 um etwa 60 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum wuchs die Bevölkerung in den beiden Halbkantonen um etwa 7 Prozent.

Der Kardiologe Christoph Kaiser vom Unispital schreibt auf Anfrage, das Wachstum in diesem Bereich habe auch damit zu tun, dass die Menschen älter werden und es damit auch zu mehr Herz-Kreislauferkrankungen komme. Ausserdem seien «heute Behandlungen durchführbar und angezeigt, welche vor zehn Jahren noch nicht möglich waren».

Die oberste Vertreterin der Krankenkassen, Verena Nold von Santésuisse, sieht einen anderen Grund für die drastische Zunahme: «Die Herzkathetereingriffe sind sehr gut tarifiert, es lohnt sich deshalb, solche Zentren zu eröffnen.»

«Das Angebot generiert eine Nachfrage. Anders gesagt: Was man hat, setzt man in der Regel auch ein.»

Für einen Kathetereingriff mit Einsetzen eines Stents kann das Unispital Basel rund 10’000 Franken abrechnen. Machen die Kardiologen nur eine Katheteruntersuchung – im Fachjargon Koronarangiografie –, kostet das Krankenkassen und Prämienzahler etwa die Hälfte.

Das Angebot generiere eine Nachfrage – «was man hat, setzt man in der Regel auch ein.» Der Anreiz, im Zweifelsfall teure Herzuntersuchungen durchzuführen, sei jedenfalls da, so Nold.

8,5 Millionen für Herzkatheter

Dabei ist der Nutzen von Stents grundsätzlich umstritten. Laut einer neueren Studie aus England kommen manche Patienten oft genauso gut weg, wenn sie nur Medikamente nehmen – falls sie keinen Herzinfarkt hatten und nur wegen Druck oder Stechen in der Brust behandelt werden.

In Basel-Stadt lagen die Kosten für Katetherinterventionen 2016 bei 8,5 Millionen Franken. Davon zahlt der Kanton 4,7 Millionen und der Prämienzahler den Rest. Das teilt das Gesundheitsdepartement auf Anfrage mit. Was zusätzlich die Untersuchungen kosten, weiss der Kanton hingegen nicht, weil dieser Bereich meist amubulant verrechnet wird und der Kanton deshalb keinen Beitrag zahlt.

Jedenfalls sind die Eingriffe am Herz nicht der einzige Bereich, der die Prämien in den letzten Jahren ansteigen liess. Einen Boom erlebte auch der Bereich der Computertomografie (CT) und Magnetresonanztomografie (MRI), mit deren Hilfe man zum Beispiel das Gehirn oder das Knie mit geringer respektive ganz ohne Strahlenbelastung «durchleuchten» kann.

Das Unispital und das St. Claraspital verzeichnen bei den CT seit 2005 eine Zunahme um stolze 120 Prozent.* Die Zahlen sind nicht ganz genau, weil sich die Zählweise der Spitäler mit der Einführung der Fallpauschalen 2012 änderte, sie sprechen aber eine klare Sprache.

Das Unispital gibt eine Reihe von Gründen an, weshalb die CT so stark angestiegen sind. So würde heute bei Notfallpatienten standardmässig eine CT gemacht. Auch behandle das Unispital immer mehr komplexe Fälle, bei denen auch mehr CT-Untersuchungen gemacht werden müssten.

Direktorin Verena Nold von Santésuisse sieht die starke Zunahme bei den CT als «schweizweites Phänomen». Diese Art von Diagnostik nehme zu, weil sich die Medizin verändere, aber auch weil man damit sehr gut verdiene.

«Sind die Computertomografen einmal angeschafft, werden sie auch möglichst gut ausgelastet.»

Auch Stefan Heini von der Medienstelle der Helsana sieht das so. Seien «die Geräte einmal angeschafft, werden sie auch möglichst gut ausgelastet». Er sieht die Schuld dafür aber nicht nur bei den Ärzten, ein Teil des Anstiegs sei auch «auf die Ansprüche und die Nachfrage durch die Patienten zurückzuführen».

Beispiel MRI-Einsatz: Eine solche Untersuchung des Knies kostete das Spital bis vor Kurzem im Schnitt 150 Franken. Der Patient erhielt aber eine Rechnung, die mehr als dreimal so hoch lag. Der Arzt konnte nämlich via Tarmed für die Tomografie bis zu 470 Franken verrechnen.

Damit ist nun Schluss. Bundesrat Alain Berset passte im letzten Jahr die Tarife an, womit die Zahl der CT und MRI zumindest nicht weiterwachsen dürften.

Welche Abteilung rentiert am meisten?

Der finanzielle Druck auf die Ärzte steige, erklären mehrere Kaderärzte aus Nordwestschweizer Spitälern gegenüber der TagesWoche. Einer sagt: «Als Arzt wird man zunehmend unter Druck gesetzt, mehr Einnahmen zu generieren.»

Der leitende Arzt erklärt, in seinem Spital würden regelmässig Listen verteilt, auf denen stehe, welche Abteilung in der letzten Abrechnungsperiode wie viel Profit erzielte oder unter dem Budget lag. Das heize die interne Konkurrenz an. «Wenn der Umsatz in meiner Abteilung nicht stimmt, werden uns keine neuen Geräte bewilligt, die wir vielleicht dringend bräuchten.»

Die Ökonomisierung sei bereits so weit fortgeschritten, dass Kaderärzte an Seminare nach Zürich eingeladen würden, wo Experten ihnen erklärten, wie sie ihre Fallzahlen optimieren könnten. «Die Spitäler wurden früher von Ärzten geleitet, heute sitzen in der Spitalleitung fast nur noch Ökonomen, die keine Ahnung von Medizin haben», sagt der Arzt, der anonym bleiben will, weil er um seine Stelle fürchtet.

Sein Fazit: «Als Arzt ist man nur noch derjenige, der Geld reinbringen soll. Das ist auch unsere Schuld. Wir Ärzte wehren uns zu wenig dagegen und haben uns zu wenig gut organisiert.»

«Ein Patient sagte:‹Ich zahle jeden Monat so viel Prämien, jetzt darf ich auch mal ins Spital kommen.›»

Aber nicht nur der finanzielle Druck bei den Spitälern sorgt für höhere Gesundheitskosten. Auch die Patienten trügen daran Schuld, sagt derselbe Arzt. «Einen Patienten fragte ich: Warum kommen Sie ins Spital? Dieser antwortete: ‹Ich zahle jeden Monat so viel Prämien, jetzt darf ich auch mal ins Spital kommen.›»

Auch Estlinbaum kennt dieses Phänomen. «Es ist praktisch unmöglich, eine bestimmte Untersuchung abzusagen. Wenn ein Spezialist einen Patienten für ein CT überweist, der Radiologe aber zum Schluss kommt, dass diese gar nicht nötig sei, wem glaubt dann der Patient? Er möchte natürlich sichergehen, dass wirklich nichts da ist, also will er das CT unbedingt machen.»

Der Patient sei in höchstem Masse abhängig vom Arzt. Der habe durch seinen Wissensvorsprung eine enorme Macht über den Patienten. «Diese Macht zu missbrauchen – zum Beispiel aus betriebsökonomischen Gründen – halte ich für absolut unethisch.»

Mehr Operationen bei Zusatzversicherten

Ein Bereich, in dem das besonders deutlich zutrifft, ist die Spiegelung am Knie. Dabei geht der Orthopäde mit einer Sonde ins Knie, kann Schäden am Gelenk feststellen und diese mit weiteren Instrumenten gleich beheben.

In Basel-Stadt und Baselland wurden 2016 mindestens 1351 solcher Eingriffe durchgeführt, in Basel-Stadt die meisten davon an Privatkliniken**. Das kostete die Steuer- und Prämienzahler im Stadtkanton rund 1,7 Millionen Franken, wie eine schriftliche Anfrage von SP-Grossrat Kaspar Sutter zutage brachte.

Der Nutzen von Kniespiegelungen ist seit einigen Jahren umstritten und teilweise widerlegt. Trotzdem zählen sie in der Schweiz zu den häufigsten orthopädischen Eingriffen. Das zeigt eine Studie der Helsana vom letzten Jahr.

«Es gibt grundsätzlich zu wenig Leute, die das System an und für sich hinterfragen.»

Die Studie zeigt auch, dass diese Operationen häufiger bei Zusatzversicherten und seltener bei Patienten mit hoher Franchise durchgeführt wurden. Das Forscherteam zieht daraus den Schluss, dass es Fehlanreize zur Durchführung von unnötigen Operationen gibt. Denn gleichzeitig sind die Anreize für eine konservative Therapie – zum Beispiel für Physiotherapie – sehr begrenzt.

Das Basler Gesundheitsdepartement hat das Problem der unnötigen Operationen erkannt und arbeitet derzeit an einer Studie, die untersucht, wie oft die regionalen Spitäler Knie- und Hüftprothesen einsetzen und wie sinnvoll diese Operationen sind. Falls es in diesem Bereich eine Überversorung gibt, könnte der Kanton Spitälern den entsprechenden Leistungsauftrag entziehen.

Jeder schaut nur für seinen Bereich

Wer ist schuld, dass die Spitäler ihre Rendite maximieren, die Ärzte mehr Eingriffe durchführen und die Prämien immer weiter steigen? Im Prinzip wir alle.

Der Kardiologe Estlinbaum kommt zum Schluss: «Im Gesundheitswesen gibt es grundsätzlich zu wenig Leute, die das System an und für sich hinterfragen.» Ärzte, Spitalleitungen, Krankenkassen und Politiker würden zu sehr in ihren «Töpfen» drin sitzen und nur für ihren Bereich schauen, «was aus einer ökonomischen Sicht Sinn macht». Es brauche vielmehr den Blick fürs Ganze. Doch das bleibt bei der Komplexität des Themas schwierig.

* Die übrigen Spitäler und Institute, die in Basel-Stadt Computertomografien anbieten, antworteten nicht auf die Anfrage der TagesWoche. Die Merian-Iselin-Klinik gab nur die Zahlen seit 2012 an.

** Am Unispital wurden nur 50 Spiegelungen am Kniegelenk bei nicht-unfallbedingten Meniskusschädigungen durchgeführt, an der Merian-Iselin-Klinik hingegen 620. Weitere Privatkliniken, wie die Hirslanden Klinik Birshof oder die Rennbahnklinik reagierten nicht auf die Anfrage der TagesWoche oder machten keine Angaben dazu.