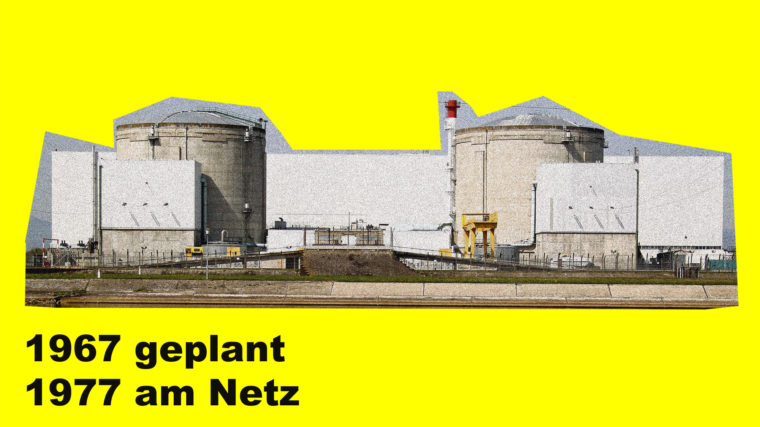

Die Schweiz drängt auf eine rasche Stilllegung des AKW Fessenheim. Im elsässischen Reaktor mehren sich die Pannen. Frankreich hat versprochen abzuschalten, doch behindert die Zusammenarbeit mit der Schweiz nach Kräften.

In Fessenheim braucht man nur die Augen zu schliessen. Dann spürt man Verheissung und Verhängnis dieses elsässischen Dorfes. Vielmehr: Man hört sie. Es ist ein Knistern, das von hoch oben, von den zahllosen Strommasten stammt, die in Fessenheim und seinem Umland stehen. Stählerne Riesen, die unbeeindruckt vom wechselnden Zeitgeist ihre Arbeit verrichten. Unverrückbar, wie die französische Atompolitik bis zur Wahl von François Hollande und seinem Versprechen, einige der Riesen zu Fall zu bringen.

«Für viele in Fessenheim ist das wie Musik», sagt Jean-Michel Graf, ein pensionierter Kaufmann, als er auf seinem Spaziergang durchs Dorf unter einer Leitung durchgeht. «Bei mir löst es Unbehagen aus.» Graf blickt in Richtung Grand Canal, wohin alle die Leitungen führen, zur Centrale nucléaire de Fessenheim, dem ältesten AKW Frankreichs. «Vielleicht ist es Zeit, das AKW zu schliessen», sagt Graf. Einfach, damit das Unbehagen aufhört.

Wieder Alarm in Fessenheim

Letzte Woche war das Knistern bis ins 40 Kilometer entfernte Basel zu hören. Einmal mehr ein Alarm in Fessenheim. Die Lage war unklar, Angst ging um. Ein Brand und mehrere Verletzte nach einem Zwischenfall hiess es zunächst. Die Feuerwehr war mit 50 Mann auf dem Gelände, Kamerateams machten sich auf den Weg, in der Nationalen Alarmzentrale der Schweiz wurden die Informationen bewertet. Dann die Entwarnung: «Nur» ein Chemieunfall, die Arbeiter hätten sich die Hände an austretendem Wasserstoffperoxid-Dampf verbrüht.

Eine Lappalie, aber eine typische. Die Meldungen über Zwischenfälle im Werk haben sich seit 1990 verzehnfacht. Einmal drückt ein Techniker die falsche Taste und der Reaktor wird automatisch runtergefahren, wie im April 2011. Dann erfolgt ein Jahr später eine Schnellabschaltung, weil ein Test schiefgeht, bei dem ein Stromausfall durchgespielt wird. Es sind so viele Störungen und Unfälle, dass für Kritiker feststeht: In Fessenheim fehlt die Sicherheitskultur.

Sarkozy: «Das Elsass liegt nicht am Strand»

Kritische Stimmen hat es in der Schweiz und im benachbarten Badischen mehr als im Elsass. In Fessenheim hängt zwischen Mairie und Kirche auch Monate nach der Präsidentschaftswahl noch ein Banner, das zur Wahl Sarkozys aufruft. Dieser machte sich in der Region beliebt mit Sätzen wie dem, dass Fessenheim sicher sei, weil im Elsass keine Tsunami-Gefahr bestehe. Auch auf dem AKW-Gelände sind grosse Transparente angebracht, die Sicherheit der Anlage und den Widerstand gegen die Schliessung beschwörend.

In Basel sind Ton und Aussagen diametral anders. Der Basler Energiepolitiker Ruedi Rechsteiner (SP) beschreibt die Befindlichkeit seiner Stadt so: «Es scheint, als würde alles auf den grossen Knall warten.» Ein sogenanntes Ereignis, das mehr und mehr ausser Kontrolle gerät, bis hin zur Kernschmelze; Radioaktivität tritt aus, zieht in Windeseile weiter und verseucht ganze Landzüge. Zehntausende von Menschen müssten ihre Wohnungen und Häuser für immer verlassen – falls es ihnen überhaupt gelänge, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Das Gebiet, das bis auf Weiteres unbewohnbar bliebe, wäre etwa so gross wie ein Viertel der Schweiz. Das hat das Ökoinstitut Darmstadt im Auftrag der Vereinigung Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz in einer Studie über das AKW Mühleberg aufgezeigt. «Vergleichbare Folgen hätte auch ein schwerer Unfall in Fessenheim», sagt Christian Küppers vom Ökoinstitut.

Die Katastrophenplanung – eine Katastrophe

Diese Bedrohung wird nicht nur in Frankreich verniedlicht. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BASB) in Bern tut weiterhin so, als könne ein AKW den Menschen höchstens in einem Umkreis von 20 Kilometern gefährlich werden. Und auch dort könne man sich einfach vor radioaktiven Strahlen schützen – zumindest wenn zutreffen würde, was in der eben erst erschienenen «Checkliste für das Verhalten im Ereignisfall» des BASB steht.

Allmählich dämmert es allerdings auch den Katastrophenplanern in Bern, dass solche Ratschläge das Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt wurden. Vorsichtig geworden sind sie im Frühjahr 2011, als im japanischen Fukushima ein AKW hochging, das bis zu diesem Zeitpunkt als ebenso sicher galt wie unsere Kernkraftwerke. Nach diesem Schock liess der Bund die Tauglichkeit der eigenen Sicherheitsvorkehrungen von Spezialisten überprüfen.

Das Ergebnis war, man kann es fast nicht anders sagen, ebenfalls katastrophal. Laut dem Bericht vom Juni 2012 zuhanden des Bundesrats fehlt es in der Schweiz an allem, was im schlimmsten Fall nötig wäre: an Evakuierungsplänen, an einem Konzept für die medizinische Versorgung, an einem sicheren Kommunikationssystem, an einer Einsatzleitung, die mehrere Tage durchhalten würde.

Umstrittene Evakuierungspläne

Nun verspricht Bern Besserung. Eine Möglichkeit wäre, den Gefahrenradius ein bisschen auszuweiten, eine andere, etwas mehr Jod zu verteilen. Und auch Evakuierungen lassen sich in der Theorie sehr schön durchspielen. Wirklich besser wird dadurch aber nichts. Nicht in der Praxis. Davon sind die AKW-Kritiker noch immer überzeugt. Ein GAU lasse sich unmöglich kontrollieren, dafür wäre das Chaos viel zu gross, sagt Florian Kasser, Leiter Atomkampagne bei Greenpeace: «Sobald sich die Gefahr abzeichnet, wollen die Menschen fliehen.» In Autos, auf Töffs und sonstigen Zweirädern. «Darum käme es sehr bald zu einem Verkehrskollaps – vor allem in dicht besiedelten Gebieten, in Städten wie Basel», sagt er.

Die gleiche Befürchtung hat der Grüne Guy Morin, der sich in seiner Tätigkeit als Arzt und Mediziner unter anderem auch mit den Folgen radioaktiver Verstrahlung auf den menschlichen Körper beschäftigte. In seiner Funktion als Basler Regierungspräsident will er aber nicht auf Panik machen. Aber auch nichts beschönigen. Darum stellt er einfach fest: «Wenn es in Fessenheim ein Unglück gibt, haben auch wir in Basel ein erhebliches Problem.»

So weit will es die Basler Regierung keinesfalls kommen lassen. Darum fordert sie seit 2006 in regelmässigen Abständen, dass der älteste Atomreaktor Frankreichs möglichst bald vom Netz genommen wird. Überraschend ist das nicht – ein rot-grün dominiertes Gremium, das gegen ein AKW Stellung bezieht. Umso bemerkenswerter ist dafür der Meinungsumschwung in Liestal. Bis Anfang 2011 hatte die bürgerliche Regierung nichts einzuwenden gegen «Fessenheim» – wie überhaupt gegen Kernkraft. Nach Fukushima geriet aber auch in Liestal einiges in Bewegung.

Doris Leuthard macht nicht wirklich Druck

«Nach solchen Ereignissen werden gewisse Sachen hinterfragt», sagte der damalige Baudirektor Jörg Krähenbühl (SVP). Die erste Erkenntnis der Regierung bestand darin, dass das AKW Fessenheim gefährlich ist, weil es in einem erdbebengefährdeten Gebiet steht. Zweite Erkenntnis: Die Anlage wäre auch an jedem anderen Ort unsicher, weil sie veraltet ist. Logische Konsequenz: die Forderung, das Werk möglichst bald abzuschalten – gestellt in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Basel, die die Schweizer Energieministerin Doris Leuthard wenig später Sarkozys Umweltministerin Nathalie Kosciusko-Morizet bei einem Treffen in Paris überbrachte. Das gleiche Schreiben soll nun auch Kosciuskos Nachfolgerin Delphine Batho erhalten.

Doris Leuthard will die Basler Forderung beim nächsten Treffen überbringen. Allerdings machte sie in der Vergangenheit wiederholt deutlich, dass die Politik bei der Schliessung eines AKW nicht mitreden solle. Die Bundesrätin überlässt diese Verantwortung den Experten. Eine verlässliche Kämpferin für das Basler Anliegen ist sie damit kaum.

Leuthards Departement verweist auf gemeinsame Gespräche zwischen der Schweiz und Frankreich, die sie als vertrauensbildende Massnahme nach einem Besuch in Paris im Frühjahr 2011 eingeleitet hatte. «Die Schweiz darf bei der Schliessung von Fessenheim mitreden», titelten die Zeitungen danach hoffnungsvoll. Die Realität sieht anders aus: In Basel heisst es, seit der Ankündigung sei nichts passiert. Die Betreiberfirma EDF würde die Herausgabe von Sicherheitsberichten blockieren, eine eigene Einschätzung der Lage in Fessenheim sei damit nicht möglich.

EDF ignoriert Studien

So ist es nicht nur der technische Zustand des 35 Jahre alten AKW, der den Schweizern Sorgen bereitet. Erhebliche Vorbehalte gibt es gegen die EDF und die französische Atomaufsicht. Diese sind gut begründet: Nach der Katastrophe in Fukushima enthüllte der TV-Sender France 2, wie die Kraftwerksbetreiber Risiken wider besseren Wissens unterschätzen. Bei einem starken Erdbeben würden die Dämme brechen, die Anlage würde überflutet, alle Schutzmassnahmen des AKW wären wirkungslos. Der EDF waren diese Berechnungen bekannt, aber sie ignorierte sie.

Das hinterlässt ein ungutes Gefühl. Und mit wem man in der Nordwestschweiz auch redet – Regierungsvertreter, Sicherheitsbehörden, Atominspektoren: Sie alle reden von mangelnder Transparenz und unzuverlässigen Informationen.

Offen spricht man solche Probleme allerdings lieber nicht an. Die Zusammenarbeit über die Grenze ist schon schwierig genug. Das zeigt sich auch bei den Katastrophenschützern und Rettungskräften. Die Basler haben in trinationalen Gremien schon mehrfach vorgeschlagen, gemeinsame Vorkehrungen zu treffen, um auch auf Unglücke im Grenzgebiet vorbereitet zu sein. Ohne Erfolg.

Immerhin wurde für Mai eine gemeinsame Übung geplant: Seismo, die grösste, die es in der Region je gab, mit Krisenstäben und Rettungskräften aus der Nordwestschweiz, aus Baden und dem Elsass, mithilfe auch des Bundes. Wenige Wochen vor dem Start des katastrophalen Szenarios eines schweren Erdbebens kam dann aber eine Absage aus dem Elsass. Begründung: Rund um die Wahlen und den möglichen Machtwechsel in Paris seien die Zuständigkeiten auch im Osten des Landes zu wenig klar für eine so grosse Übung.

Schweizer Firmen verdienen an Fessenheim

In den Schweizer Führungsstäben vermutete man allerdings noch einen ganz anderen Grund hinter dem Rückzieher: Den Verantwortlichen im Elsass war die Frage zu heikel, ob ihr AKW dem supponierten Erdbeben standgehalten hätte. So fand die Übung zwar dennoch statt – das vielleicht grösste Problem der Region blieb allerdings ausgeklammert: Fessenheim.

Das AKW soll ein Tabu bleiben. Daran ist nicht nur die französische Atomlobby interessiert. Auch die Schweizer Konzerne Axpo, BKW und Alpiq sind mit je fünf Prozent am Werk beteiligt und beziehen Strom. Ein Bezugsstopp steht ausser Frage, wie es etwa bei Alpic heisst: «Die französische Atomaufsicht wacht über die Sicherheit der Anlage. Ihre laufende Beurteilung ist für uns massgebend», teilt der Konzern mit.

Sanierung – sonst wird geschlossen

So beteiligen sich die Schweizer Stromgiganten nun auch an der neusten Sanierung. Die Aufsichtsbehörde ASN verlangt, dass die Betonböden unter den Reaktoren verstärkt werden, damit die Brennstäbe sich bei einer Kernschmelze nicht durchs Fundament brennen – eine weitere von vielen Millioneninvestitionen. Bis Mitte 2013 müssen die Arbeiten verrichtet sein, sonst wird Fessenheim geschlossen.

Der schnelle Notumbau mag die Sicherheit verstärken. Den Gegnern von Fessenheim kommt er in die Quere: Die Chancen, dass Hollande das AKW rasch schliesst, verringern sich mit jedem investierten Euro. Die Betriebsbewilligung läuft jedenfalls erst einmal bis 2021. Und bei der EDF spricht man schon jetzt von einer Verlängerung um weitere zehn Jahre. Mindestens.

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 14.09.12