Die Schweizer Gesundheitsversorgung hat ein Problem. In den Städten gibt es zu viel davon, auf dem Land zu wenig. Die Situation verschärft sich, Ärzte und Apotheker müssen ihre Zusammenarbeit nach Vorgaben des Bundes neu definieren. Der Konsument darf sich freuen.

Waren Sie in letzter Zeit beim Arzt? Sassen Sie wegen «etwas Kleinem» eine gefühlte Ewigkeit im Wartezimmer? Und gingen sie nach der Konsultation leicht benommen in die Apotheke, wo Sie nochmals mit Informationen geflutet wurden, bevor sie endlich mit dem bisschen Medikament nach Hause oder zurück ins Büro konnten? Vielleicht gab Ihnen der Arzt auch gleich ein paar Pillen mit, denn je nach Kanton darf er das, um daran auch etwas zu verdienen.

So will es das Gesetz. Besser gesagt: So wollte es das Gesetz. Denn seit Anfang Jahr ist eine erste Gesetzesänderung in Kraft, die den Anfang einer Umwälzung in der nationalen Gesundheitsversorgung markiert. Mit dem ersten Teil der Teilrevision des Medizinalberufegesetzes dürfen Sie sich als Patient zum Beispiel direkt in den Apotheken impfen lassen.

Und weil der neue Apotheker auch über grundlegende Kenntnisse zu häufig auftretenden Gesundheitsstörungen und Krankheiten verfügen muss, darf er Sie in Zukunft beraten, ob der Gang zum Arzt überhaupt angezeigt ist oder ob nicht einfach ein Pülverchen oder eine Kapsel helfen könnte, das Problem zu lösen. Er darf dann auch Verschreibungspflichtiges selbst abgeben. Ohne separates Rezept vom Arzt.

Damit sehen sich die Schweizer Medizinal- und Gesundheitsberufe einer tiefgreifenden Veränderung ausgesetzt. Diese betrifft nicht nur das Zusammenspiel von Ärzteschaft und Apotheken, sie betrifft auch die Pflegeberufe, die Heime, die Spitex und alle andern, die in weissen Kitteln oder Schürzen der Förderung und dem Erhalt der Schweizer Volksgesundheit dienen. Das Ganze ist Teil der bundesrätlichen Strategie «Gesundheit 2020».

Pro Jahr fehlen immer noch Hunderte junger Hausärzte

Einen wesentlichen Impuls für die Neuordnung der Grundversorgung liefert der Nachwuchsmangel bei der Ärzteschaft in diesem Bereich. Den beklagt nicht nur die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH). Auch der Bund stellt fest: «In den letzten Jahren wurden in der Schweiz gemessen am Bedarf, der zur Sicherung der Gesundheitsversorgung nötig ist, zu wenige Ärztinnen und Ärzte ausgebildet.» So lautet die Botschaft, zuletzt im Februar 2016, in einem gemeinsamen Bericht des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) und des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF).

Das betrifft nicht nur den Hausärztemangel, sondern das gesamte Spektrum der Arztberufe. Nach Angaben des Verbandes FMH haben im Jahr 2015 insgesamt 863 Studierende das Medizinstudium abgeschlossen. Nötig wären für eine ausreichende Versorgung gemäss Bundesrat aber 1300 Masterabschlüsse pro Jahr. Die «Tagesschau» von SRF berichtete im April, dass bereits heute 2000 Hausärzte fehlen; in fünf Jahren sollen es bis zu 5000 sein.

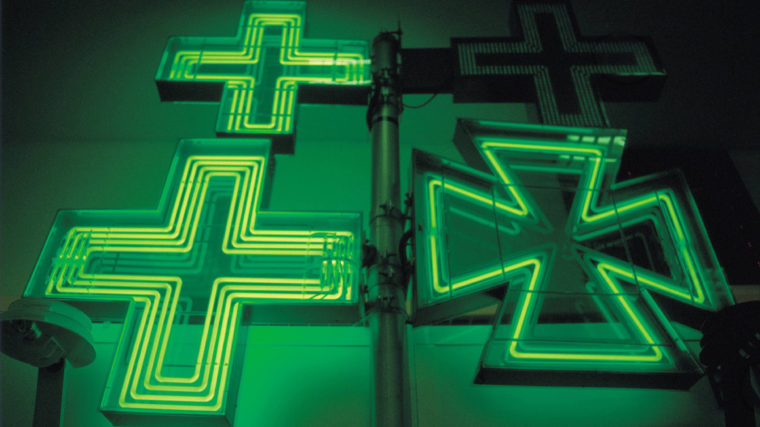

Klar ist: Die Ärzte können die medizinische Grundversorgung nicht mehr allein gewährleisten. Die Gesellschaft wächst und sie altert. Auftritt Apotheker: Die Frauen und Männer der Pharmakologie sollen aus dem Schatten des Medikamentenverkaufs treten und eine weitaus aktivere Rolle in der Grundversorgung wahrnehmen.

Das Stichwort heisst «Interprofessionalität» – und das ist gleichzeitig ein Reizwort. Denn es bringt jahrzehntealte Traditionen und Besitzstände ins Wanken, von der sogenannten Selbstdispensation, dank der ein Arzt selbst Medikamente verkaufen darf – und damit auch einen Zusatzverdienst einstreicht – bis hin zur medizinischen Erstabklärung, die traditionell klar bei der Ärzteschaft angesiedelt ist.

Wir sitzen nicht mehr im überfüllten Wartezimmer beim Arzt, sondern gehen in die Apotheke, wenn wir Zeit haben.

Stellen wir uns also vor: Wir bemühen uns nicht mehr um einen Termin beim Arzt, wir sitzen auch nicht mehr im überfüllten Wartezimmer, sondern wir gehen in die Apotheke, wenn wir Zeit haben, und können unsere kleine Befindlichkeitsstörung gleich vor Ort mit dem passenden Medikament behandeln lassen. Vielleicht sogar mit einem verschreibungspflichtigen Medikament, das wir derzeit nur über den Arzt erhalten.

«Beim Impfen ist das heute schon so», sagt Fabian Vaucher, Präsident des Apothekerdachverbandes Pharmasuisse. «Wir sehen in der Praxis, dass es sehr viele Leute gibt, die eine Impfung oder eine Auffrischung der Impfung brauchen, aber keinen Hausarzt mehr haben.»

Der Berufsverband arbeitet derzeit nach innen und nach aussen für das Modell der Interprofessionalität. Über diese Verbundlösung der Medizinalberufe soll die Last der nationalen Grundversorgung auf mehrere Dienstleister im Gesundheitswesen verteilt werden. Aber bis allein die Apotheken ihren Teil umsetzen können, dauert es.

Vaucher erwartet die ersten neuen Apothekerinnen und Apotheker mit der entsprechend angepassten Ausbildung erst per Ende 2019 auf dem Arbeitsmarkt. In der Zwischenzeit werden die älteren Semester über die Weiter- und Fortbildungspflicht mit Zusatzwissen nachgerüstet.

Angst vor Kompetenzgerangel

Die Neuverteilung von Kompetenzen weckt Ängste vor Besitzstandsverlusten, und das aus guten Gründen. Vaucher: «Natürlich überlegen auch wir Apotheker, ob wir in unserem Fall künftig noch die grossen Experten in der Pharmakologie sind oder ob wir das Medikamenten-Know-how mit anderen Berufen wie zum Beispiel der Pflege teilen müssen.»

Das dürfe einer neuen Gesundheitsversorgung aber nicht im Wege stehen: «Wir brauchen ganz klar ein neues System, das den regionalen Strukturen Rechnung trägt», sagt Vaucher. Die Überversorgung im städtischen Raum und die Unterversorgung in Landgebieten sei eine Tatsache: «Das schaffen wir nur gemeinsam.»

Für den Konsumenten und Patienten heisst das im besten Fall: mehr Transparenz, eine höhere Versorgungsqualität, Chancengleichheit zwischen den über- und unterversorgten Regionen und am Schluss mehr Lebensqualität – zumindest wenn die Strategie des Bundes aufgeht.

Der Ärzteverband FMH zieht mit: «Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen wie Apothekern oder Pflegenden gilt es weiter zu fördern», sagt Präsident Jürg Schlup. Die Ärzte behalten sich aber klar vor: «Aus Gründen der Patientensicherheit muss die Diagnosestellung und die Behandlungsführung in ärztlicher Hand sein und bleiben.»

Aus Sicht des Apothekers Vaucher muss vor allem das «Kompetenzgerangel» zwischen den Berufsständen geklärt werden. Da der Bund zwar über das Medizinalberufegesetz Vorgaben macht, die Kantone aber in der Umsetzungspflicht stehen, seien die Fortschritte regional höchst unterschiedlich. Einige Kantone tun sich nach wie vor schwer damit, unter anderem Basel-Stadt, wo die Regierung vorerst eine Übereinkunft der beiden Berufsverbände fordert.

Einfacher an rezeptpflichtige Medikamente

Dass die Berufsstände mit einem neuen System zu kämpfen haben, klingt auch bei FMH-Präsident Schlup an: «Wir pflegen einen offenen Dialog mit den Apothekern sowie den weiteren Gesundheitsakteuren. Klar sind die Ansichten manchmal unterschiedlich – aber letztlich können wir nur gemeinsam eine optimale Versorgung der Patienten erreichen.»

Nach der Anpassung des Medizinalberufegesetzes steht in den nächsten zwei Jahren der nächste Meilenstein an: Bis dann tritt das revidierte Heilmittelgesetz in Kraft. Damit gehen für die Apotheker weitere Türen auf. So regelt der Bund unter anderem den vereinfachten Umgang mit Komplementärmedizin und den verstärkten Einsatz von hochspezialisierten und spezifischen Medikamenten, wie sie etwa zur Therapie von Hepatitis C eingesetzt werden.

Ab Inkrafttreten darf dann der Apotheker auch gewisse verschreibungspflichtige Medikamente ohne ärztliches Rezept abgeben. Womit der Dienstleistungsgesellschaft insofern Rechnung getragen wird, als der gestresste und ohnehin schon informationsüberreizte Patient mit seiner Befindlichkeitsstörung zu seiner Linderung kommt, wann er es will. Und nicht dann, wenn es der Terminkalender des Hausarztes erlaubt.

–

Weiterlesen

«Es braucht die Apotheke als niederschwellige Anlaufstelle» – Christoph Meier, Chef-Pharmazeut der Uni Basel über die Neuerungen in der Gesundheitsversorgung.

Wann gehe ich denn nun zum Arzt? Ein Kommentar zu Zukunft der Grundversorgung.

Der Schweizer Verband der Krankenversicherer Santésuisse begrüsst die neuen Aufgabenbereiche der Apotheker in der Grundversorgung: «Die Apothekerschaft kann durchaus eine grössere Rolle wahrnehmen», sagt Verbandssprecher Christophe Kaempf. Die öffentlich zugängliche und meist gut erreichbare Apotheke könne die Ärzteschaft in ihrer Rolle als «Gatekeeper des Gesundheitssystems» in kleinen Bereichen entlasten. Das habe aus Sicht der Krankenkassen Vorteile auf der Kostenseite: Eine Grippeimpfung in der Apotheke zum Beispiel kostet um die 30 Franken, das sei einiges günstiger als beim Arzt und vor allem für Patienten mit hoher Franchise interessant, sagt Kaempf. Wenn dadurch die Durchimpfungsrate der Bevölkerung steige, sei das auch im Sinne der Versicherer.

Vonseiten der Kostenträger wünscht sich Santésuisse, dass durch den Systemwechsel die Leistungserbringung optimiert werde, die Chancen auf Therapieerfolge steigen und damit die Behandlungen insgesamt auch günstiger werden. Im Jahr 2014 machte der Anteil der Apotheken an den Kosten zulasten der obligatorischen Krankenversicherung 3,3 Milliarden Franken aus, das sind zwölf Prozent der insgesamt 28,7 Milliarden Franken.