Die SBB sind die grösste Grundeigentümerin in der Schweiz. Die «Bilanz» schätzt ihren Besitz auf 94,4 Millionen Quadratmeter. Das entspricht gut zweieinhalbmal der Fläche des Kantons Basel-Stadt. Auch im Stadtkanton besitzen die Bundesbahnen wichtige Flächen. Das macht sie in der baulichen Entwicklung der Stadt zu einem prominenten Player.

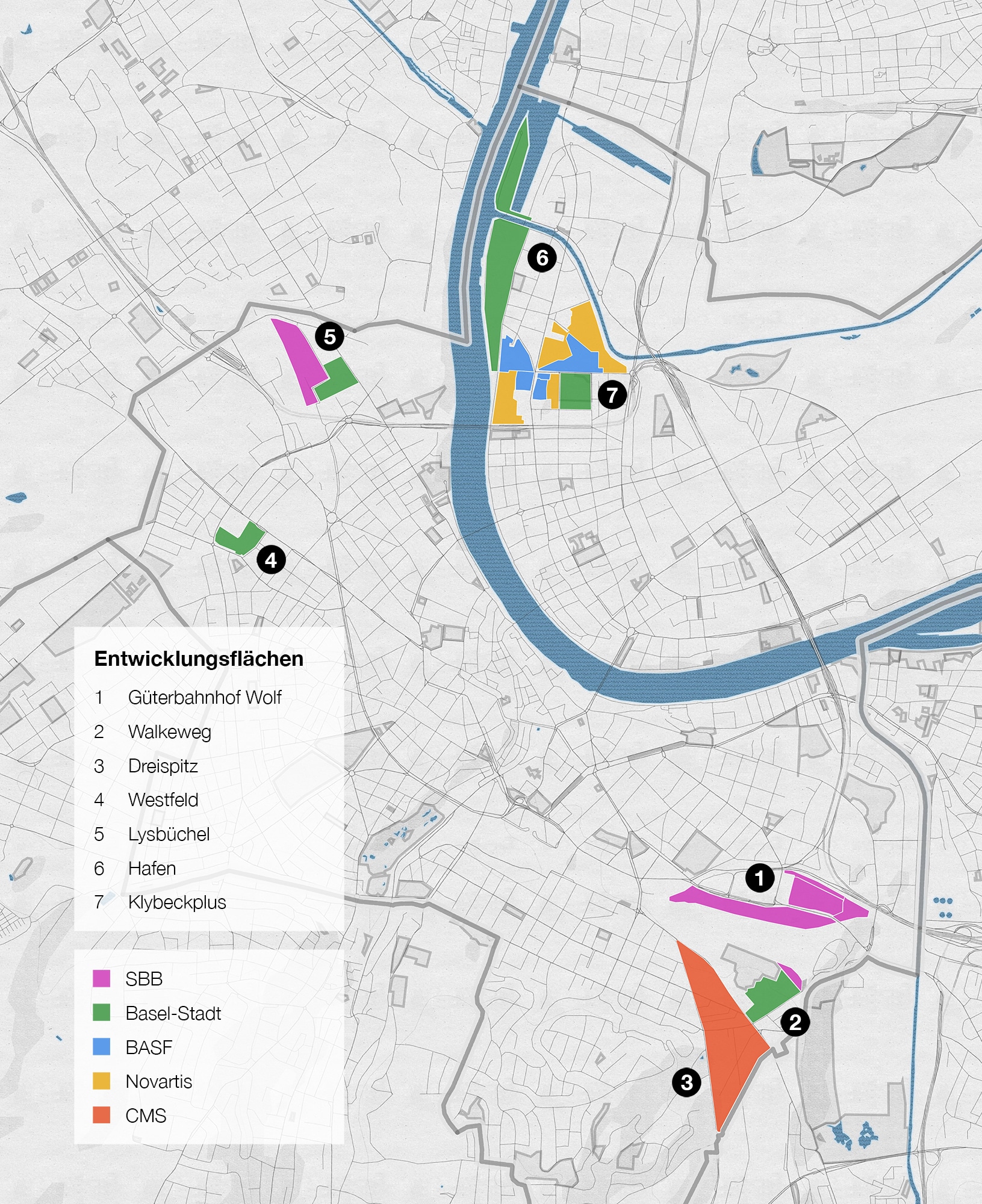

Nach der CMS und dem Kanton hält keine Institution auf Stadtgebiet so viel Entwicklungsfläche wie die SBB. Mehr als 20 Hektaren davon sollen in den nächsten zehn Jahren umgenutzt werden, davon vier im Areal Lysbüchel und ganze 16 am Güterbahnhof Wolf. Allein auf diesen Flächen fände fast das ganze Claraquartier Platz.

Im Auftrag des Bundes müssen die SBB ihren Grundbesitz rentabel bewirtschaften. Das heisst, es wird gebaut. Den Anfang machten in Basel der Südpark auf der Gundeldinger Seite des Bahnhofs und das im Bau befindliche Meret-Oppenheim-Hochhaus gleich nebenan.

Als Nächstes soll das Areal Lysbüchel folgen. Der Grosse Rat wird demnächst über den Bebauungsplan der Regierung und der SBB debattieren. Ein Grossteil der Fläche soll für Wohnungen reserviert sein. An der Frage, wie viel für das Gewerbe übrig bleibt, daran scheiden sich die Geister. Der Basler Gewerbeverband malt seit Monaten den Teufel an die Wand: Er befürchtet die Vertreibung der – allerdings schon heute nur noch spärlich vorhandenen – Gewerbebetriebe.

Auch am Bahnhof SBB selbst wird Grosses geplant: Für 300 Millionen Franken wollen Postfinance und SBB einen neuen Gebäudekomplex bauen. Das Nauentor genannte Projekt ist als Ersatz für den roten Riegel des Postreitergebäudes gedacht. Noch dieses Jahr sollen die Pläne aufgelegt werden und bis 2028 gleich drei Türme mit Gewerbeflächen und Wohnungen neben den Geleisen emporwachsen.

Die Planung beim Güterbahnhof Wolf dagegen ist noch nicht so weit fortgeschritten. SBB und Kanton müssen erst herausfinden, wie dieser Raum genutzt werden könnte. Vor einem Jahr wurde ein Studienauftragsverfahren lanciert, das demnächst ausgewertet wird. Auch auf dem Wolf wollen die SBB einen neuen Stadtteil mit Gewerbe- und Wohnzonen entwickeln.

Endlich Wohnungen!

Die drei Projekt sind für Basel von grosser Bedeutung. «Diese Flächen sind an bester Lage und wichtig für die Innenentwicklung der Stadt», sagt der private Stadtentwickler Andreas Courvoisier, der unter anderem im Quartier St. Johann mehrere Entwicklungsprojekte mitgestaltet hat. «Besonders der Güterbahnhof Wolf und das Postreitergebäude haben viel Potenzial.»

Die Stadt ist gern bereit zur Zusammenarbeit mit den Bundesbahnen, im kleinräumigen Basel ist jede neue Fläche für Wohnungsbau willkommen. 20’000 Arbeitsplätze wurden in Basel-Stadt in den letzten zehn Jahren geschaffen. Gleichzeitig zogen gerade mal 9000 Menschen nach Basel. Angebot und Nachfrage sind nicht im Gleichgewicht. Das bedeutet auch: mehr Pendlerverkehr und entsprechend vollere Züge und Strassen.

Ein gewiefte Verhandler

Einerseits kommen die Entwicklungsflächen der Stadt mehr als gelegen. Doch erweisen sich die SBB beim Thema Wohnen immer wieder als schwierige Partnerin. Den bundesrätlichen Auftrag versuchen sie gewissenhaft umzusetzen. Und dabei wird Rendite gross geschrieben: Erwartet wird ein «branchenübliches Ergebnis», das «Portfolio-Management» der Immobilien soll «massgeblich zu einer gesunden Basis des Gesamtunternehmens» beitragen.

Das sei bei den Verhandlungen jeweils deutlich zu spüren, sagen gleich mehrere Basler Parlamentarier. Die Bau- und Raumplanungskommission des Grossen Rats hat erst kürzlich den Bebauungsplan des Lysbüchel-Areals kontrovers debattiert.

Den SBB müsse man bei Bauprojekten genau auf die Finger schauen, mahnte die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran am 11. Januar an einem öffentlichen Vortrag in Basel. Die ausgewiesene Expertin für Bodenökonomie und lange Mitglied der Zürcher Stadtentwicklungskommission sprach auf Einladung der Basler SP über Wohnpolitik.

Badran hat schon als junge Gemeinderätin Erfahrungen mit Bauprojekten der SBB gemacht. «Der Grosse Rat sollte darauf achten, dass die SBB bei ihren Bauprojekten nicht bloss möglichst viel Kapital, sondern vor allem guten Lebensraum generieren», sagt Badran. Sonst laufe Basel Gefahr, die gleichen Fehler wie Zürich zu machen.

Badran meint damit die Überbauung Europaallee gleich neben dem Hauptbahnhof. Seit fünf Jahren werden im Quartier Jahr für Jahr neue Gebäude fertiggestellt. Bis 2020 geht das so weiter. «Aus reiner Kapitalverwertungslogik stellten die SBB dort Klötze hin», sagt Badran. Sie moniert nicht nur die kühlen und ausladenden Fassaden, die auch von der Kritik von Architekten und Städtebauern nicht verschont bleiben.

Badran ärgert besonders die Kosten-Nutzen-Rechnung für die Stadt. Man habe sich mit viel zu wenig zufrieden gegeben, sagt sie. Mit den SBB vereinbarte das Stadtparlament rund 30 Prozent Wohnraum – allerdings ohne diesen genauer zu definieren. Nun gibt es keine gemeinnützigen Wohnungen. Und weil die Stadt blauäugig gegen die geschickt verhandelnden SBB antrat, gibt es nicht einmal die erhofften 30 Prozent Wohnungen: Die SBB dürfen die 170 Zimmer eines Hotels zur Wohnfläche zählen, weil man bei den Verhandlungen nicht aufgepasst hat.

Derweil habe die öffentliche Hand wie immer fast sämtliche Infrastruktur bereitgestellt und auch bezahlt, sagt Badran. Und damit habe die Stadt den SBB zu einer weiteren Wertsteigerung ihres Landes verholfen.

Die Basler wollen sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Hiesige Politiker pochen ausdrücklich auf preisgünstigen und vor allem gemeinnützigen Wohnraum für Genossenschaften. Doch auch die Basler müssen bei den Verhandlungen mit den SBB auf der Hut sein. So hat die TagesWoche erfahren, dass die SBB im Vertrag lange auf der Formulierung bestanden haben sollen, gemeinnützige Wohnungen müssten «angeboten werden».

Dagegen haben sich die Basler gewehrt: Ein Angebot allein reicht nicht – es braucht die Verpflichtung mit klaren Kriterien. Denn ein Angebot kann absichtlich so schlecht sein, dass es niemand wahrnehmen möchte. Danach wäre der Vertrag erfüllt, ohne dass auch nur eine gemeinnützige Wohnung gebaut wird.

Das Problem mit den steigenden Mieten

Ein wichtiger und guter Partner sind die SBB für Kommunen dennoch – jedenfalls beliebter als Konzerne, die ausschliesslich auf steigende Bodenpreise spekulieren. «Anders als bei privaten Grundbesitzern kommen ihre Gewinne der Öffentlichkeit zugute», sagt Badran. Jährlich fliessen 150 Millionen Franken aus den SBB-Immobilien in die Infrastruktur der Bahn. Mit den restlichen rund 80 Millionen Franken sanieren die SBB ihre Pensionskasse.

Warum also überhaupt Genossenschaftswohnungen auf SBB-Grund fordern, wenn hohe Renditen doch die Bundesbahnen unterstützen?

Das Problem liegt bei den hohen Boden- und damit Mietpreisen. Eine Studie der Raiffeisenbank zeigt, dass die Schweizer Mieten um bis zu 40 Prozent zu hoch sind. Wollen die SBB ihre Gewinne ungebremst maximieren, tragen sie zum weiteren Anstieg der Mietpreise bei. Dagegen zeigt die jüngste Untersuchung des Bundesamts für Wohnungswesen, dass die Mieten in Genossenschaften um gut 15 Prozent unter den Marktpreisen liegen. Als Konkurrenten renditeorientierter Vermieter bremsen Genossenschaften also den Anstieg der Mietpreise.

«Die Forderung, dass die SBB auf ihren Arealen auch günstigen Wohnraum erstellen, ist verständlich.

Von den SBB genossenschaftliche Wohnflächen und preisgünstigen Wohnraum einzufordern, sei legitim, meinen gleich mehrere Stimmen. Einerseits weil die SBB vollständig im Besitz des Bundes seien. Daher sollten sie «gewisse Richtwerte, was die Mischung von Wohnbauträgern und Wohnungspreisen angeht, von sich aus und selbstverständlich einhalten», sagt Stadtentwickler Courvoisier. Zumindest wenn Wohnraum eingeplant ist.

Für Badran stehen die SBB in der Schuld der Allgemeinheit: «Weil sie das Land, das sie heute renditeorientiert bewirtschaften wollen, früher geschenkt bekommen haben.» In den Anfangszeiten der Eisenbahn förderten die Gemeinden ihre Wirtschaft mit Landgeschenken an die SBB und ihre Vorgängerinnen als Gegenleistung für den Bahnanschluss.

Auch bürgerliche Politiker können den Anspruch zumindest nachvollziehen. «Die Forderung, dass die SBB auf ihren Arealen auch günstigen Wohnraum erstellen, ist verständlich», sagt FDP-Grossrat und Geschäftsführer des Hauseigentümerverbands (HEV) Andreas Zappalà. Trotzdem seien die SBB nicht anders als private Investoren anzusehen. Vorgegebene, genau definierte Flächen hält er für unnötig: «Es macht in meinen Augen keinen Sinn, eine feste Anzahl Genossenschaften oder eine fixe Quadratmeterzahl für den gemeinnützigen Wohnraum festzulegen.» Die SBB sollen in der Ausschöpfung ihrer Rendite frei sein. Es reiche aus, wenn der Kanton eine Durchmischung verschiedener Wohnraumtypen vorgebe.

Die SBB wehren sich

Die SBB verweisen in knappen Antworten auf die Fragen, die ihnen die TagesWoche gestellt hat, auf ihren Flyer zum Thema preisgünstiges und gemeinnütziges Wohnen. Darin halten sie fest, dass Genossenschaften langfristig etwa ein Drittel der Wohnflächen ihrer Immobilien bewirtschaften können.

Allerdings bezieht sich dieser Wert auf das gesamte Wohn-Portfolio der SBB. Wie gross der Anteil des gemeinnützigen Wohnens an den einzelnen Standorten sein soll, ist dem Papier nicht zu entnehmen. Dasselbe gilt auch für die Kategorie «preisgünstiges Wohnen», das insgesamt rund 22 Prozent des künftigen Portfolios ausmachen soll. Ausserdem wollen sich die SBB nicht festlegen, um wie viel deren Mieten unter dem Marktwert liegen sollen.

Was die Gestaltung ihrer Liegenschaften, zum Beispiel an der Europaallee, angeht, möchten die SBB selbst noch kein abschliessendes Urteil fällen. Das Projekt sei erst zu zwei Dritteln realisiert. Ausserdem verweisen sie auf Kritiker, die trotz aller Skeptik von Fassadenkunst auf Weltniveau sprechen. Also sei möglicherweise doch nicht viel falsch gemacht worden, schreibt Mediensprecher Reto Schärli. Das Quartier sei aus Sicht der SBB jetzt schon lebendig.

Drohung mit Brachen

Die SBB vermeiden es tunlichst, sich auf konkrete Zahlen zu verpflichten – sowohl was die Mietpreise angeht als auch bei der Gestaltung der Entwicklungsflächen. Rechtlich ist dies auch nicht zwingend: Die Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit ist nur eine moralische.

Das wissen die SBB und setzen den Hebel an. So drohten sie bereits mit einer Brache, falls ihre Vorstellungen vom künftigen Lysbüchel-Areal nicht oder zu wenig berücksichtigt würden. Sollte der Grosse Rat den Bebauungsplan ablehnen, würden die SBB einen Zaun um ihr Gelände errichten und die Bewirtschaftung um zehn Jahre verschieben, berichtete die «bz Basel».

Brachen auf den ohnehin raren Entwicklungsflächen: Damit kann man in Basel Druck aufsetzen. Wenn sich das Wachstum wie bisher fortsetzt, braucht die Stadt viel mehr Wohnungsbau als bisher. Grossrat Thomas Grossenbacher (Grüne), Mitglied der Bau- und Raumplanungskommission, schätzt: «Aufgrund der Entwicklung sollen, statt wie heute 400 bis 500, mindestens 1000 neue Wohnungen pro Jahr gebaut werden.» Bis 2035 würde Basel so wieder die Einwohnerzahl von 1970 erreichen. Damals lebten 235’000 Menschen hier.

Bei Verhandlungen mit Grosskonzernen ist es schwierig, günstigen Wohnraum herauszuholen.

Ohne private Investoren sei die Verdoppelung der Zahl neuer Wohnungen pro Jahr nicht zu machen. Die dafür notwendigen Flächen sind vorhanden. Auf dem Dreispitz, der im Besitz der CMS ist, sollen Hunderte Wohnungen gebaut werden, auch für Genossenschaften. Derzeit wollen auch Novartis und BASF ihre Liegenschaften auf dem Areal Klybeckplus weiterentwickeln. Die Parzellen der beiden Grosskonzerne zusammen ergeben eine grössere Fläche als jene der SBB. Sollte die SBB ihre Brachendrohung umsetzen, hätte die Stadt also eine Alternative.

Allerdings ist das Problem im Areal Klybeckplus das gleiche: Eigentlich würden Genossenschaften und günstiger Wohnraum den Mietpreisen in der Stadt gut tun. Dieser Meinung war auch die Mehrheit der Teilnehmer beider Beteiligungsverfahren zur Arealentwicklung. Sie sprachen sich ausdrücklich für gemeinnützigen Wohnraum mit Genossenschaften aus. Dafür soll sich die Stadt einsetzen, notfalls indem sie Grundstückteile kauft.

Das Resultat sieht anders aus: Aus den Verhandlungen mit den Grosskonzernen resultieren 50 Prozent der Flächen für Wohnen – und davon nur ein Anteil von 15 Prozent für günstiges Wohnen. Von gemeinnützigem Wohnraum ist gar keine Rede.

Höhere Dichte im Tausch gegen günstige Mieten?

Patricia Bernasconi, Co-Präsidentin des Mieterverbands, überraschen solche Verhandlungsergebnisse nicht. «Der Regierungsrat verfolgt die Strategie, den günstigen Wohnraum über Genossenschaften zu fördern und renditenorientierte Investoren frei gewähren zu lassen.» Ihrer Meinung nach fehlen in Basel die nötigen gesetzlichen Instrumente zur Förderung von günstigem und genossenschaftlichem Wohnraum.

Die Städte Zug und Genf betreiben Wohnraumförderung über spezifische Bauzonen. Das Zuger Modell sieht vor, dass in einer Zone für preisgünstigen Wohnbau 50 Prozent der Geschossfläche preisgünstig zu vermieten ist. Wie viel der Mieter bezahlt, legt der Stadtrat fest. Um den Neubau in solchen Wohnzonen attraktiv zu halten, dürfen die Besitzer die Fläche um 10 Prozent mehr ausnützen.

In Basel kann der Staat dagegen nur über Nutzungspläne direkten Einfluss nehmen. Zum Beispiel über den Bebauungsplan, den die Bau- und Raumplanungskommission für das Areal Lysbüchel aktuell bespricht. Vorschreiben lassen sich aber höchstens Wohnanteile. Die Festlegung der Mieten im Neubau ist dem Investor überlassen.

Zu grosse Eingriffe treffen ausserdem auf Widerstand, zum Beispiel beim Hauseigentümerverband. So hält Zappalà zu häufige Sonderregelungen über Bebauungspläne für «eine Verwässerung des geltenden Baugesetzes und des Zonenplans».

Den Plänen der SBB, ihre Rendite zu maximieren und zur Durchsetzung ihrer Interessen notfalls einen Baustopp zu verhängen, sei die Stadt dennoch nicht hilflos ausgeliefert, ist Grossrat Grossenbacher überzeugt: «Wir können es uns im Grunde leisten, kleinere Brachen wie beim Lysbüchel im schlechtesten Fall hinzunehmen.» Neben den Optionen auf dem Klybeckareal habe Basel auch eigene Flächen, die sich umnutzen und entwickeln liessen: am Walkeweg auf dem Wolf und am Hafen.

Hier könnte der Kanton gar durchweg gemeinnütziges Wohnen möglich machen, ohne sich in Verhandlungen mit privaten Besitzern oder Bundesbetrieben durchsetzen zu müssen. Wie etwa im Westfeldquartier, dem ehemaligen Felix-Platter-Areal. Die künftigen Bewohner dieser Liegenschaften berappen mit ihren Mieten keine Renditen, sondern lediglich den Baurechtszins an den Kanton, von dem alle profitieren.

Der beste Partner für eine nachhaltige Stadtentwicklung beim Wohnungsbau ist sich die Stadt immer noch selbst.