Die Panikattacken kommen oft frühmorgens, wenn die Gedanken so schwarz sind wie die Nacht und ihn nicht schlafen lassen. Es ist seine Kindheit, die Andreas Jost bis heute verfolgt. Wie das oft der Fall ist bei Opfern von «fürsorgerischen Zwangsmassnahmen».

Die Wortkreation ist sperrig wie die Welt, wenn man Kind ist und in ihr überleben soll – ohne Eltern, die sie einem zu Füssen legen. Bis 1981 konnten Behörden Kinder ohne Gerichtsurteil und entsprechend auch ohne Rekursmöglichkeit aus ihrer Familie reissen und fremd platzieren.

Andreas Jost war so ein Kind. Er kam in Basel zur Welt, seine Eltern liessen sich scheiden. Seine Mutter verprügelte ihn, beim Vater wollten ihn die Behörden nicht lassen. «Ein Kind gehörte zur Mutter, so waren damals die Gepflogenheiten», glaubt Jost. Die Behörden steckten ihn in ein Heim, dann in Pflegefamilien, sogar in den Jugendknast.

Unter der Brücke, im Gefängnis

Die meisten Erwachsenen waren schlecht zu ihm. Und wenn sie mal gut waren, konnte Jost das meist nicht erkennen: «Die Umstände machen dich zum Arschlochkind.» Ein Kind, das sich nicht anpassen, nicht integrieren kann, sich nie irgendwo zu Hause fühlt. «Revoltieren war das einzige Mittel, um mich gegen die Ungerechtigkeiten aufzulehnen.»

Mit 18 Jahren stand Andreas Jost plötzlich auf der Strasse und musste überleben – ohne Ausbildung, ohne Beruf. Er hangelte sich von Job zu Job, kam mal ins Gefängnis, mal in die Psychiatrie. Mal lebte er unter der Brücke, dann wieder in einer Wohnung, bis zum nächsten Streit mit dem Arbeitgeber oder mit der Polizei. Das Geld reicht auch heute hinten und vorne nicht. Eine existenzsichernde Altersvorsorge hat er nicht, wie so viele Betroffene von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen. Sie haben sie nie richtig erlernt, die Techniken, die das Überleben leichter machen.

Doch Jost macht was: Er kämpft und er plant. Einen Kampf hat er schon gewonnen: Jost hat sich am runden Tisch für Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen dafür engagiert, dass das Leid und Unrecht aufgearbeitet wird. Opfer können einen Solidaritätsbeitrag von maximal 25’000 Franken beantragen. Ausserdem unterstützt der Bund Selbsthilfeprojekte für Betroffene – eine Idee, die Andreas Jost eingebracht hat.

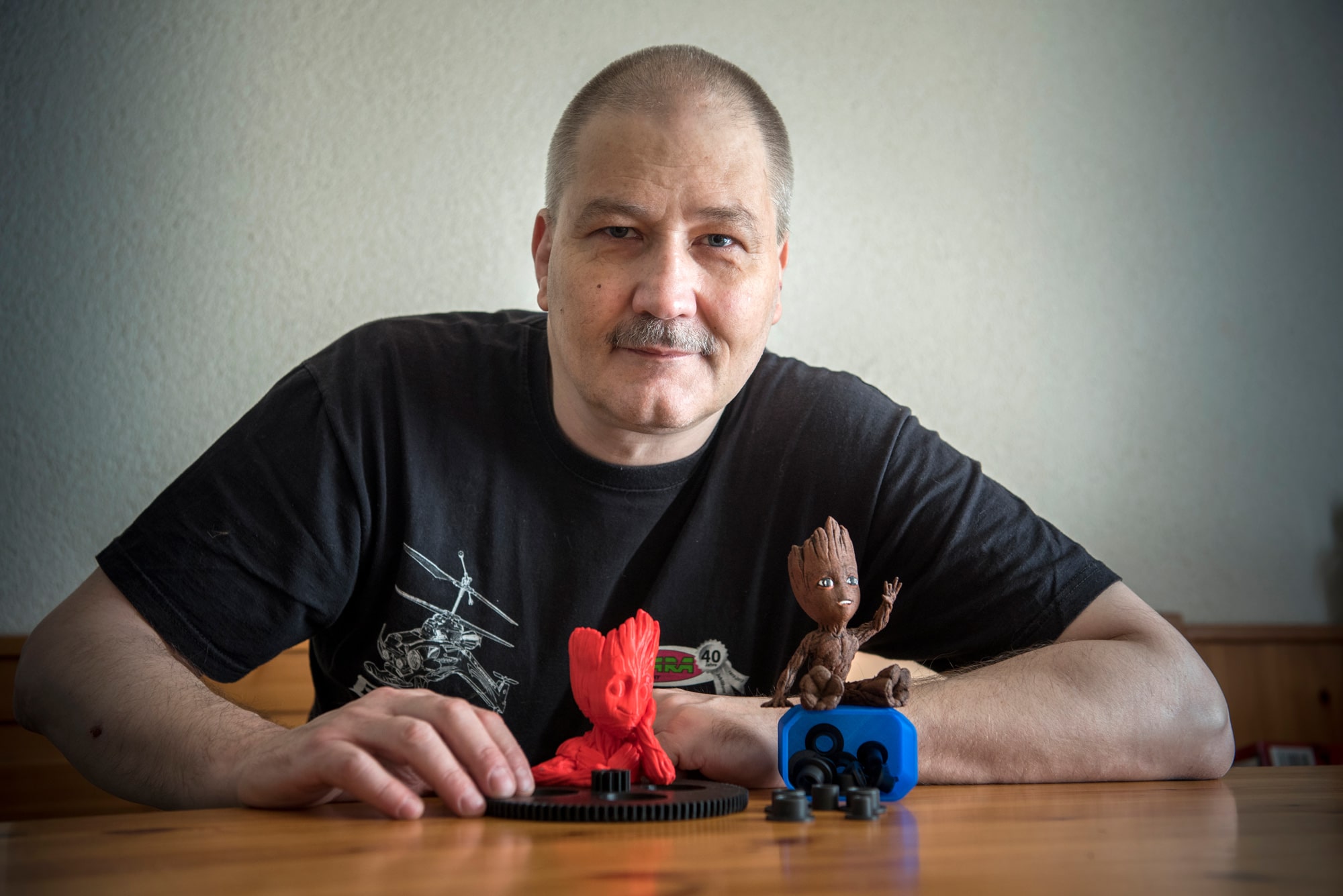

Nun möchte er selber ein solches Projekt verwirklichen und damit wären wir bei seinen Plänen: Jost will in Basel ein 3D-Drucker-Café eröffnen und hat dafür den Verein MachWas Makerspace gegründet. Ein attraktives Lokal soll es werden. Damit nicht nur Armutsbetroffene kommen, sondern alle, und man sehe: «Do goht öppis.»

«Viele ‹Asoziale›, die Stunk machen, haben ein kreatives Potenzial. Man muss es nur rauslassen.»

Diejenigen, die einfach Kaffi trinken oder etwas Kleines essen wollen, sollen Kaffi trinken und essen können. Dazu kommt ein Bereich mit mehreren 3D-Druckern, die jeder und jede benutzen kann – vor allem Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen, denen es geht wie Andreas Jost. Die nie eine Ausbildung gemacht haben, die arm sind, keinen Job haben und seit ihrer Kindheit zu hören bekommen: «Du kannst nichts, du wirst nichts.» Am 3D-Drucker sollen sie merken: «Jeder kann etwas gestalten, auch ohne jahrelang zu studieren.»

Ein 3D-Drucker sieht ähnlich aus wie ein Papierdrucker. Doch statt mit Tinte druckt er mit flüssigem Kunststoff. Er trägt die Masse lagenweise auf, Schicht auf Schicht. So wird ein räumliches Objekt querschnittweise aufgebaut. Man kann so etwa fehlende Legoteile, Roboter oder Staubsaugergehäuse herstellen. Oder Designstücke wie Würfel oder Farbstifthalter nach Vorlagen, wie man sie auf der Plattform Thingiverse findet. Dort kann man Designs runterladen und selber drucken. Andreas Jost ist überzeugt: «Viele ‹Asoziale›, die Stunk machen, haben ein kreatives Potenzial. Man muss es nur rauslassen.»

Wanted: 230’000 Franken

Der Bund hat dem Verein eine Anschubfinanzierung zugesprochen. Für den Projektstart fehlen aber noch 230’000 Franken, die Jost jetzt über Spenden aufzutreiben versucht.

In Barcelona oder Berlin gibt es bereits 3D-Drucker-Cafés, und in Olten gibt es hin und wieder einen Repair-Tag, an dem man kaputte Dinge reparieren kann, unter anderem mit Hilfe dieser Drucker. Das Londoner Restaurant Food Ink stellt nicht nur seine Möbel und das Geschirr per Drucker her, sondern auch sein Essen. Die Köche verarbeiten Nahrungsmittel zu einer Paste, verfüttern sie dem Drucker und der spuckt sie als essbare Menüs wieder aus.

Andreas Jost ist überzeugt, dass die 3D-Drucker eine grosse Zukunft haben. Und er wünscht sich, dass Leute, die abseits der Gesellschaft stehen, daran teilhaben können. Indem sie in das Café kommen, die Technologie kennenlernen und so Kompetenzen erwerben, die ihnen auch auf dem Arbeitsmarkt nützen.

Aber es geht nicht nur darum. Das Café soll einfach auch ein Ort sein, an dem man zusammenkommen und ganz einfach nur sein kann. Das allein ist für Armutsbetroffene schon schwierig genug: Wer kein Geld hat, kann sich sonst keinen Ausflug ins Café leisten. Beim Verein MachWas erhalten sie Rabatt.

Verein MachWas Makerspace: Infos zum Projekt 3D-Drucker-Café