In der Schweiz besteht die Meinung, dass man die beste Demokratie der Welt habe. Dies, weil man auf allen Staatsebenen (Bund, Kanton und Gemeinde) über eine direktdemokratische Mitwirkung verfüge. Demokratie besteht aber nicht nur daraus. Demokratie lebt auch von und in Abstimmungskämpfen. Und diese wiederum auch vom einsetzbaren Geld.

Was die Transparenz der Politikfinanzierung betrifft, ist die Schweiz alles andere als Spitze, sie rangiert nur im Mittelfeld. Schon 2011 hatte die Universität Zürich ein Demokratiebarometer veröffentlicht, in dem die Schweiz unter den 29 untersuchten Demokratien nur auf Rang 14 lag.

Die Fachleute und Politiker kann das nicht überraschen. Die Greco-Gruppe des Europarats hat die Schweiz deshalb bereits mehrmals und zuletzt im Juni 2018 mit deutlichen Worten gemahnt. Die offizielle Schweiz hat jedoch ein Argumentarium aufgebaut, das darlegt, warum man nichts ändern und diesbezüglich europaweit ein Sonderfall bleiben wolle.

Neue Worte für einen Dauerbrenner

Ein altes, fast ewiges Thema. Von ihm ist auch in der TagesWoche bereits mehrfach die Rede gewesen. Im Februar 2017 wegen der Finanzierung der Kampagne zur USR III. Oder im April 2016, als ein breit abgestütztes Komitee die sogenannte «Transparenz-Initiative» startete. Bereits damals konnte das Thema als Dauerbrenner bezeichnet und auf einen noch weiter zurückliegenden Artikel vom September 2015 verwiesen werden.

Heute ist eine Wiederholung der Wiederholung angezeigt – einfach mit neuen Worten. Die Frage ist jetzt wieder auf den Tisch gekommen, weil der Bundesrat dazu seine Botschaft vorgelegt hat, in der er beim Parlament beantragt, dass die Initiative vom Vorjahr ohne Gegenvorschlag abzulehnen sei. Diese verlangt insbesondere die Offenlegung von Spenden über 10’000 Franken.

Es war die Aufgabe von Justizministerin Simonetta Sommaruga – eigentlich eine Befürworterin der Transparenzbemühungen – der Öffentlichkeit im Namen des Gesamtbundesrats die Gegenargumente zu präsentieren.

Die Eigenheit besteht in diesem Fall darin, dass man «Eigenheit» vorschiebt, wenn man nicht reformwillig ist.

Die beiden ablehnenden Hauptargumente: «ist mit Schweizer Eigenheiten nicht vereinbar» und «ist zu bürokratisch und schlicht unpraktikabel». Weil in der Schweiz die Demokratie mit ihren vielen Abstimmungen (wie gesagt: auf allen Ebenen) derart intensiv sei, könne sie punkto Transparenz nicht gut sein. Dieses Argument könnten wir freilich umkehren: Gerade weil sie derart intensiv ist, sollte sie transparent sein.

Die Berufung auf Schweizer Eigenheiten ist grundsätzlich suspekt und eigentlich weitgehend verbraucht. Immer wieder sind Missstände mit diesem Argument gerechtfertigt worden: etwa – erinnert man sich? – die Verweigerung des Frauenstimmrechts oder die Ablehnung des Zivildienstes oder die Begünstigung von Steuerflucht. Und dann wurde plötzlich alles anders und die Schweiz lebte im neuen Modus weiter, nicht schlechter, sondern sogar besser. Die Eigenheit besteht in diesem Fall darin, dass man «Eigenheit» vorschiebt, wenn man nicht reformwillig ist.

Eine andere Eigenheit tauchte in den jüngsten Verlautbarungen auf: «Man» mag in der Schweiz keine staatliche Parteienfinanzierung. Sie sei zu etatistisch und könnte, was wenig erwünscht sei, die finanziell schwächeren Parteien stärken. Auch dieses Problem ist bereits alt – mindestens 50 Jahre alt.

Schon 1968 setzte sich Fast-Bundesrat Leo Schürmann von der CVP, also kein Revoluzzer, für eine gesetzliche Regelung der Aufgaben und Leistungen der politischen Parteien ein. Damals herrschte Reformwetter, man werkelte an einer Totalrevision der Bundesverfassung. 1977, man arbeitete noch immer an der Verfassungsreform, gehörte die Parteienfinanzierung wiederum zu den Revisionszielen. Und wenig später nahm sich auch der Basler Nationalrat Helmut Hubacher (SP) der Frage an.

Der Zusammenhang mit der Transparenzproblematik besteht darin, dass die Offenlegung der Parteienfinanzierung einen Rückgang der Spenden bewirken würde. Dies wiederum erhöhe die Notwendigkeit einer staatlichen Parteienförderung.

Wer wenig Geld hat, braucht die besseren Ideen

In der Schweiz wurden und werden Parteien – fälschlicherweise – weniger als Organisationen mit staatstragender Funktion gesehen (trotz freundlicher Erwähnung in der Bundesverfassung mit Art. 137), sondern – auch nicht ganz falsch – als Exponenten partikularer Interessen, die den Staat für ihre Zwecke instrumentalisieren.

Hinzu kommt die auch in der bundesrätlichen Erklärung durchschimmernde Vorstellung, dass es einen vielfältig ausgetragenen Wettbewerb zwischen politischen Kräften gibt und Politik ein Markt ist, auf dem sich, frei von finanziellen Potenzialen, die besseren Ideen sozusagen von alleine durchsetzen.

Da die Verfügbarkeit von Geld nicht unwichtig ist, müssten in diesem Denkmodell die Ideen der schwachen Kräfte, um eben ihre finanzielle Schwäche zu kompensieren, x-mal besser sein als diejenigen der starken Kräfte. Oder es könnten sich Ideen der Starken durchsetzen, obwohl sie nicht gut sind. Im eidgenössischen Wahlkampf von 2015 wurden allein für Inserate und Plakate bei der SVP viermal mehr Ausgaben getätigt als bei der SPS, 10,6 versus 2,5 Millionen Franken.

Nicht ausgesprochen wird ein weiteres Motiv für die Ablehnung der Initiative: Das Anliegen ist ein Postulat der Linken und das ist bei der politischen Rechten für sich selber bereits ein Grund, dagegen zu sein. In gleicher Weise wurde auch das Frauenstimmrecht abgelehnt, obwohl es um ein Anliegen ging, das eine generelle Reform anstrebte.

«Zu bürokratisch» gehört zu den faulen und «umgehbar» zu den zynischen Ausreden.

Es kommt allerdings ein weiteres Argument hinzu: Die vielleicht gute Absicht lasse sich schlecht umsetzen, sei kaum realisierbar, würde Illusionen nähren. Dass da doch einiges machbar ist, zeigen die Kantone Tessin, Neuenburg und Genf und erst kürzlich die Einführung auch in Schwyz und Freiburg. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Reformen zunächst auf der kantonalen Ebene durchsetzen – und bewähren und dann gesamtschweizerisch übernommen werden. Hier könnte man an das Referendums- und Initiativrecht und wieder an das Frauenstimmrecht und das Stimmrechtsalter 18 denken.

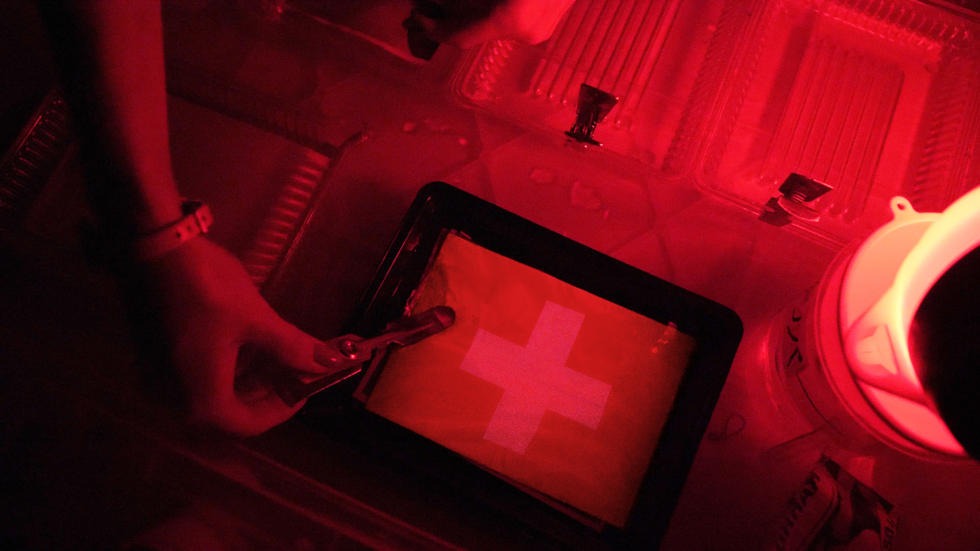

Umfragen zeigen, dass es an der Basis eine deutlich befürwortende Mehrheit gibt. Begründungspflichtig sind in der Regel diejenigen, die etwas ändern wollen, obwohl eine solche Änderung mittlerweile von vielen als eine Selbstverständlichkeit eingestuft wird. Allerdings müssen auch diejenigen argumentieren, die das Modell «Dunkelkammer» behalten wollen. Und da gehört «zu bürokratisch» zu den faulen und «umgehbar» zu den zynischen Ausreden.

Es geht nicht nur um die Parteien

Sicher ist es falsch, bloss die Parteien in die Pflicht zu nehmen. Beim Kampf um Stimmen spielen auch Verbände, Gewerkschaften und Ad-hoc-Komitees eine wichtige Rolle. Und auch die über Strohmänner laufenden Geldflüsse könnten anvisiert werden – mindestens mit einer Strafbestimmung. In Deutschland müssen Parteispenden von über 50’000 Euro vom Bundestag veröffentlicht werden und die Zerstückelung grösserer Spenden in kleine Beträge ist verboten. Zuwiderhandlungen – man denke an die CDU-Spendenaffäre – haben, wenn sie aufgedeckt werden, hohe Bussen und einen politischen Reputationsschaden zur Folge.

Wenn nicht auf die vorgeschlagene, dann sollte und könnte in anderer Weise die Intransparenz abgebaut werden. Die Berner Nationalrätin Kathrin Bertschy von der GLP will mit ihrer Parlamentarischen Initiative die bisherige Ausbezahlung der Fraktionsbeiträge von der Deklaration der Parteizuwendungen abhängig machen. Sie nennt dieses Modell: Anreize statt Zwang.

Im Abstimmungskampf wird mit intransparenten Mitteln für die Beibehaltung der Intransparenz gekämpft werden.

Beim Ausprobieren von Reformen in diesem Bereich könnte ebenfalls eine Anreizlösung infrage kommen, die schon 2008 im Club Helvétique diskutiert wurde: Die Deklarationspflicht könnte stimuliert werden, wenn in einem öffentlichen Register der Bundeskanzlei offengelegte Spenden von staatlicher Seite einmal pro Jahr einen zusätzlichen Beitrag erhalten: eine Verdoppelung bei Beträgen bis zu 1000 Franken, fünfzig Prozent bei Beträgen bis 10’000 Franken, vielleicht ein Viertel im Falle von höheren Beträgen.

Über die Transparenzinitiative wird wohl 2019 abgestimmt werden. Im Abstimmungskampf wird wiederum mit intransparenten Mitteln für die Beibehaltung der Intransparenz gekämpft werden. Die jüngste Entwicklung, insbesondere der Abstimmungsausgang in Schwyz und Freiburg zeigt, dass die Initiative diesmal echte Chancen hat.